出品 | 51CTO技术栈(微信号:blog51cto)

今年以来,多智能体(Multi-Agents)频频成为AI领域的热点话题。但现在,越来越多开发者发现,“多智能体协作”的酷炫演示,很多只是AI 的一场秀,并非切实可靠。

这两天,Reddit、X平台上关于多智能体的讨论再次甚嚣尘上。小编刷到一篇网友的帖子,他说自己做了超过25个Agent,为客户服务已经两年多,最后得出的结论是:很多人做的多智能体系统,看起来复杂、炫技,却没什么必要。

许多开发者也在网上表示,日常任务中没必要构建多智能体系统,不仅会提升复杂度,增加成本以及上下文传递时间,而且流程出问题时难以调试。

图片

图片

另外,Cognition(知名 AI 编程智能体 Devin 的母公司)的创始人Walden Yan在其博客文章《不要构建多智能体系统》(Don’t Build Multi‑Agents)中指出,当前流行的多智能体范式(如OpenAI的Swarm和Microsoft的AutoGen)违背了认知可靠性的基本原理,他认为:

“2025 年的多智能体系统,本质上仍然脆弱、分散,决策不一致”。

那么,多智能体真的毫无必要吗?

1.“95% 的情况下,你根本不需要多智能体”

Reddit 上这位有 25+ 项 Agent 系统实战经验的开发者直言:

我理解,多智能体系统确实很酷。看着不同的 Agent 互相对话,就像科幻电影一样。但说真的,你们很多人造的东西更像是“AI版鲁布·戈德堡机器”——复杂、炫技,却没什么必要。

我为客户做 AI Agent 已经有两年多了。真正能赚钱、而且不会每周都出问题的那些Agent,其实都非常简单。

图片

图片

他举了几个真实的例子:

- 一个读取邮件并自动更新 CRM 字段的 Agent(每月 200 美元,全天候运行)

- 一个帮招聘方解析简历、提取关键信息的 Agent(卖 50 美元/月)

- 一个只回答常见问题(FAQ)的客服 Agent

- 一个在评论上线前标记违规内容的内容审核 Agent

这些都不需要什么“多 Agent 协作”,不需要复杂的记忆系统,更不需要什么“研究员 Agent”、“写作 Agent”、“监督 Agent”互相开会讨论下一步。

而现在的AI Agent社区,很多人是这样的:本来只需要解决一个小任务,但看了 LangGraph、CrewAI 的介绍,就开始造庞大的系统:研究员 Agent、撰写 Agent、评论 Agent、监督 Agent 一应俱全。结果系统幻觉严重、丢上下文、每月光 API 成本就 500 美元,而其实一个精心设计的 GPT-4 prompt 就能搞定。

这位身经百战的开发者坦言:如果一个好的系统提示和单个 Agent 就能解决问题,那就别多此一举。每多一个 Agent,就多一个故障点;每一次信息传递,都是上下文丢失的风险;每一次“规划”步骤,都有可能出错。

他还分享了自己现在最常用的 Agent 技术栈:

- OpenAI API(没错,平平无奇)

- N8N

- 带示例的基础 prompt

- 一个简单的 webhook 或定时任务(cron job)

- 如果需要存储数据,就加个 Supabase

就这样。没有框架,没有复杂编排,没有长链路。

另一位开发者也发帖子称,他认为多智能体系统主要存在3个问题:

1. 协调开销毁掉了性能每一次 Agent 之间的交接都会增加延迟。我曾经做过一个包含 5 个专业 Agent 的内容生成系统,而单 Agent 版本做同样的事,不仅快了 3 倍,效果还更好。多 Agent 系统花在“传递上下文”上的时间,比花在“思考”上的还多。

2. 成本会爆炸每个 Agent 调用,都是一次新的 API 请求,而那个“规划 Agent”还得先决定该调用哪些 Agent。恭喜,你又多烧了一堆 token——干的活还不如一个 if 条件判断。我见过因为“多 Agent 协作”导致的账单直接涨了三倍。

3. 调试几乎不可能当一个 6-Agent 流程出问题时,祝你好运:是研究 Agent 输出错了?还是规划 Agent 路由有误?又或者上下文在交接时被破坏?

你不得不花上好几个小时,埋头翻日志,看着一群 Agent 在互相对话。

图片

图片

而真正的问题在于,大多数任务根本不需要“分工”。

一个经过精心提示、拥有完整上下文的单 Agent,就能干好你硬拆成五个 Agent 的工作。

你不是在建汽车装配线,你只是在做文本生成和推理。就好比一个强壮的工人,胜过五个在抢同一个笔记本的专家。

2.多智能体架构违背「认知可靠性原则」

人工智能公司Cognition的创始人Walden Yan在其博客文章《不要构建多智能体系统》中提出了一个重要概念:「上下文工程」 (Context Engineering)。

这是继“Prompt Engineering(提示工程)”之后,Agent 时代的新核心能力。

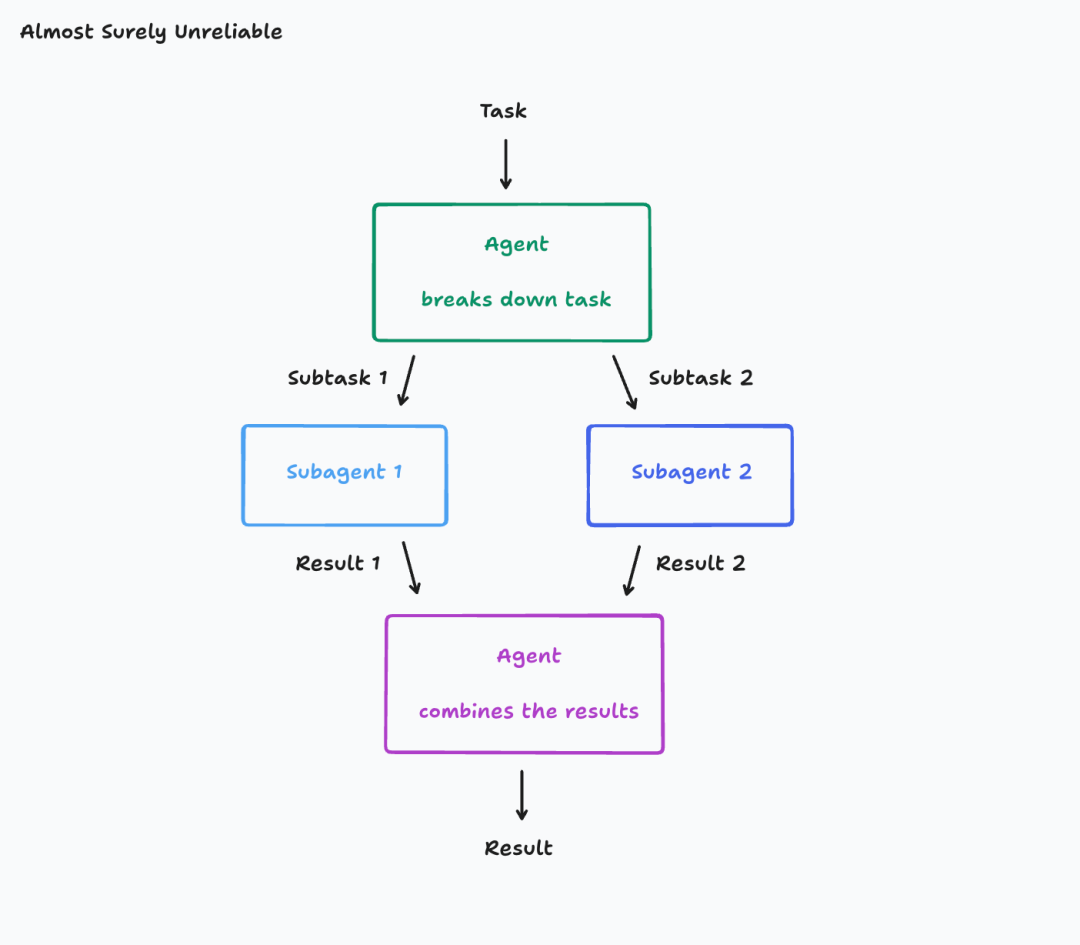

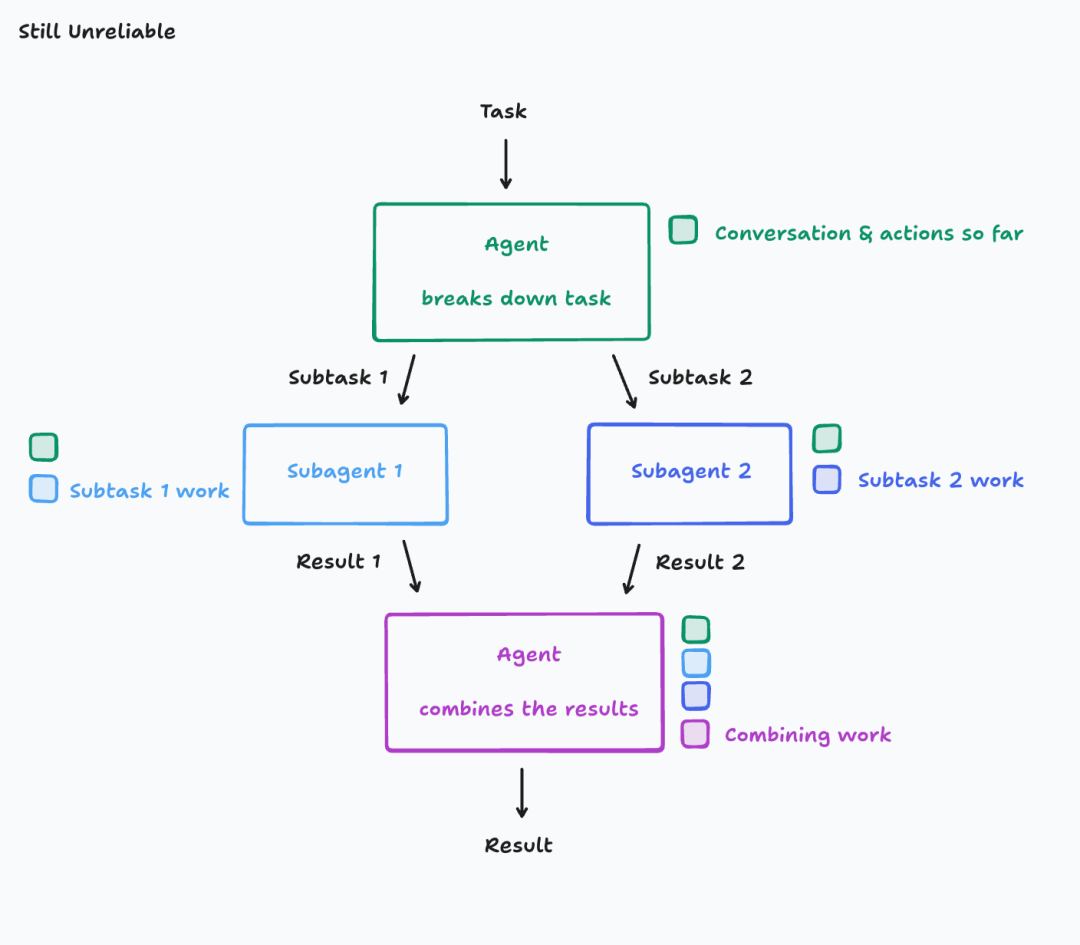

Walden Yan指出,构建长时间运行的 Agent 时,最核心的问题不是模型是否强大,而是上下文是否可靠传递。为此,他总结了两条原则。第一,共享上下文。所有 Agent 必须共享完整的决策轨迹,而不仅仅是消息片段。

他举了个例子:主任务是“做一个 Flappy Bird 游戏”,结果一个子 Agent 画出了马里奥风格的背景,另一个子 Agent 做出了一只飞行不正常的鸟。如果不同 Agent 各自理解任务,那么最终系统输出的,只是把两个错误的东西拼贴到一起。

图片

图片

第二,行动蕴含决策。每个行动背后都隐含着决策逻辑,如果多个 Agent 独立行动、互不协调,结果必然是冲突的。这就像多个编辑同时修改一篇文章,没有主编审稿,最后合并时发现风格割裂、逻辑不通。

最终Walden Yan得出的结论是:“多智能体架构天然违背了上下文一致性与决策可靠性。”这些系统看似模块化,实则极度脆弱,每一个误解、每一次遗漏的上下文,都会让结果偏离初衷。

图片

图片

他认为,2025 年的多智能体系统,本质上仍然脆弱、分散,决策不一致。

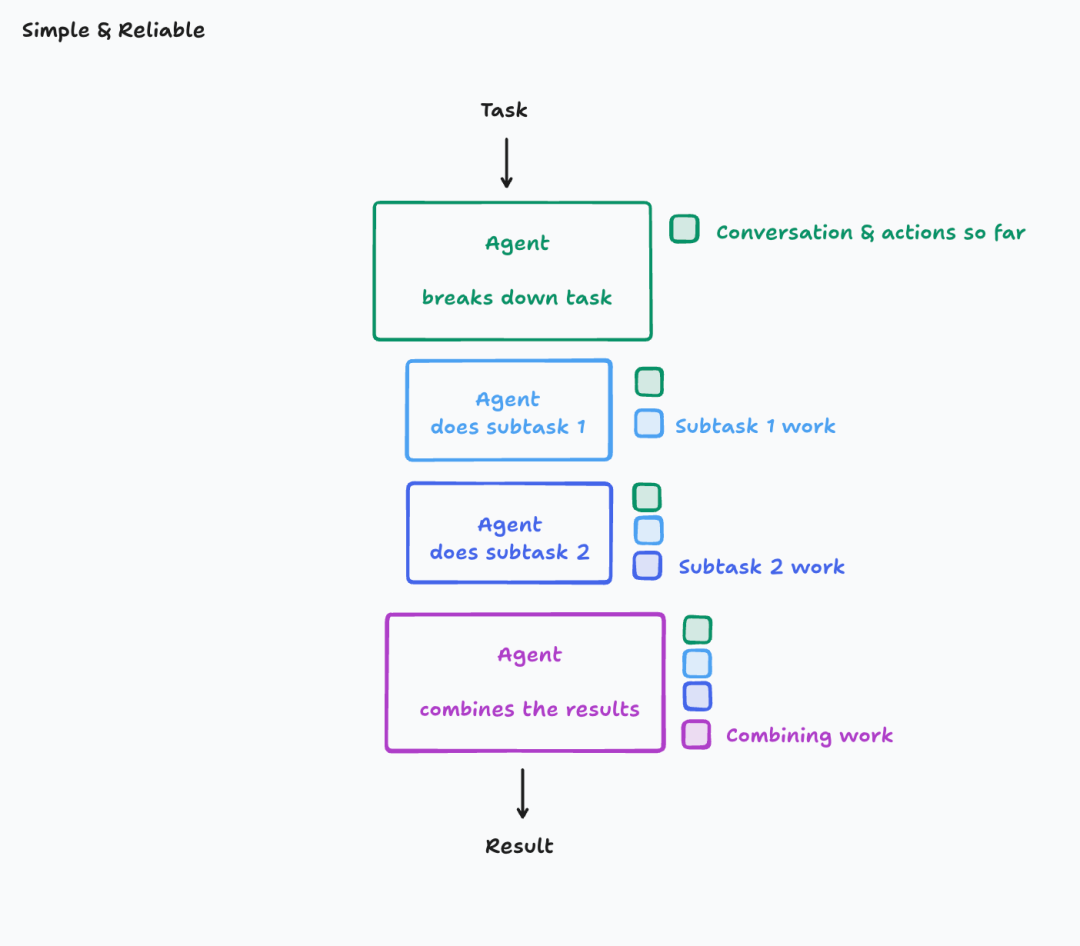

值得一提的是,为了应用上述两条原则,Walden Yan提出了两个方案。一是最简单的方案,单线程线性 Agent。一个持续线性的 Agent,在连续上下文中决策与行动。这种方式稳定、可预测,足以支撑 90% 的应用场景。但当任务极大、上下文溢出时,系统会遇到窗口限制。

图片

图片

二是上下文压缩模型,这也是Cognition正在做的事情。他们引入了上下文压缩模型(Context Compression Model),一个专门负责总结历史行为与关键决策的 LLM。

图片

图片

它能把漫长的对话历史浓缩成核心要点,从而延长 Agent 的“有效记忆”,甚至可以针对特定领域微调一个小模型来承担这个任务。它的优点是支持更长任务,减少上下文负担,适合长任务(几十分钟甚至几小时)。

3.哪些任务适合用多智能体?

尽管很多人都在批评多智能体系统,但这也不代表多智能体一无是处。

那什么任务才适合多智能体呢?

Reddit上这位一开始大吐苦水的开发者指出,只有当你确实需要不同模型、不同能力时,多 Agent 才真的有意义。例如,用 GPT-5 负责推理,用 Claude 处理超长上下文,用本地模型处理隐私数据(PII)——这种才是真正的“专业分工”。

他还举了一个例子:

我做过最好的 Agent 系统,只有两个 Agent:一个负责干活,另一个负责核查输出是否符合严格标准——通过就放行,不通过就退回修改。

简单、高效,而且确实提升了质量,因为验证步骤能捕捉幻觉错误。

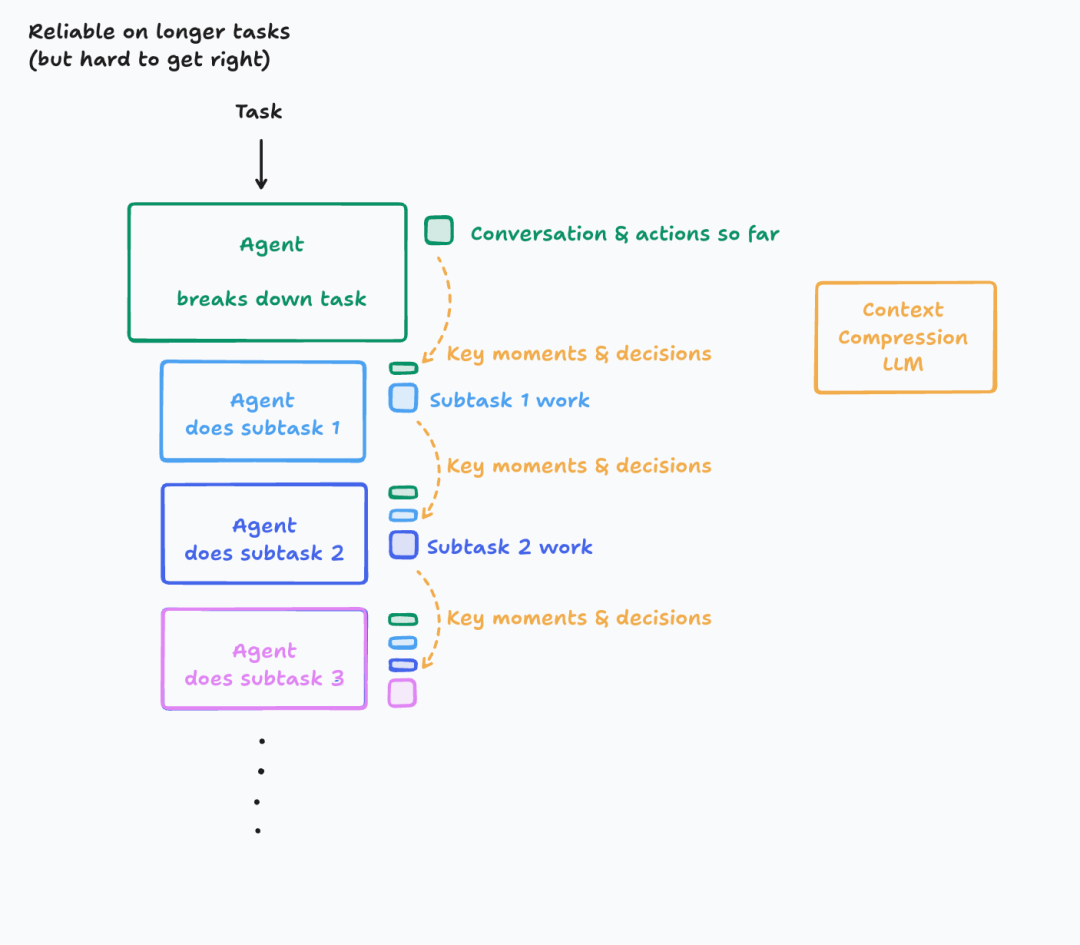

相反,则有网友提出,如果你的应用不需要大量分支式思考,也不依赖复杂的多步骤推理或多 Agent 协作,那多智能体系统就不适合你。

你应该把时间和预算都花在充分利用一次高质量 API 调用上,选择你能负担得起的最强模型。

尤其是在做 B2B/B2C 类生产力工具的团队里,高度分支化的场景极其罕见,很多时候任务的关键反而是降低分支复杂度。

图片

图片

另外,也有网友认为,关键是明确并细化每个 AI 的角色,确保它们的工作不重叠。

解决幻觉的办法,不是多 Agent 网络,而是更清晰的角色定义。

我们该关注的重点是:让每个 Agent 自身更强,而不是搭建更多互相扯后腿的 Agent 网络。

图片

图片

总的来说,“该不该构建多智能体”这个问题目前还是众说纷纭。

除了Coginiton,Anthropic和LangChain都是这个话题中的赞成派,分别发过文章《How we built our multi-agent research system》和《How and when to build multi-agent systems》阐述构建多智能体系统的经验和可行性。

两家团队最终都总结,只有当任务价值高、信息面宽且可高度并行时,多智能体的 Token “烧钱”才划算。典型就是广域信息研究,而大部分代码任务还不够“宽”。

聊到这里,或许你可能已经在心里默默数过自己项目里有几个 Agent。

这些 Agent 是真正需要的团队协作,还是为了炫酷的架构演示?欢迎在评论区聊聊——你见过最“离谱”的多智能体设计是什么?你又认为哪种场景下,它真的有价值?

参考链接:

https://www.reddit.com/r/AI_Agents/comments/1oheym9/stop_building_complex_fancy_ai_agents_and_hear/

https://www.reddit.com/r/AI_Agents/comments/1o5hvhm/multiagent_systems_are_mostly_theater/

https://cognition.ai/blog/dont-build-multi-agents#a-theory-of-building-long-running-agents

https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system

https://blog.langchain.com/how-and-when-to-build-multi-agent-systems/