就在一夜之间,用 AI 帮忙搞科研,不是再只是想想了。

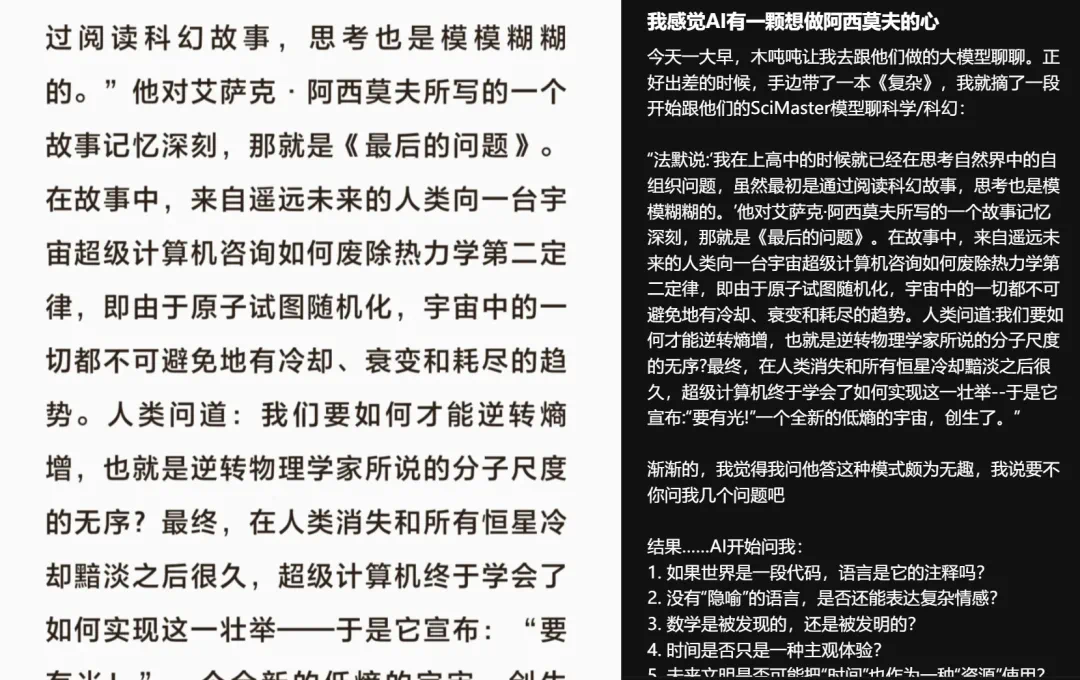

最近,科研圈里越来越多的人在讨论一种叫 SciMaster 的「AI 科学助手」,有让它做实验的,有让他帮忙开题的,还有跟他聊科幻的。

仿佛有一个 AI 大模型加持的助手就可以包打天下了。

这个 SciMaster 是上周在世界人工智能大会 WAIC 上,由上海交通大学、深势科技与上海算法创新院联合发布的,号称全球首个真正意义的通用科研智能体。

发布之后异常火爆,人们都在寻找测试机会,邀请码已经被炒到近千元。到底是怎样的 AI 产品才能让卖家有如此底气?

一番努力后,我们获得了一个邀请码,发现它的水平果然不一样,可能 AI 社区热炒的「AI 科学家」概念终于有了一个可实际应用的雏形。简单来说,它集成了顶尖的思维链(CoT)能力,可以自动搜索分析文献、搞理论计算、做实验、写论文以及与人协作进行科研。

SciMaster 已经超出了此前 AI 大模型工具的范畴。通过自动完成科研流程中最繁琐的一些环节,它可以极大提升科研效率。对于全球数千万必须在文献和实验数据上耗费大量时间的科研人员而言,这简直就是对科研流程的「降维打击」。

从炼丹到 AI 科学家的范式革命

要理解 SciMaster 的意义,首先须得了解当前 AI 领域的宏观趋势。在当今这个被一些观察者认为即将进入「AI 下半场」的时代,AI 的前沿正从基于海量数据和算力的「炼丹」转向「如何将强大的 AI 能力转变成应用」,也即著名数学家陶哲轩所说的 AI 现在应该从技术质变走向应用量变。

而 AI 科学家,正站在这一宏观趋势的最前沿。但遗憾的是,虽然我们此前已经见证了能自动搜索人工生命、发现新的蛋白质或模型架构的自动研究模型的诞生,但还未有一个真正可用且实用的 AI 科研助手。

SciMaster 填补了这一空白。

整体而言,SciMaster 的目标是成为一个覆盖读、算、做、写全流程的通用科研 AI 智能体,是目前 AI 领域多智能体化的全新探索。

首先是「读」,SciMaster 以玻尔科研空间站为支撑,这是一个拥有 1.7 亿科研文献的庞大数据库。当用户提问时,SciMaster 会直接从这个文献库中寻找信息,进而把问题自动拆分成一系列子任务(读、算、做、写)执行,最终生成完整可靠的研究报告。

与此同时,SciMaster 也会基于互联网上的信息,为用户查询提供更全面以及更有时效性的结果。

机器之心获悉,在数据检索和整合过程中,SciMaster 的大模型幻觉趋近于零,因为答案中每个论断都可以追溯到源文献。

其次是「算」。我们知道,智能体系统会在理解任务之后进行拆分执行,SciMaster 也是一样,它会对任务拆分出的子问题分别调用工具,并行执行多个子任务。如果输入的问题涉及计算,它除了会进行搜索、内容整合之外还会调用各类 AI for Science 的计算工具。

SciMaster 未来也可以「做」实验。如果你提出的需求涉及后续实验验证,SciMaster 可以直接调用 Uni-Lab 提供的 MCP 服务,从而连接自动化实验室系统,进行湿实验。最后,数据会返回到科研报告中。

最后是「写」,根据收集到的相关信息与文献内容,SciMaster 的核心模块之一 InfoMaster 会生成深度调研报告,支持一键导出 PDF 和链接分享。

SciMaster 的特点不仅在于自动进行的科研,也包含一定的人机协作机制。在 SciMaster 进行深度思考、规划任务时,我们可以点击暂停,在「深度思考」框内对任务逻辑、内容进行修改,实时指挥 AI 调整策略,这样就能让 SciMaster 更准确地响应用户的需求。

看起来一个既能帮你寻找 idea,又能帮你实现的科研 AI 出现了,或许这会成为未来人与 AI 共同进行科学探索的范式。

SciMaster 是这样炼成的

再仔细搜索网络上的信息,我们发现其实在本月初,上海交大、深势科技就在一篇论文中介绍了 SciMaster 的工作流程、机制和能力。该研究在 X 等社交平台上也引发了关注。

论文标题:SciMaster: Towards General-Purpose Scientific AI Agents

论文链接:https://arxiv.org/abs/2507.05241

作为 SciMaster 系列研究成果的 Part I,这篇论文关注的重点是 SciMaster 智能体所使用的基础架构 X-Master。

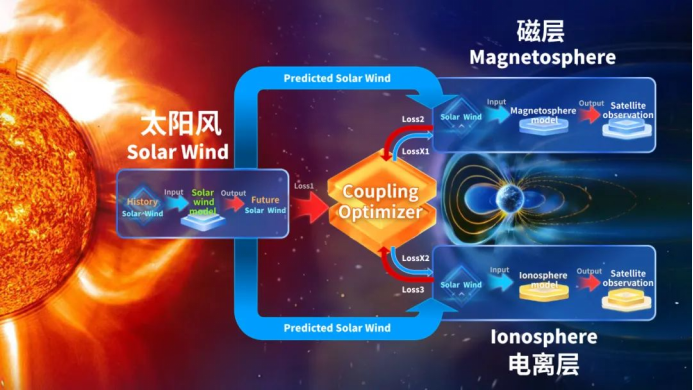

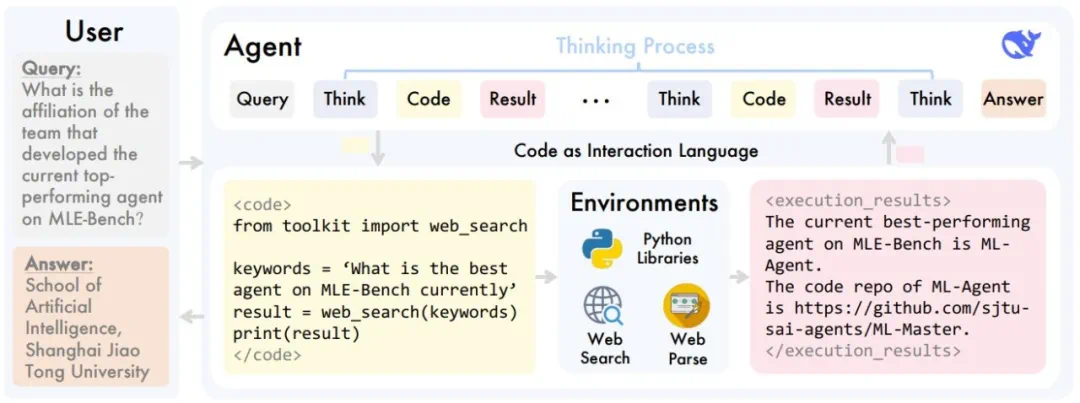

具体来说,如下图所示,X-Master 是深势科技开发的一套工具增强型推理智能体:给定一个用户查询,该智能体首先会开始思考过程。在此过程中,工具调用等与环境的交互是通过生成 Python 代码片段实现的。执行所得到的结果将被附加到智能体的上下文中,进而丰富其理解并为其后续思考提供信息。

AI 自动使用 Python 代码来表示交互意图,意味着其实现的功能具备通用性、准确性以及较高的兼容性,让科研智能体的指令遵循能力大大加强。

X-Master 是一款工具增强推理智能体。

在上图这个具体案例中,X-Master 智能体进行三次交互(搜索以获取 GitHub 链接,解析以获取 arXiv 论文链接,然后再次解析以获取所属机构),然后得出了最终答案。

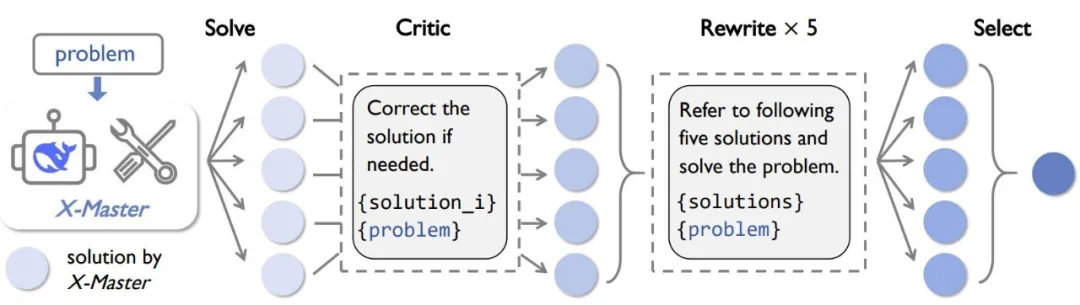

工作流程上,X-Master 采用了一种名为 scattered-and-stacked(分散-堆叠)的智能体工作流程。

该工作流程是让 X-Master 扮演不同角色,以在推理时提高解答的质量。其中包括:(1)求解器(Solver)生成五个初始解答;(2)批评器(Critic)对初始解答进行细化;(3)重写器(Rewriter)综合所有五个解答并生成五个新解答;(4)选择器(Selector)挑选最佳解答。

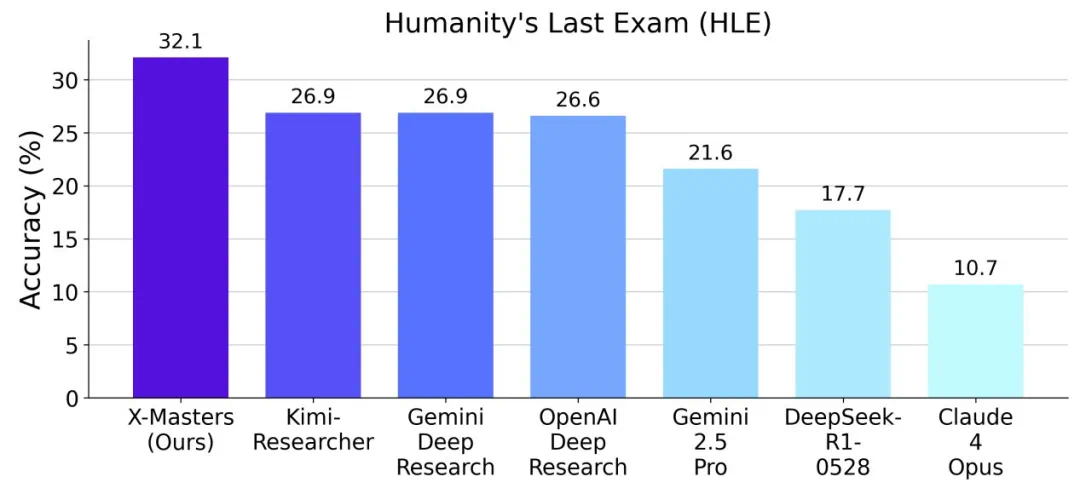

X-Masters 在高难度的 Humanity's Last Exam (HLE, 人类最后考试)基准上创造了新的 SOTA 记录,得分达到 32.1%,超过了 OpenAI 和谷歌的 Deep Research(分别为 26.6% 和 26.9%),在 2025 年六月底,成为了首个突破 HLE 30% 大关的方案。

基于 X-Master 的配置,大模型可以基于灵活的内部推理和工具使用来模拟人类的问题解决方式,基于开源模型就能在 HLE 等具有挑战性的基准上达到极高的性能,无需大量再训练即可增强 LLM 能力。

我们可以期待一下 SciMaster 系列研究的后续 Part 了。

在 SciMaster 帮助下搞科研 我们实测了一下

那么,SciMaster 的实际表现如何呢?

在玻尔科研空间站(Bohrium)中打开 SciMaster,首先映入眼帘的其预置的两大能力:通用助手和深度调研。

链接:https://scimaster.bohrium.com

其中,通用助手更适用于科研日常中遇到的一般问题查询,比如检索基本概念、查询实验流程、甚至提出《十万个为什么》那样的基础科普问题。

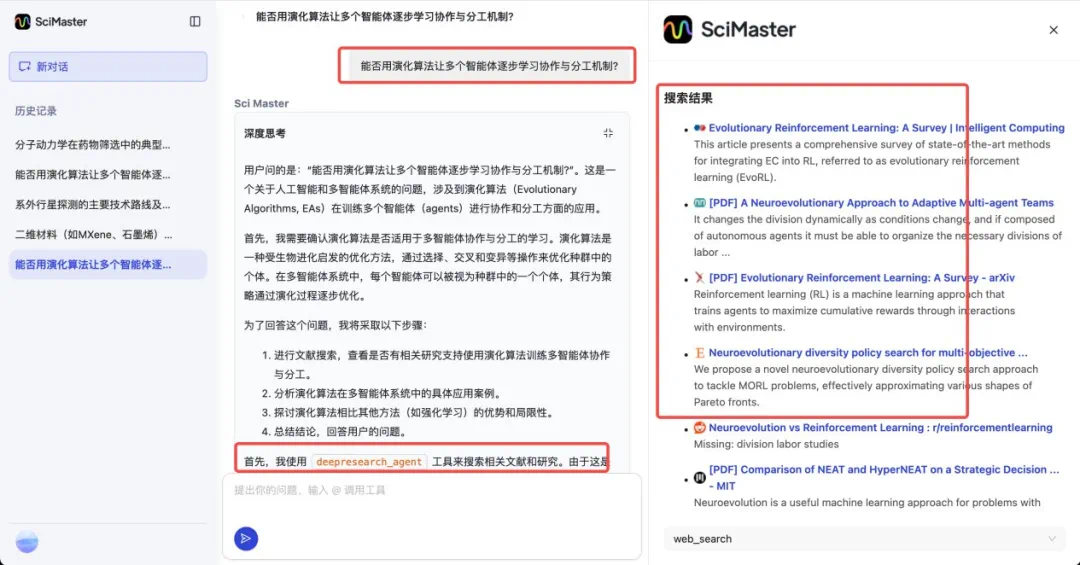

深度调研则是一个具备 Deep Research 能力的「科研专家」。当研究者提出一个科学问题时,SciMaster 会对问题进行评估分析,将问题拆分成多个子任务,并灵活调用 WebSearch、WebParse、PaperSearch 三种检索方式,检索全域互联网、全量文献,收集领域相关的资讯、数据、论文、专利等资料。最后经过整理,SciMaster 会向交付用户一份翔实可靠的调研报告。

接下来,我们就通过一些实际任务来看看 SciMaster 究竟能做到什么程度?

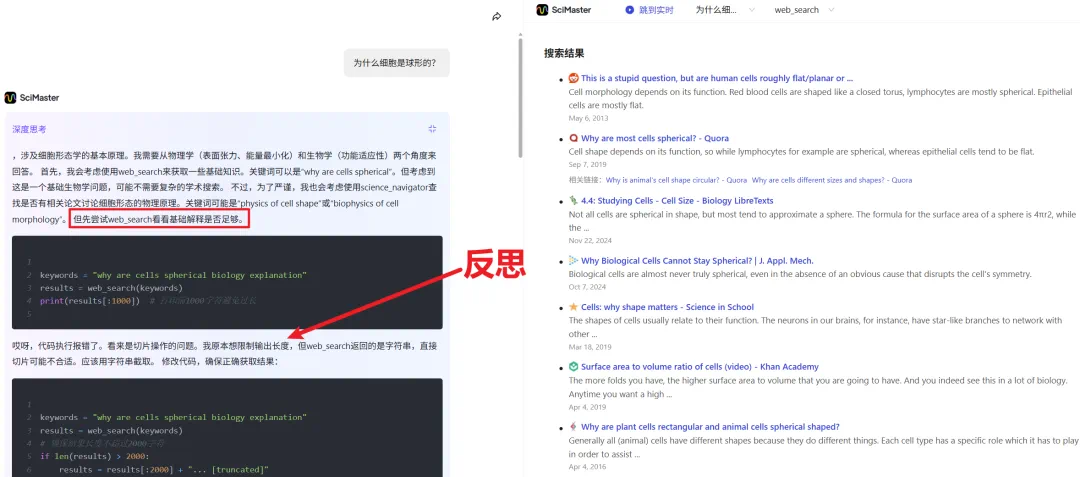

首先,为了直观地展示 SciMaster 的能力,我们向其通用助手提出了一个经典的科普问题:「为什么细胞是球形的?」

可以看到,SciMaster 首先会进行深度思考,对问题进行初步的分析,然后确定所要使用的工具,包括使用 web_search 来获取一些基础知识以及再使用 science_navigator 查找是否有相关论文讨论细胞形态的物理原理。

之后,SciMaster 便会开始编写一些 Python 脚本并实际执行这些工具,如果代码执行出错,SciMaster 还会进行反思,并对出错的部分进行修正。而如果工具返回的结果不理想,它可能还会更换关键词再次搜索。这种探索 + 尝试的方式极大地模拟了人类专家解决问题的思路。

上图右侧,我们可以看到其第一次成功执行 web_search 后所检索到的部分结果。在上面,我们也可以切换浏览不同工具执行后得到的结果。

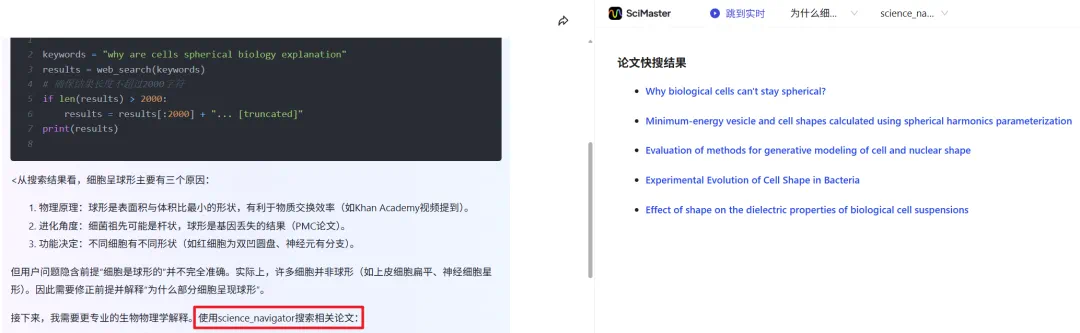

而当需要更专业的生物物理学解释时,SciMaster 会通过 science_navigator 工具查询专业文献,从而确保结果准确,避免幻觉。整个过程完整透明。

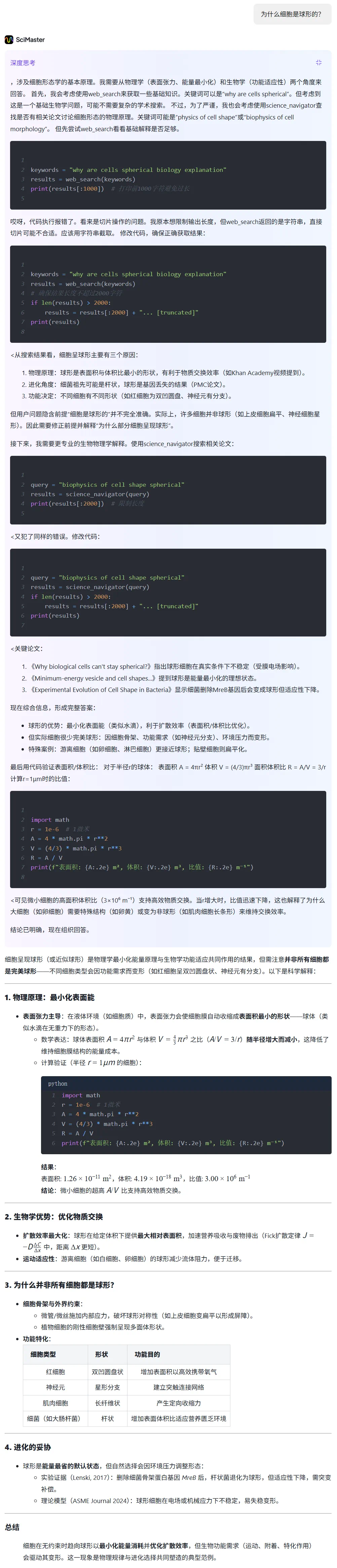

经过一系列的探索和信息整合,SciMaster 最终会给出一个综合答案。可以看到,SciMaster 不仅从物理和生物学角度解释了细胞为球形的优势,同时还点明了我们提问中一个预设的错误前提 ——「细胞是球形的」。实际上,SciMaster 指出,并非所有细胞都趋于球形,比如神经元和肌肉细胞分别呈现星形分支和长纤维状。

下图展示了 SciMaster 解答这个问题的全过程。

与此同时,SciMaster 还提供了便捷的分享功能,可以一键生成分享整个解答过程的链接,将所得到的结果分享出去,从而可以共享优质成果,避免重复计算,实现更加有效的沟通。比如,你可在此处查看上述查询和解答:

https://scimaster.bohrium.com/chat/share/86c2ef04aef7477b8df3c7bdba3cc2cb

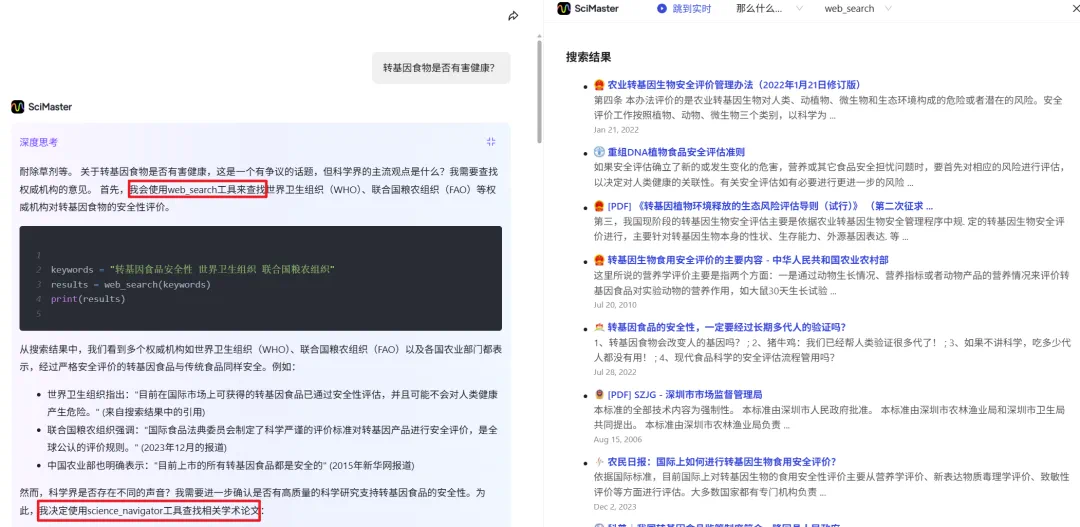

再来一个更有争议的问题:「转基因食物是否有害健康?」

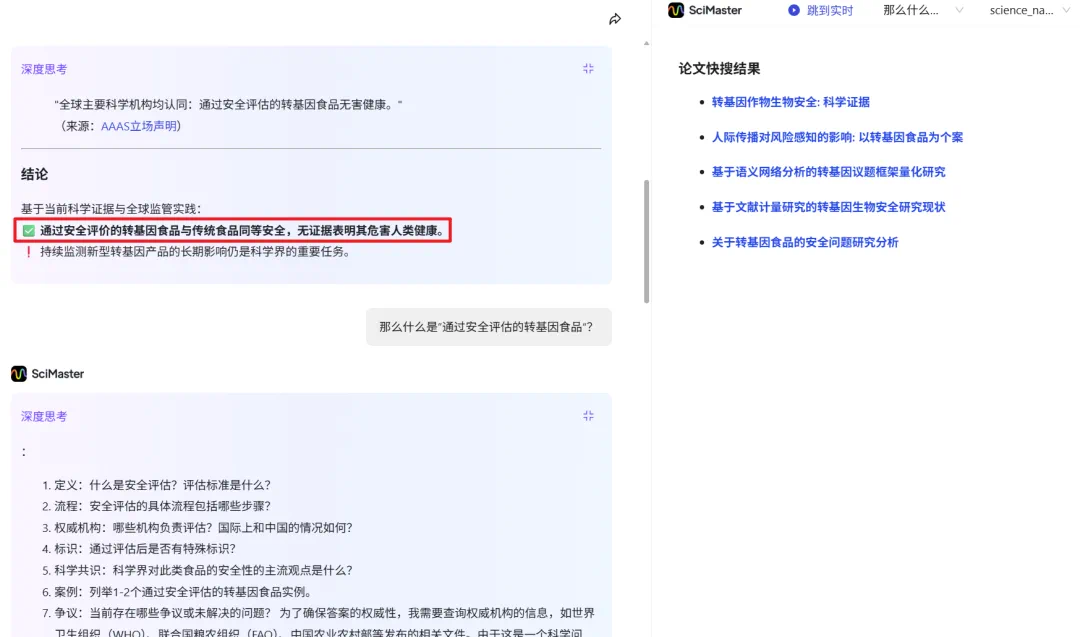

同样,SciMaster 依然首先是简单分析问题,然后使用 web_search 工具,以形成对问题本身的初步了解。在通过互联网获得了来自权威机构的信息之后,SciMaster 也并未盲信,依然继续进行了专业检索,最终得出了结论:「通过安全评价的转基因食品与传统食品同等安全,无证据表明其危害人类健康。」

而在此基础上,为了做到概念明确,我们还可以继续追问:「什么是通过安全评估的转基因食品?」而这一次,SciMaster 的思考就更加深度了。不仅引述了多个权威的定义标准,还给出了一些典型案例、政策以及依旧存在的争议现状。

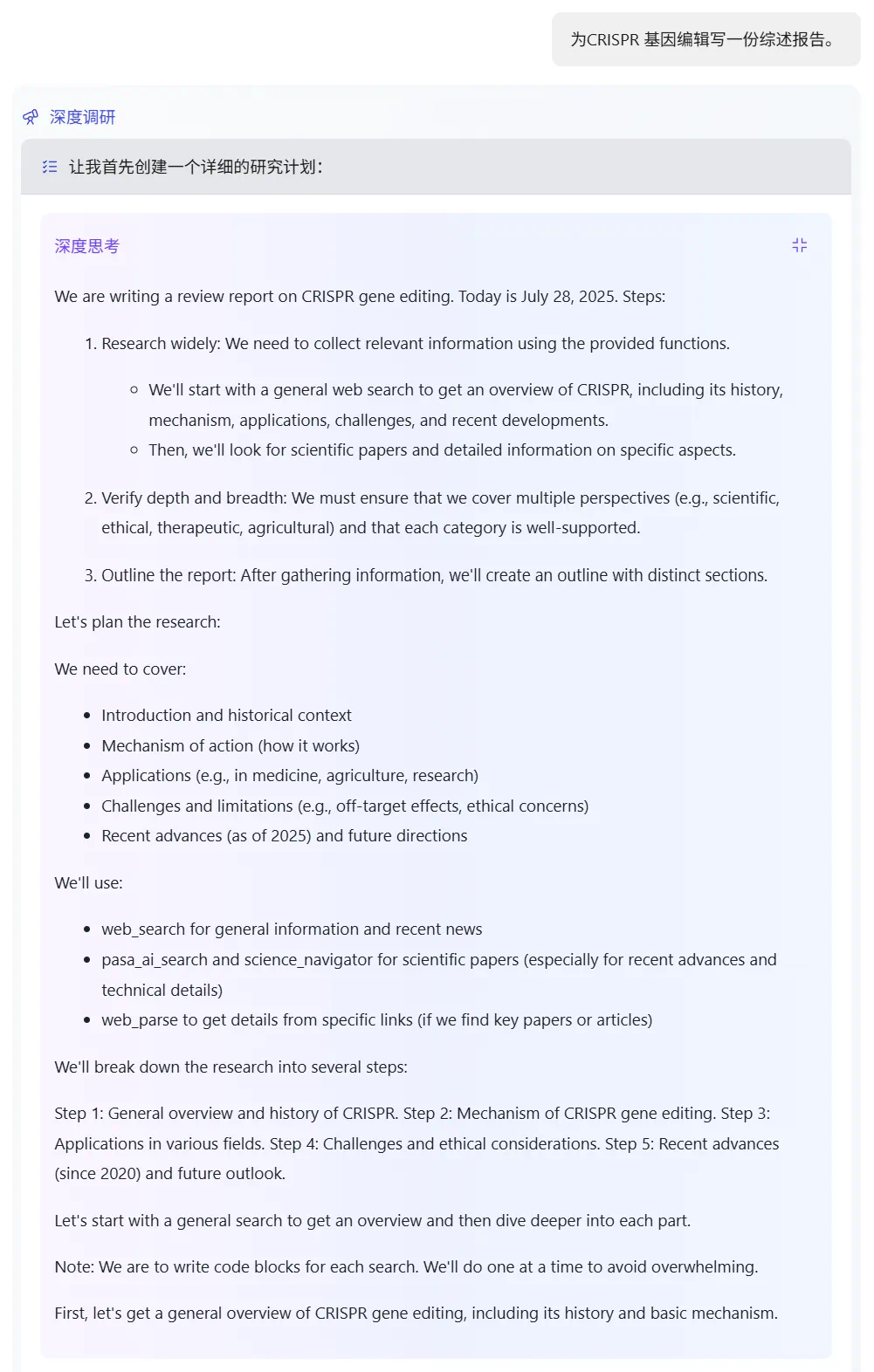

接下来,该让 SciMaster 深度调研上场炫技了:「为 CRISPR 基因编辑写一份综述报告」。

可以看到,与通用助手类似,SciMaster 同样第一步是分析问题;不同的是这一次其分析的深度和广度都有明显提升,另一个非常明显的区别是在使用深度调研时,SciMaster 的工作语言会切换成英语,如此能够针对专业术语等进行更加深度的搜索,避免了专业文献在翻译过程中可能出现的错漏和幻觉问题。

然后,它会制定更加详细的计划,包括综述报告的内容规划、所要用到的工具以及具体将要执行的研究步骤。

实际上,这个过程背后,正是其论文中提到的分散 - 堆叠的智能体工作流程在发挥作用。多个智能体分别扮演求解器、批评器、重写器和选择器,通过层层探索和优化,以确保报告的深度和广度。

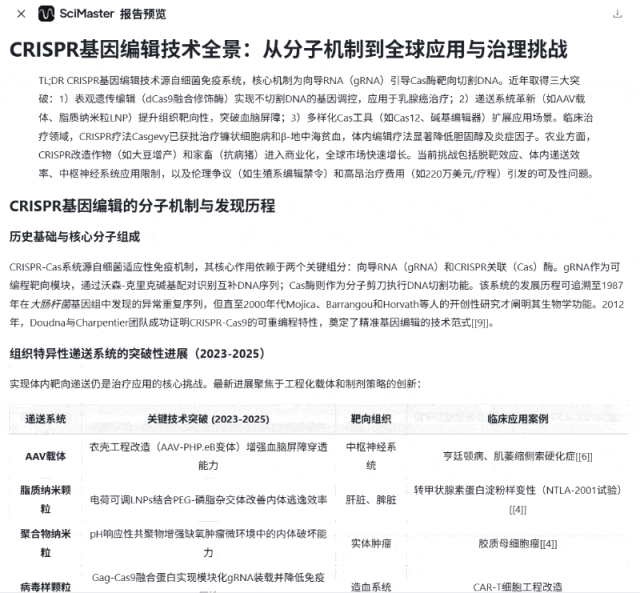

接下来,SciMaster 便会按照自己的计划逐步执行,并最终生成一份内容详情且带有丰富参考资料的报告 —— 不用担心,如果你使用的是中文页面,那么生成的最终报告也会是中文版。

当然,SciMaster 也支持将最终报告下载成 PDF 文件,你可以在这里查看和下载:

https://scimaster.bohrium.com/chat/share/4925c3b83b1244c685bd247af21e9573

整体实测下来,我们的最大感受是:强大、可靠、透明。

SciMaster 的强大之处在于能在短短半小时内完成原本人类研究者需要花费数小时乃至数天时间完成的深度调研课题。而说它可靠,是因为它能有效抑制大语言模型(LLM)司空见惯的幻觉问题;通过强制性的文献溯源和交叉验证,SciMaster 提供的每一个关键信息都有据可查,这对于严谨的科研工作至关重要。最后,它的透明体现在会将自己的思考过程完全开放给用户;我们可以非常明晰地了解它为了解决问题究竟采用了怎样的方法和工具。

可以说,对科研工作者而言,SciMaster 的价值远不仅仅是一个搜索引擎或写作工具,更是一个不知疲倦、知识渊博的科研助手。不知当 SciMaster 再进一步进化,真正做到「读算做写」四项全能时,我们又将见证怎样的惊喜。

AI for Science 的浪潮 才刚刚开始

用 AI 搞科研,如今已不再是遥远的想象,而是人人都可实践的现实。

前几天,马斯克在发布 Grok 4 时曾说过,如果在今年底之前 AI 不能完成新的科学发现,他会很惊讶。Grok 4 展示出来的科学探索能力已经给我们留下了很深的印象,不过它毕竟是通用大模型,真正要落到科研上,我们还需要更加专业的工具。实际上,我们已经在 AI 领域看到了利用 AI 来发现新模型架构的研究正在涌现。

在 AI 与生命科学、医药、新材料等交叉的垂直领域中,同样不断涌现的新技术正在吸引着我们的眼球。在去年 10 月诺贝尔奖的评选中,来自 DeepMind 的 AI 蛋白质结构预测方法获得化学奖,成功为生物学领域的 AI 辅助研究正名。

而在更广泛的科研领域上,我们也在看到希望,SciMaster 就是一个很好的开始。

这不得不让我们再次对于国内的 AI 刮目相看。自 DeepSeek-R1 开源以来,世界已经再次刷新了对于中国 AI 技术的认知,国内科技公司正不断以创新的方法、更低成本、高效率的方法席卷全球市场。其实在 AI for Science 的赛道上,中国科技公司投入得更早,布局得更快,可以说早早领先了身位。未来,AI 科学家的落地可能会持续推动科学技术前沿的发展。SciMaster 的问世,正是这一前瞻性布局的集中体现。

正如其技术报告中写到的那样,SciMaster 并非一个孤立的产品,而是一个宏大系列研究的开篇。深势科技表示,SciMaster 未来也将覆盖更加广泛科学知识的诉求,目标是开发出通用的科研 AI 智能体。一个由 AI 驱动的、人人皆可参与的科研新时代,或许真的不远了。