作者 | 论文团队

编辑 | ScienceAI

缺铁是全球最常见的微量营养素缺乏症之一,影响着约 20 亿人。它是导致贫血的主要原因,对能量水平、认知发育和孕产妇健康有显著影响。

众所周知,碘盐是历史上最成功的公共卫生干预措施之一,显著降低了全球碘缺乏率。利用相同的供应链来输送铁元素可能会带来变革 —— 但科学家们 30 多年来一直在努力寻找令人满意的解决方案,因为碘和铁会发生反应,导致碘的损失。此外,铁的反应性还会导致盐和食物的颜色和味道发生不良变化。

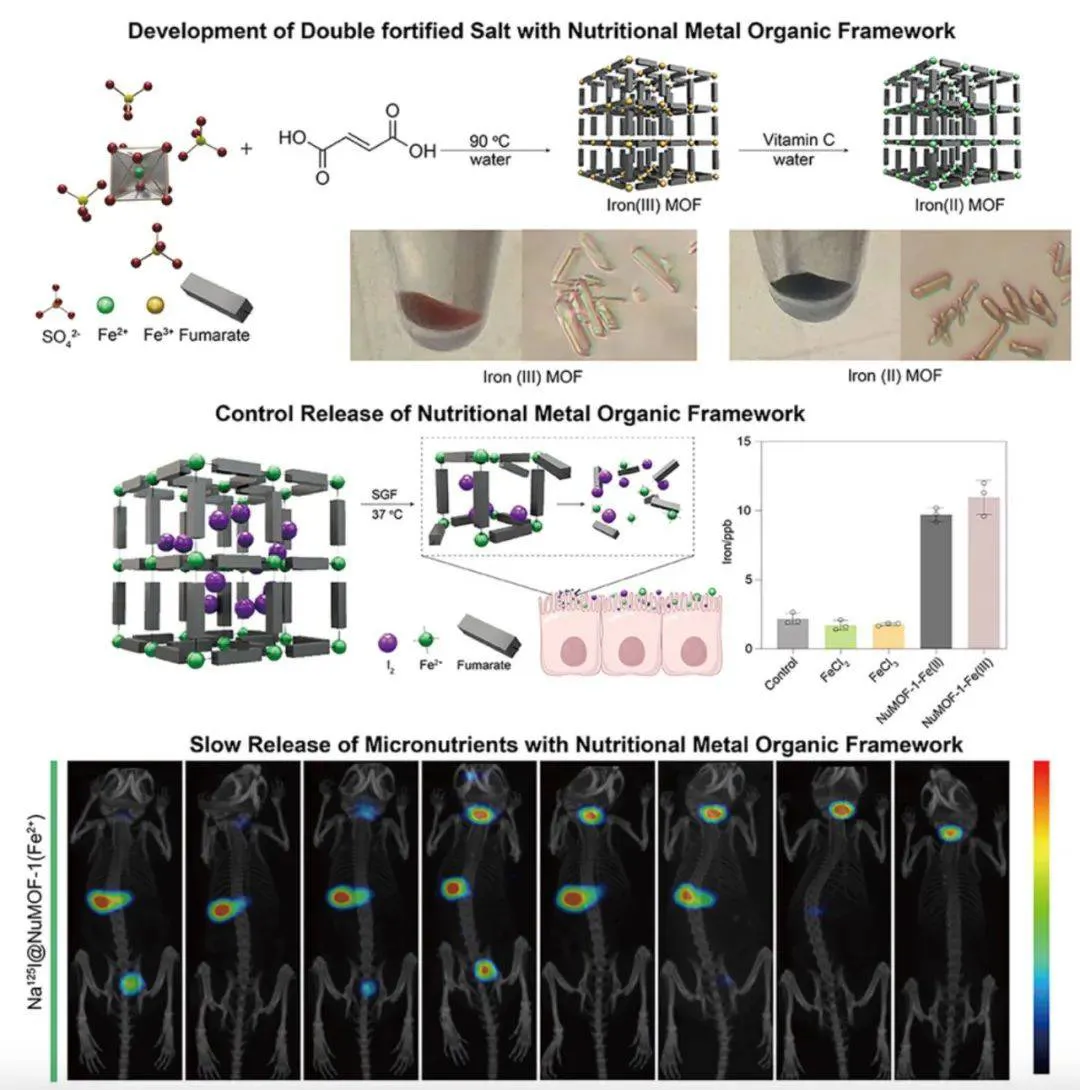

为破解这一难题,麻省理工学院 Robert Langer 团队杨昕博士创新性地引入「金属有机框架」(MOF),设计出一种全新的「双重强化」载体 ——Nutritional Metal Organic Framework(NuMOF)。

团队利用机器学习筛选材料组合,最终锁定由食用级配体富马酸与铁离子构成的框架结构;随后通过抗坏血酸(维生素 C)处理,将框架中的铁从三价还原为二价,提高人体吸收率。

相关成果以《亚铁营养金属有机骨架作为食品强化剂》(Ferrous Nutritional Metal-Organic Framework as Food Fortificant)发表在 Matter 期刊,杨昕为第一作者,罗伯特・朗格和安娜・雅克莱内茨为共同通讯作者。

论文地址:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590238525004151

在此基础上,他们将碘吸附到 MOF 的孔道中,实现了约 18% 的碘质量负载,并在高温高湿(40℃、75% 相对湿度)下存放数周依然稳定,沸水加热也不降解。颗粒尺寸控制在 10–100 微米,可轻松混入盐、面粉、咖啡等食品中,对口感和颜色几乎无影响。

数据验证与应用前景

动物实验表明,NuMOF 在胃酸环境下迅速崩解释放铁和碘,并在数小时内被吸收。在沸水中煮两小时后,营养素依然保持稳定,显示出适应工业加工和家庭烹饪的能力。

团队已在咖啡粉中测试这一技术:冲泡后的咖啡保留原有香气与风味,却额外提供了一杯可满足日常需求 40% 以上的可吸收铁,不会产生金属味或颜色变化。

社会价值与未来计划

NuMOF 的初衷是服务中低收入国家,尤其是撒哈拉以南非洲和南亚等地区的主食强化。杨昕正与比尔及梅琳达・盖茨基金会合作,推动该技术在「双重强化盐」、面粉、咖啡等食品中的应用。团队目前正筹建初创公司,将这项技术转化为可规模化落地的产品。

跨领域潜力与认可

除食品强化外,NuMOF 的多孔结构还可负载锌、钙、镁等矿物质,甚至维生素 A、D、E 等对光热敏感的成分,具备拓展到精准营养和功能性食品的潜力。

该研究获得 MIT News、C&EN、《食品配料与科技》等多家媒体报道,业内专家称其为「下一代双重强化盐」的重要突破。

正如杨昕博士在一次演讲中所说:「我们想做的不只是研发一种新材料,而是让它真正走进人们的生活,让一杯咖啡、一勺盐都能改善全球数十亿人的健康。」

团队介绍

杨昕出生于中国福建福州,本科毕业于西北农林科技大学,博士就读于新加坡国立大学。博士毕业后,2023 年,他加入麻省理工学院(MIT)科赫综合癌症研究所,担任博士后研究员,师从美国科学院院士、麻省理工学院教授罗伯特・S・兰格和美国国家发明家科学院院士、麻省理工学院首席研究员安娜・雅克勒内克。他的研究方向聚焦于「Food as Medicine」(以食为药),致力于将先进材料与日常饮食结合,解决全球慢性病和营养缺乏问题。

图 | 杨昕(来源:杨昕)

招生信息

杨昕博士将于 2026 年初加入堪萨斯州立大学(Kansas State University, KSU)粮食科学与产业系(Department of Grain Science and Industry)担任助理教授 / 独立 PI,组建 Food as Medicine & Smart Delivery Lab(食药同源与智能递送实验室)。现面向 2026–2028 年招收具有科研潜力与创新精神的全奖博士生与博士后!

申请方式

请将英文申请材料合并为一个 PDF(邮件主题:KSU - 申请 - 姓名 - 博士 / 博士后 - 最早到岗时间)发送至:[email protected]

个人简历(含论文、项目经历、奖励及链接)

研究兴趣陈述(1–2 页,说明拟解决的问题与方向)

代表性成果(最多 3 篇)

推荐人联系方式(2–3 位)

博士后申请者请简述可快速启动的研究设想(一页以内)