大家好,我是肆〇柒。我看到一篇由韩国KAIST与Soongsil University联合完成的研究论文《Journalism-Guided Agentic In-Context Learning for News Stance Detection》。文中介绍了一种名为JOA-ICL的新闻学引导智能体上下文学习框架,通过分析新闻的导语、引述、结论等结构要素来精准识别长文本的隐含立场。

虽然看上去研究背景是在韩语体系下的新闻立场检测,但其研究对于跨语言依然具有借鉴意义,实验团队在德语CheeSE数据集上的验证表明,该方法在非韩语环境中同样能显著提升立场检测准确率(△F1=+0.051),这为全球媒体应对算法偏见提供了普适性技术方案。下面我们一起来了解一下这份研究。

现实困境:当算法推荐将我们困在信息孤岛

想象这样一个场景:你在社交媒体上看到一篇关于"削减韩国国会席位"的新闻,标题中立("削减韩国国会席位至250席在考虑中"),导语提供事实背景,但多位专家的引述分别表达支持与反对立场。然而,由于推荐系统无法识别新闻中隐含的立场倾向,你只会不断收到与你已有观点一致的内容,逐渐陷入"信息茧房",这是一个让你误以为世界只有单一视角的信息牢笼。

随着在线新闻消费的增长,个性化推荐系统已成为数字新闻业的重要组成部分。然而,这些系统因缺乏立场感知能力,面临强化"信息茧房"和政治极化、观点单一的风险。正如研究开篇所警示的:"个性化推荐系统因未能整合多元视角,可能加剧政治极化"。这一问题的算法根源在于现有系统无法自动识别新闻内容中隐含的立场倾向,导致推荐结果缺乏观点多样性。

这种"信息茧房"效应正日益严重。研究显示,当用户持续接收单一立场的新闻内容时,其政治观点会逐渐极端化,形成认知闭环。要打破这一恶性循环,关键在于开发能够准确识别新闻立场的技术工具,使推荐系统能够有意识地引入多元视角。

问题本质:为何传统立场检测在新闻领域失效?

"信息茧房"的算法根源

要理解立场检测为何如此关键,首先需要明确其定义:立场检测(stance detection)是自然语言处理任务,目的是为了识别文本对特定目标的立场。在新闻语境中,这意味着确定一篇新闻文章对特定社会议题所持的立场——支持、中立或反对。

然而,将这一技术应用于新闻领域面临独特挑战。专业新闻通常优先考虑验证而非断言。遵循中立与平衡的规范准则,专业记者避免直接表达评价性观点,而是通过消息源选择、叙事框架和词汇细微差别等间接方式传递立场。这种"验证优先于断言"的特性构成了立场检测的根本挑战。

双重技术瓶颈

结构性困境:新闻立场很少集中在单一句子或段落,而是分布在多个文本层。这些层次可能包含冲突或模糊的信号,特别是在试图呈现问题多方面观点的文章中。立场检测模型必须能够整合整个文档中分散的、依赖上下文的线索,而新闻文本的长度使这一任务更具挑战性。

实证研究揭示了新闻结构中立场信号的分布规律:

- 标题:21.3%支持/49.6%中立/29.1%反对

- 导语:20.6%支持/52.7%中立/26.8%反对

- 结论:27.1%支持/41.1%中立/31.9%反对

- 引述:26.1%支持/40.5%中立/33.4%反对

- 文章整体:31.9%支持/33.7%中立/34.4%反对

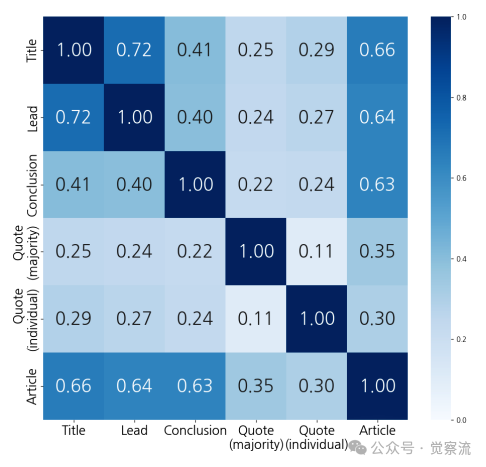

下图显示,导语与结论的立场一致性最高(r=0.68),而引述与其他部分的相关性较低(r=0.32),这印证了新闻学中的"倒金字塔结构"原则——导语和结论共同构建文章的整体立场框架,而中间部分则呈现多元观点。

段落间立场标签关联

技术局限:大型语言模型(LLM)处理长文本时的关键信息丢失问题进一步加剧了挑战。论文中提到的K-NEWS-STANCE数据集中的新闻文章平均长度达1483.58字符(训练集1478字符/测试集1489.14字符),最大8185字符,远超传统立场检测研究中使用的短文本(如推文或单句)。这种长度差异导致LLM在处理过程中难以保留关键上下文信息,正如论文所指出的:"LLM在处理长文档时往往难以保留显著的上下文信息,导致性能下降"。

以"国家议会批准禁止狗肉消费"议题为例:

- 标题(支持性):"狗肉消费历史将结束...动物权利团体欢迎通过'禁止狗肉消费特别法'"

- 导语(支持性):"动物权利团体一致欢迎国家议会通过'禁止狗肉消费特别法','期待实际终止'"

这一案例清晰展示了新闻如何通过标题和导语传递立场,同时保持表面的客观性。专业记者通过选择支持性消息源(动物权利团体)和使用积极词汇("欢迎"、"期待")来间接表达支持立场,而非直接声明。

为什么这很重要

从社会价值看,立场检测是构建"观点感知推荐系统"的技术基础,可帮助用户突破信息茧房,做出更知情的决策。从行业痛点看,媒体机构需要一种客观评估自身内容偏见的自动化工具,但现有方法主要针对短文本和高资源语言,无法满足长文本新闻立场分析的需求。正如论文所强调的,开发多语言、长文本立场检测能力"对促进多元和可信媒体环境的努力具有重要意义"。

核心:新闻学原理如何破解NLP难题

突破性认知

研究团队提出一个关键点:新闻立场不是"全文属性",而是"结构化分布"。通过分析K-NEWS-STANCE数据集中的段落级标注,他们发现立场信号按新闻结构规律分布,不同部分承担不同立场表达功能。

为什么传统方法失败:

1. 错误假设立场集中于标题/导语:实证研究表明,移除导语导致最大性能下降(-0.035 F1),但移除引述仅导致最小下降(-0.027 F1),说明引述层面的立场解读更为困难("due to their brevity and subtlety")。这一发现挑战了传统假设——即引述是立场表达的主要载体,揭示了新闻写作中立场信号的复杂分布特性。

2. 技术盲区:忽视段落间立场信号的冲突与互补关系,无法处理"同一文章中不同部分表达对立立场"的常见新闻现象

以性别平等和家庭部重组的案例为例:

- 导语(反对性):"根据6日公布的政府重组计划,性别平等和家庭部(MOGEF)在作为独立部门21年后,将降级为卫生福利部(MOHW)下属的一个部门。政府强调MOGEF的职能将保留,并可能与MOHW的福利政策能力产生协同效应。即使是支持重组的专家也质疑庞大的MOHW能否快速响应性别平等议题。"

这一案例展示了新闻如何通过导语传递反对立场,同时引用专家质疑来保持表面的客观性。导语通过选择性地呈现"质疑"观点,间接表达了对政府重组计划的反对立场。

JOA-ICL的思维革命

JOA-ICL(Journalism-guided Agentic In-Context Learning)框架实现了三重突破:

1. 从"端到端黑箱"到"层次化推理":模仿人类记者解读新闻的思维过程,先分析局部再综合判断整体。这种方法认识到立场信号的分散性,通过分层处理更有效地捕捉复杂立场。

2. 新闻学指导的归纳偏置:基于新闻结构选择关键段落(导语、引述等),而非随机选择。实验证明,这种方法比随机段落选择准确率高+0.029,F1分数高+0.027,这证明了领域专业知识对模型设计的关键价值。

3. 智能体分工的精妙设计:主LLM专注于整体推理,专用智能体处理段落级预测,实现任务专业化。这种设计将新闻学专业知识转化为模型架构,使技术方案与领域特性深度契合。

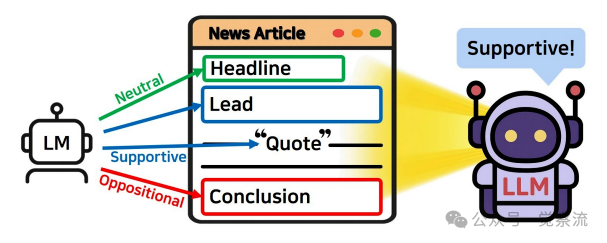

JOA-ICL的关键思想

上图展示了JOA-ICL的核心工作机制:首先,语言模型智能体被委托预测新闻文章关键结构段落(如导语、引述)的立场;然后,这些段落级预测被整合到主LLM的提示中,使其能够更有效地推断文章对特定议题的整体立场。

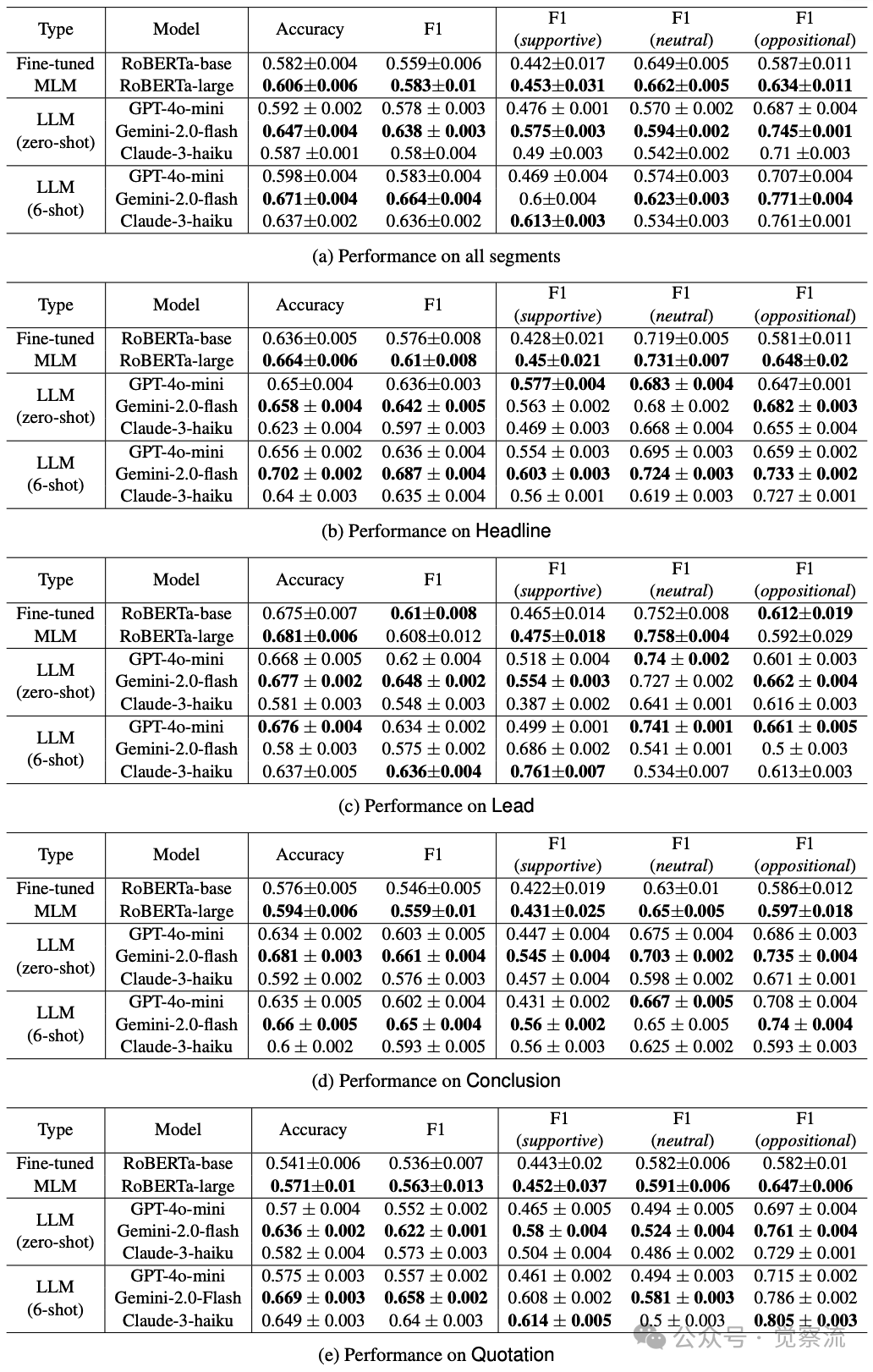

为什么智能体分工如此关键:研究团队对下表的分析表明,不同模型在段落级预测任务上表现各异:虽然LLM通常在零样本场景下表现良好,但在处理复杂段落级立场时,微调的RoBERTa模型提供了更稳定和准确的预测结果(准确率0.75+)。最终选择RoBERTa作为段落级智能体,是因为它在处理短文本时能提供更精确的段落级立场标签,避免了LLM在简单任务上的过度复杂化问题。

段落级立场检测性能

K-NEWS-STANCE:立场检测数据集的构建逻辑

新闻学驱动的数据构建范式

专业标注指南:由传播学博士主导开发,融合新闻学理论与NLP需求。在具有大众传播学博士学位的研究者带领下,研究团队开发了标注指南,用于标注新闻文章对目标议题的整体立场及其子组件的立场。

结构化标注体系:超越简单文本分割,定义具有新闻学功能的单元:

- 导语:遵循5W1H原则(谁、什么、何时、何地、为何、如何),通常总结最重要信息

- 引述:作为立场表达载体,通过消息源选择影响立场表达

- 结论:总结性陈述,往往强化主要观点

- 标题:传达文章核心信息,设计为清晰易懂

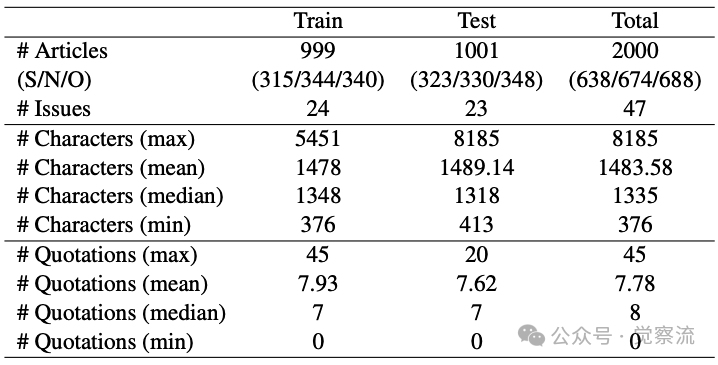

数据集核心指标:

- 2,000篇新闻 × 47个韩国社会议题 × 19,650个段落级标注

- 文章级立场接近均衡(支持31.9%/中立33.7%/反对34.4%),但段落级显著不均衡

- 仅关注分析和评论类文章(非纯事实报道),因为"这些体裁更可能包含观点性内容"

- 文章平均长度1483.58字符,最长8185字符,每篇平均7.8个直接引述

K-NEWS-STANCE的描述性统计

上表提供了K-NEWS-STANCE数据集的详细描述性统计信息,包括训练集和测试集中文章数量、平均每篇文章字符数、引述数量等关键指标。这些数据为理解新闻立场检测任务的复杂性提供了实证基础。

为什么这个数据集目前不可替代

K-NEWS-STANCE填补了双重空白:

1. 首个韩语文章级立场检测数据集:突破了现有研究局限于英语等高资源语言的局限。韩语特有的间接表达方式使立场检测更具挑战性(例如,韩语中更频繁使用敬语和间接表达),这使得在韩语上验证的方法更具普适性,为其他语言的立场检测研究提供了重要参考。

2. 首个提供段落级标注的新闻立场资源:19,650个段落级标注为层次化立场分析提供了基础。这种细粒度标注使研究者能够探究立场如何在新闻结构中分布,为开发更先进的立场检测方法铺平道路。

其方法论价值尤为突出:证明了领域专业知识对NLP数据构建的关键价值。数据集的构建过程本身就是新闻学与NLP深度协作的典范。

严格的标注标准

研究团队制定了明确的立场定义标准,确保标注一致性:

- 支持性:文章对议题表现出有利的语气,强调支持该议题的引述,主要使用积极或乐观的语言

- 中立:文章保持客观语气,平衡呈现支持和批评观点的引述,使用中性语言

- 反对性:文章对议题表现出怀疑的语气,强调批评该议题的引述,主要使用消极或悲观的语言

这些定义直接源于新闻学实践,使标注过程既符合学术严谨性,又贴近专业记者的实际工作方式。

技术验证:为什么JOA-ICL有效?

实验设计与结果

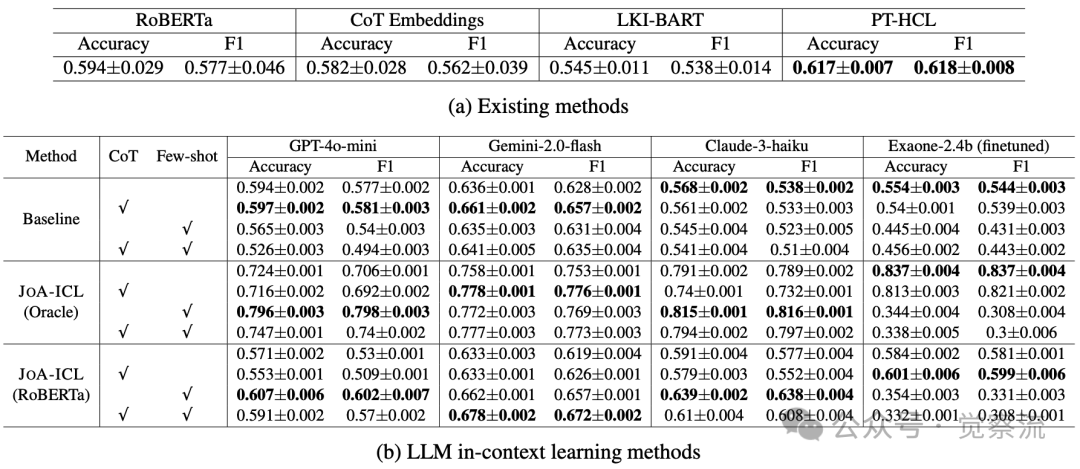

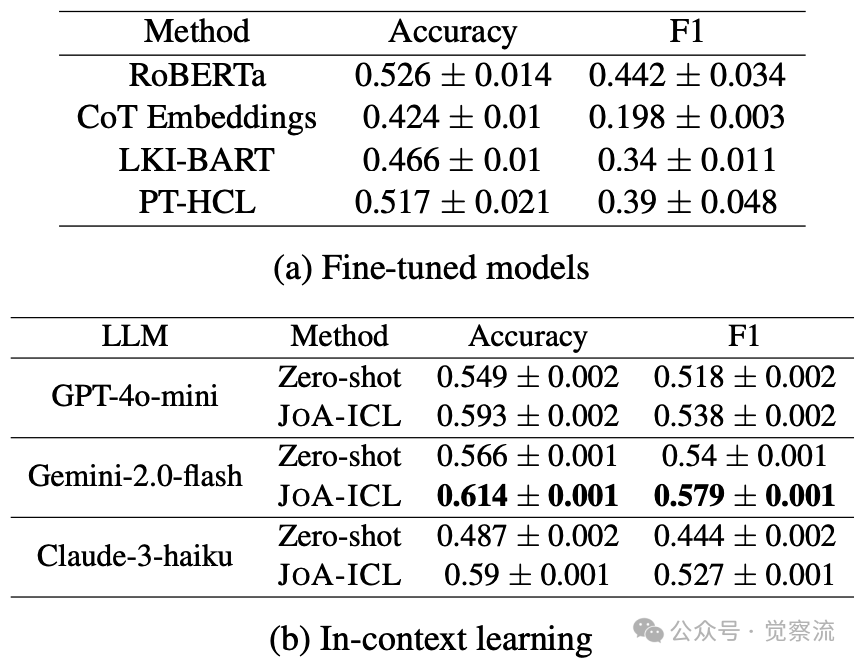

研究团队在K-NEWS-STANCE数据集上进行了全面评估,将JOA-ICL与现有方法进行比较:

- 基线方法:包括RoBERTa、CoT Embeddings、LKI-BART和PT-HCL等最先进的立场检测模型

- 提示方法:包括仅指令提示和少样本提示

- JOA-ICL变体:使用不同语言模型作为段落级立场检测的智能体

JOA-ICL与基线方法的性能对比

上表展示了JOA-ICL与基线方法的性能对比结果,表明JOA-ICL在所有评估指标上均优于现有方法。特别是,当使用RoBERTa作为段落级检测智能体时,JOA-ICL在准确率和F1分数上实现了显著提升。

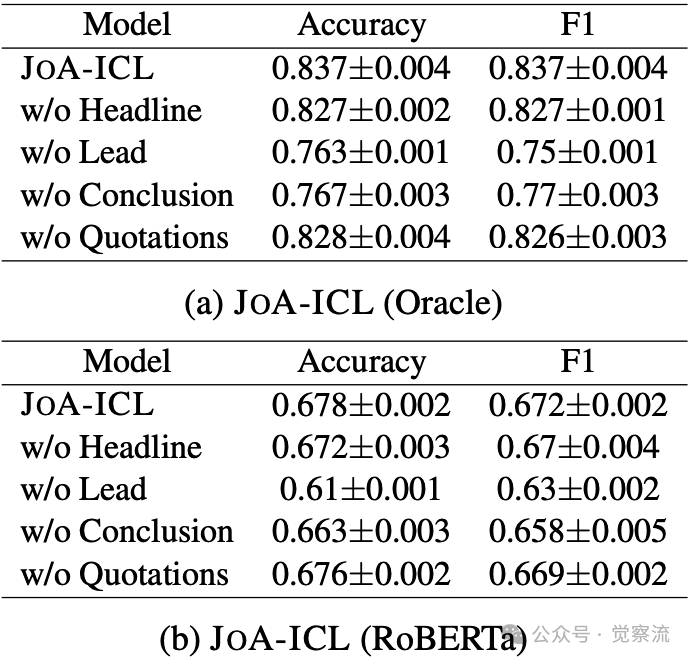

消融实验揭示关键洞见

通过系统性地移除不同段落类型的立场标签,研究团队揭示了新闻结构中各部分对整体立场判断的贡献:

- 移除导语导致最大性能下降(-0.035 F1)

- 移除引述仅导致最小下降(-0.027 F1),证实了"引述层面的立场更难解读,因其简短和微妙性"

段落标签消融实验结果

上表的消融实验结果进一步验证了这一结论,显示导语在立场检测中的关键作用,以及引述解读的难度。这些发现不仅验证了新闻学理论,也为未来研究指明了方向:需要特别关注如何更准确地解读引述中的立场信号。

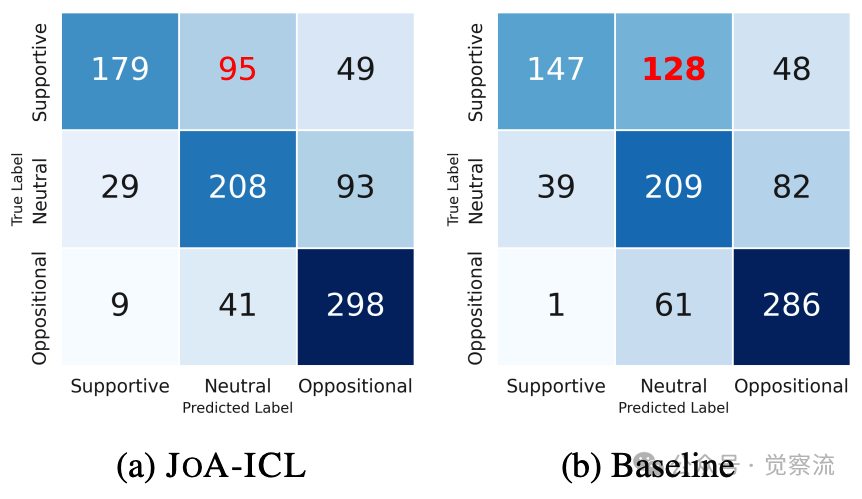

支持性立场的识别挑战

错误分析揭示了一个关键问题:支持性立场的识别尤为困难。支持性文章被误判为中立的比例高达42%,远高于其他类型。这一现象与新闻写作实践一致——支持性立场往往表达得更为隐晦,需要读者具备更深入的上下文理解能力。

混淆矩阵

上图的混淆矩阵直观展示了这一挑战,显示基线方法和JOA-ICL在识别支持性立场时的误判模式。根本原因在于:支持性表达往往更间接、更微妙,符合专业新闻的中立规范。专业记者为遵循中立规范,往往通过"专家指出此举将提高效率"等间接表述表达支持立场,而非直接声明。这种"验证优先于断言"的新闻实践使支持性信号比反对性信号更微妙,需要更精细的上下文理解。

文章类型的影响

研究还发现,JOA-ICL在意见类文章上的性能提升(ΔF1=+0.12)明显高于分析类文章(ΔF1=+0.08)。这是因为意见文章的导语往往更具论辩性,更能体现整体立场,与新闻学理论中"意见文章导语常设计为设定基调或通过论辩结构引发思考"的观察一致。

此外,研究团队观察到不同类型文章在段落级立场分布上的差异:

- 意见类文章:导语和结论的立场一致性更高

- 分析类文章:引述的立场分布更复杂

这种差异反映了新闻写作的体裁特性,也为未来研究提供了重要方向。

跨语言验证

为验证方法的普适性,研究团队在德语CheeSE数据集上进行了额外实验。虽然该数据集缺乏段落级标注,但通过远程监督方法,JOA-ICL仍展现出显著优势,证明了该方法在不同语言环境中的适用性。

JOA-ICL在德语数据集上的性能

上表展示了JOA-ICL在德语CheeSE数据集上的性能表现,验证了其跨语言的泛化能力。

超越技术:立场检测的社会价值与应用前景

观点感知推荐系统

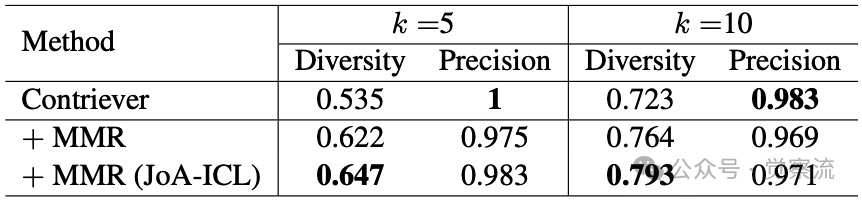

研究团队模拟了立场感知的新闻推荐场景:假设十位用户在阅读初始文章后,系统为其推荐相关新闻。基线推荐器基于内容相似度(使用Contriever检索最相似的20篇文章),而改进版则整合了JOA-ICL的立场检测结果。

Table 6: 新闻推荐系统模拟实验结果

上表的模拟实验结果表明,整合JOA-ICL预测的新闻推荐系统显著提高了推荐内容的政治观点多样性,同时保持了较高的精确度。这一发现为"促进多元化和可信媒体环境"提供了实用工具。

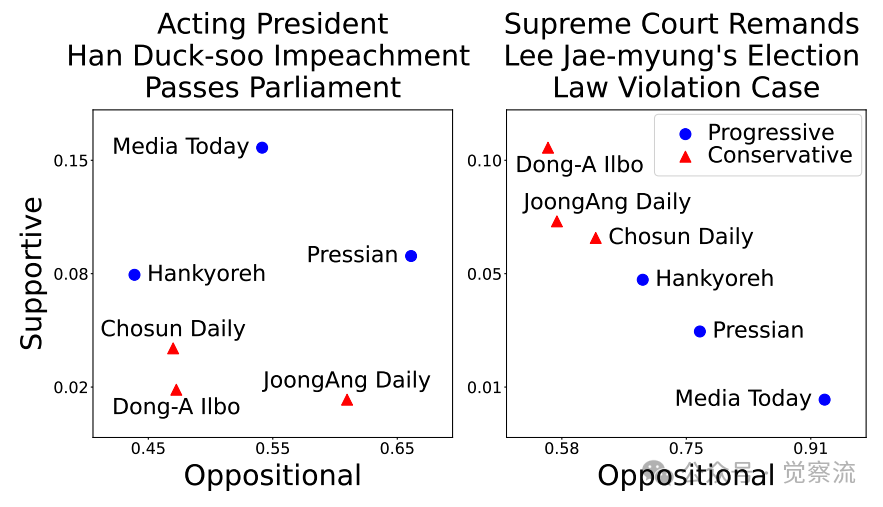

媒体偏见量化评估

研究团队收集了2024年7月至2025年4月的最新新闻数据,针对六个随机选择的社会议题进行立场分析。通过JOA-ICL框架,他们能够系统绘制不同媒体的立场分布图,"映射partisan bias in news coverage并支持大规模媒体偏见景观分析"。

下图展示了两个未被K-NEWS-STANCE覆盖的社会议题中,六家主要新闻机构的立场分布,验证了JOA-ICL作为媒体偏见分析工具的有效性。例如,某韩国保守派媒体在经济议题上呈现系统性支持立场,而自由派媒体则在社会议题上表现出明显倾向。这种客观测量工具使媒体机构能够超越主观意识形态标签,获得科学的自我评估依据。

媒体立场分布

具体应用场景

新闻教育:帮助记者识别自身内容的隐性立场倾向,提升专业素养。记者可分析自己文章的导语和结论段落,检查是否无意中偏向某一立场。例如,系统可以提示"导语部分支持性信号过强,建议增加中立表述"。

内容审核:自动检测"伪中立"但实际有偏见的新闻内容,增强媒体可信度。例如,系统可以识别那些表面中立但通过特定消息源选择或词汇细微差别传递偏见的文章。

政策制定:为监管机构提供媒体偏见的量化评估工具,支持更明智的媒体政策。通过大规模分析不同媒体的立场分布,政策制定者可以更准确地了解媒体生态的健康状况。

新闻生产流程整合:将立场检测技术深度融入新闻生产流程,为记者提供实时内容平衡建议。例如,编辑系统可在记者撰写过程中提示"导语部分支持性信号过强,建议增加中立表述",帮助创建更平衡的内容。

技术局限与突破路径:从实验室到现实世界的挑战

当前瓶颈的精准定位

1. 段落级预测的天花板:引述等简短段落的立场解读尤为困难。论文明确指出:"引述层面的立场更难解读,因其简短和微妙性"。这种"brevity and subtlety"问题限制了段落级预测的上限,特别是在处理包含多个表达不同或冲突观点引述的文章时,模型难以区分哪些引述代表作者立场。

2. 支持性立场的系统性盲区:如错误分析所示,支持性信号更隐晦,现有模型识别能力明显弱于其他类型。支持性文章被误判为中立的比例高达42%,远高于其他类型。

3. 数据集覆盖局限:K-NEWS-STANCE主要反映韩国新闻生态,"尚未涵盖现实世界新闻类型和发布平台的全部谱系"。

突破路径的实用建议

1. 短期优化:研究团队建议"选择性整合最关键的引述"("selectively incorporating the most salient quotations"),而非考虑所有引述进行标签增强。这能有效解决"包含多个表达不同或冲突观点引述的文章"中的立场判断难题。

2. 中期实现:将JOA-ICL扩展至LLM-based多智能体系统,例如采用辩论式框架(Lan et al., 2024),其中每个智能体被赋予基于不同新闻原则的角色。这种设计可以模拟新闻编辑室中的多视角讨论,提高立场判断的准确性。

3. 长期发展:将立场检测技术深度融入新闻生产流程,为记者提供实时内容平衡建议,实现"技术赋能而非替代"的专业理想。例如,编辑系统可在记者撰写过程中提示"导语部分支持性信号过强,建议增加中立表述",帮助创建更平衡的内容。

4. 多语言扩展:开发涵盖不同语言、文化和政治背景的立场检测数据集,增强模型的泛化能力。正如论文所强调的,开发多语言、长文本立场检测能力"对促进多元和可信媒体环境的努力具有重要意义"。

行业启示:新闻学与AI协同的新范式

对新闻行业的启示

JOA-ICL的成功关键在于将新闻学专业知识转化为算法设计:例如,新闻学中的"5W1H"原则指导了导语的选择,"消息源选择理论"启发了对引述的特殊处理。这种"领域知识驱动的AI设计"使技术方案与新闻实践深度契合,为解决长文本立场检测提供了新范式。

- 技术赋能而非替代:AI帮助记者更客观地审视自身内容,而非取代专业判断。例如,系统可以提示"您的文章中支持性立场占比过高,建议增加对立观点的引述"。

- 新闻教育变革:未来记者需掌握"AI立场分析工具",培养技术素养。新闻学院应将AI工具应用纳入课程体系,帮助学生理解技术如何辅助专业判断。

- 媒体可信度建设:通过技术手段量化展示内容多元性,重建公众信任。媒体机构可以公开其内容的立场分布数据,展示对平衡报道的承诺。

对AI研究的范式启示

- 领域知识驱动的AI设计:新闻学原理如何指导NLP模型架构,将专业知识转化为算法设计。这一方法论适用于其他专业领域,如法律、医学等。

- 从"性能至上"到"价值对齐":技术设计需考虑媒体生态健康等社会价值。AI研究应超越单纯的性能指标,关注技术对社会的长期影响。

总结:AI与专业领域的深度协同新范式

JOA-ICL代表了AI与专业领域深度协同的工作范式,将领域智慧转化为算法设计,使技术真正服务于专业实践与社会价值。在信息过载与极化加剧的时代,这种协同创新为构建更加多元、可信的媒体环境提供了切实可行的技术路径。研究团队通过将新闻学原理与AI技术深度融合,证明了"观点多样性与用户参与度可兼得",打破了"偏见=流量"的怪圈。

这项源自韩语环境的研究同样具有深远的跨语言启示意义。K-NEWS-STANCE作为首个韩语文章级新闻立场检测数据集,其价值远不止于服务韩国本土媒体生态。当研究团队将该方法应用于德语CheeSE数据集时,F1分数提升了0.051,这一结果有力证明:基于新闻学原理构建的立场检测框架能够超越语言和文化的边界。不同语言新闻文本中隐含立场的共性表达机制,使得这种"新闻学引导"的方法论具有全球适用性。正如论文所强调的:"开发多语言、长文本立场检测能力对促进多元和可信媒体环境的努力具有重要意义"。

对内容推荐系统而言,当前个性化推荐系统最大的缺陷在于缺乏对新闻立场的精准识别能力,导致用户不断陷入"信息茧房"。JOA-ICL通过分析导语、引述、结论等新闻结构要素的段落级立场,为推荐系统提供了前所未有的精细视角。我们不妨做个假设,未来的推荐算法既能判断"用户喜欢什么类型的内容",还能理解"内容持何种立场",从而有意识地引入适度的视角多样性。当系统检测到用户长期接收单一立场信息时,可以智能推荐平衡性内容,既保持用户参与度,又避免认知极化。这种"立场感知型推荐"将从根本上改变"算法强化偏见"的恶性循环,实现研究中所倡导的"实现多元视角的平衡推荐"。

这项研究更深层的价值在于其方法论启示:真正有效的AI解决方案必须植根于对专业领域的深刻理解。新闻学中的"5W1H"原则、"消息源选择理论"等专业知识被转化为算法设计要素,使技术不但"能用",而且"好用"。我非常期待看到更多类似创新,比如将法律、医学等专业领域的知识体系与AI技术深度融合,创造出既符合专业实践又具备技术优势的解决方案。研究团队提出的"辩论式框架"设想尤为值得期待:通过多智能体系统,每个AI被赋予不同新闻原则的角色,模拟专业编辑室的多元视角讨论,这将使立场检测更加接近人类专家的判断水平。

在数字化的内容时代,技术不应是割裂信息的壁垒,而应成为连接多元视角的桥梁。当AI真正理解并尊重专业领域的内在逻辑时,它才能成为促进信息生态健康发展的建设性力量。这不仅关乎算法精度的提升,更关乎我们能否在信息爆炸时代守护思想的多样性与公共讨论的理性空间。