Hello folks,我是 Luga,今天我们来聊一下人工智能应用场景 - 构建大模型应用架构技术框架:Middleware。

在现代分布式系统的世界里,真正决定系统稳定性与智能化程度的,并非那些看得见的核心模块,而往往是藏在背后的“中间层”——Middleware(中间件)。作为一位无声的指挥者,其掌控着数据流转的节奏、请求调度的路径,以及智能决策的触发逻辑。

无论是 Traefik Middleware 在云原生流量网格中扮演的“请求调度员”,还是 Agent Middleware 在智能体框架中充当的“思维调控器”,两者都在完成同一个使命:让复杂系统保持有序、灵活与可控。

本文将以架构的视角,带你穿透 Middleware 背后的设计哲学,剖析 Traefik Middleware 与 Agent Middleware 的共性逻辑与演进趋势。我们将看到,中间件不再只是支撑层,而正在成为分布式系统的控制中枢——在一个由服务、事件与智能体组成的世界里,它重新定义了“控制”的边界,也重新定义了“智能”的含义。

一、Middleware 的本质:从通信治理到行为调控

众所周知,过去,在软件架构的演进历程中,中间件(Middleware)的概念一直在发生结构性重塑。过去,Middleware 被宏观地定义为连接应用层与操作系统或数据库的“粘合剂”。然而,随着系统向分布式、云原生以及自主智能方向发展,这层“胶”已蜕变为具备流程拦截、动态增强和策略治理能力的架构控制中枢。

1. 传统 Middleware 的定位:连接与粘合

在传统的 Web Server 或应用服务器架构中,Middleware 主要关注请求的预处理和后处理,实现基本的功能连接。

相对来说,传统 Middleware 的架构职能主要体现在“反向代理”、“缓存”以及“基础认证”等,其主要作用是为上层业务提供一个抽象且统一的执行环境。

因此,其架构特征表现为: 职能相对固定,流程线性较强。

2. 云原生治理:Traefik Middleware 的流量控制流重塑

而在现代云原生和服务网格(Service Mesh)架构中,以 Traefik 为代表的 API Gateway 或 Ingress Controller 中引入的 Middleware,承担了流量治理的核心控制权。

因此,相对于传统的 Middleware 而言, 作为微服务通信的逻辑控制点,实现了流量治理的“最后一公里”。

在 Middleware 在 L4 / L7(应用层) 深度介入请求流。负责身份认证(Authentication)、访问控制、动态路由以及安全策略。将请求从简单的数据包,转化为可编程的逻辑单元,确保流量在进入后端服务前已满足所有治理策略。

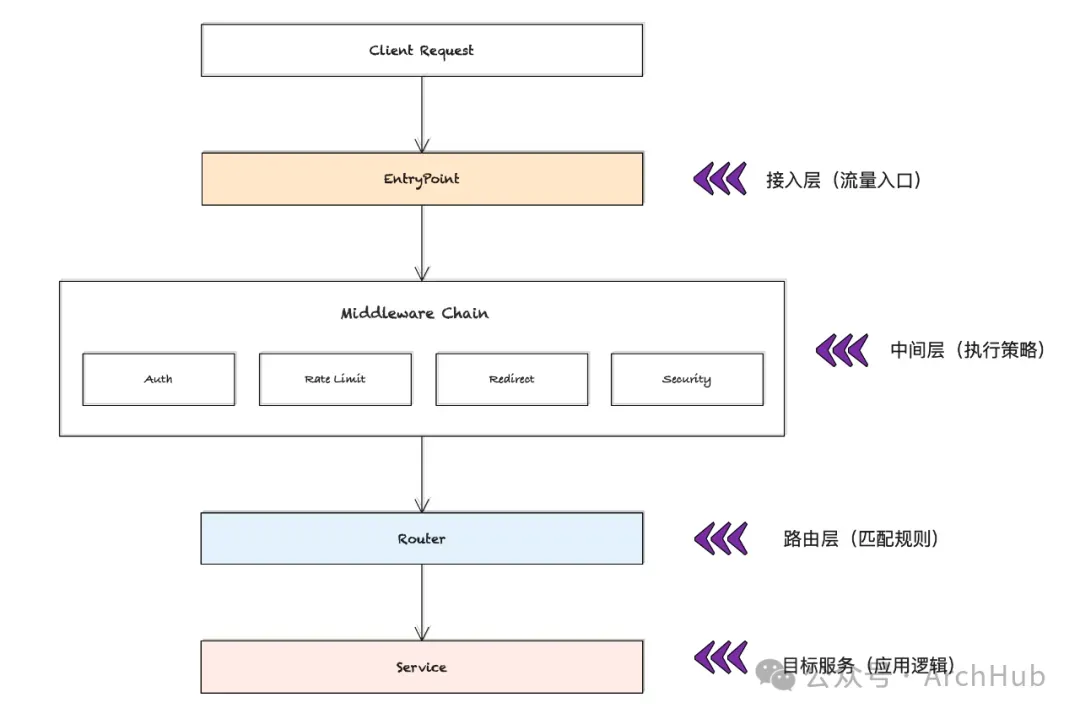

在 Traefik 的架构中,Middleware 位于路由器与服务(Service)之间,承担了“流量调度与策略执行”的角色。其逻辑可抽象为如下架构层:

而在“流量治理”层面,传统反向代理(如 Nginx)往往以“静态配置”为主导,而 Traefik 以云原生 Kubernetes 原生 API + 控制平面同步 的方式实现了“动态化流量治理”,具体可参考如下:

复制上层 Router 可自由组合中间件,具体可参考如下:

复制最终,以“[Request] → [Router] → [Middleware Chain] → [auth] → [rate-limit] → [header] → [Service]” 模式完成流量的动态治理逻辑。每一个中间件既独立又有序,就像神经元信号一样逐层传递与加工。这也正是 Traefik Middleware 的核心价值:控制逻辑的可编排性。

3. 智能体控制:Agent Middleware 的决策意识中枢

在 Agent(智能体)架构中,Middleware 进一步演化,其控制对象从数据流转向了智能决策流(Cognitive Flow)。

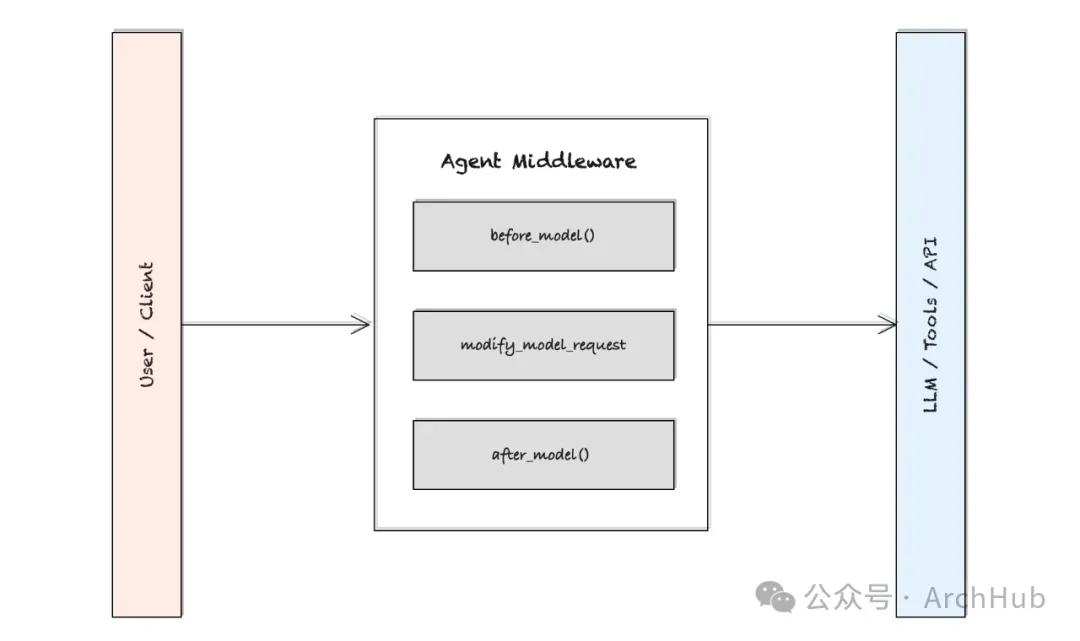

作为智能体的“思维环节控制器”或“意识中枢”, Middleware 为 Agent 的 Observe-Decide-Act 循环提供支撑,负责在模型调用前(before_model)和后(after_model)插入控制逻辑。

其核心流程主要体现在如下:

- 进入拦截: 动态修改 Prompt、调整工具集、或加载外部上下文,确保 LLM 在最佳状态下决策。

- 退出拦截: 对 LLM 的原始决策结果进行格式校验、安全过滤或审计记录,保证行动的可靠性(Reliability)和可审计性(Auditability)。

进一步来讲,Agent Middleware 作为智能系统的“控制中枢”,主要承担三类功能,具体可参考如下:

(1) 状态协调(State Coordination):维持上下文与记忆的一致性

在多轮交互和复杂任务中,维持系统状态的一致性与连贯性是 Agent 成功的关键。Middleware 充当状态管理器的角色。负责生命周期管理,确保 Agent 在每次决策时都能访问到准确、完整的上下文(Context)和历史记忆(Memory)。

这里面主要涉及如下机制:

- 记忆注入钩子: 利用 Middleware.before_model 钩子,根据当前对话的 Session ID 和意图,从外部向量存储或传统数据库中检索相关信息(如历史对话摘要、用户画像或 RAG 证据)。

- 状态更新钩子: 利用 Middleware.after_model 钩子,将 LLM 的最新决策、工具执行结果或当前对话摘要写入长期记忆。

(2) 任务编排(Task Orchestration):动态的行动流管理

Middleware 负责将 LLM 的语义输出转化为可执行的、动态调整的系统行动流。然后根据 LLM 输出的行动标签(Action Tag)或语义意图,动态决定执行路径,实现模块间的协作与路由。

此处涉及以下:

- 意图路由: 在 after_model 钩子中,Middleware 校验 LLM 的输出是否包含有效的工具调用指令。如果包含,则将控制流路由到外部工具执行器。

- 多 Agent 协作: Middleware 可作为中心调度器,根据语义意图(例如,“用户需要数据库操作”),将当前任务委派(Delegate)给一个更专业的子 Agent(例如,一个专门负责 SQL 查询的 Agent)。

(3) 语义审查与策略执行(Semantic Governance):确保可控与合规

这是 Middleware 最重要的治理职能,保证了 Agent 行为的可信赖性和合规性。尤其是在关键的推理和行动节点插入审查过滤器(Guardrails),对 LLM 的输入和输出进行策略级的干预和修正。

此处主要包含如下:

- 安全审查(Prompt/Output Filtering): 在 before_model 拦截恶意或不当的输入(Prompt Injection);在 after_model 拦截 LLM 输出的有害内容、偏见或私密信息。

- 偏见修正与对齐: Middleware 可以动态插入优化提示词或后处理逻辑来修正 LLM 的潜在偏见,使其输出更符合预期的伦理和商业价值。

二、从架构视角看 Middleware 的演进逻辑

在现代软件系统中,Middleware 的角色正从“辅助逻辑组件”进化为“系统控制平面(Control Plane)”的核心支撑层。这种演进,标志着架构重心从单点逻辑增强走向全局智能调控。

其路径可划分为三个阶段:控制点(Control Point) → 控制链(Control Chain) → 控制面(Control Plane)。

1. 控制点(Control Point):单节点逻辑控制

在早期的单体架构与传统 Web 服务模型中,中间件只是一个逻辑插入点:更多是为了在应用请求流程中注入一段辅助逻辑。这种架构有几个显著特征:

- 中间件与应用运行在同一进程内;

- 逻辑控制局限于单节点范围;

- 控制粒度较粗,无法跨请求或跨节点共享状态。

例如,在 Spring Boot 或 Express.js 框架中,开发者可通过 @Filter 或 app.use() 插入逻辑,实现例如身份校验、跨域控制(CORS)等基础功能。

这些“控制点”式中间件虽然简单,却奠定了系统可扩展性的雏形。让开发者首次能在不修改主逻辑的前提下,以解耦的方式介入系统行为。但随着服务数量和交互复杂度的上升,这种“单节点控制”很快暴露出各种各样的瓶颈。

2. 控制链(Control Chain):多节点协同决策

进入云原生时代后,系统形态由单体转向分布式微服务。此时,中间件的职责从单一节点扩展为跨节点协同治理,形成了“控制链(Control Chain)”这一中间层逻辑体系。

在该模型下,Middleware 不再是某个节点上的附属逻辑,而是服务间通信路径的一部分。这使得控制逻辑具备了以下新特征:

(1) 多层协同(Multi-layer Orchestration)

不同的中间件模块按链式组合,共同形成请求治理路径。例如,在 Traefik 架构中,一个 HTTP 请求可能依次经过鉴权、限流、重定向、安全策略四个逻辑模块。

(2) 分布式一致性(Distributed Consistency)

中间件链条可在多个节点上同步配置,通过声明式配置(YAML / CRD)实现集群级治理一致性。

(3) 可观测与可组合(Observable & Composable)

每个中间件的执行结果可被追踪、可被替换、可被动态组合,为服务网格(Service Mesh)的控制面打下技术基础。

这一阶段的关键变化在于:Middleware 不再仅是逻辑点,而成为了系统流量治理的“链式中枢”,从“执行单元”上升为“协调单元”,实现了从局部控制到系统级治理的跃迁。

3. 控制面(Control Plane):智能调控与自治

当系统进一步演化到 智能体(Agent)架构阶段,Middleware 的职责再次被重新定义。

在这一代系统中,逻辑控制的对象已不再是“请求流(Request Flow)”,而是“推理流(Reasoning Flow)”与“认知状态(Cognitive State)”。这时的中间件从“控制链”升级为“控制面(Control Plane)”——具备动态感知、上下文关联与自适应决策能力。

在这种架构下,Middleware 不仅拦截行为,更参与决策,能在模型调用前后进行智能干预:

- before_model:在模型推理前,注入上下文或判断是否跳转逻辑节点;

- modify_model_request:动态调整模型参数、Prompt、工具列表;

- after_model:在推理后更新系统状态、反馈结果、触发新循环。

例如,在一个多工具 Agent 中,Middleware 可以根据上下文自动切换推理策略:若用户提问与外部知识库相关,则优先调用 RAG 检索;若是计算型问题,则转向 Code Interpreter;若为多轮推理任务,则维护上下文记忆以指导下一步行为。

这种“智能控制面”的出现,使得 Middleware 的角色由静态逻辑控制转向动态行为编排,从而实现以下不能能力的跃迁,例如控制方式、逻辑边界以及架构地位等等。

也就是说,此阶段的 Middleware 架构演进是一个从静态过滤器(控制点)、到分布式策略执行器(控制链),最终蜕变为智能流程调控中枢(控制面)的过程。在 Agent 架构中,Middleware 成为实现 智能体自治性(Autonomy)和可信赖治理(Trustworthy Governance)的核心架构逻辑。

因此,从某种意义上而言,Middleware 的架构本质——可以认为是一种“可编程的流程管道”。

无论是 Traefik 的流量治理还是 Agent 的思维控制,现代 Middleware 都体现了同一核心架构本质:

Middleware 是构建可编程、可插拔的执行管道的架构模式。它允许架构师在不修改核心执行引擎(Traefik 路由核心或 LLM 推理核心)的前提下,对系统的流程(Flow)进行精细化的拦截、增强、审计和策略治理。这种模式是实现现代分布式、高自治化系统弹性、安全和可观测性的关键。