大家好,我是写代码的中年人!今天我们结合代码从零实现一个简化版 GPT 模型。

近年来,大语言模型席卷了人工智能领域,从 ChatGPT 到 LLaMA,它们以惊人的语言理解和生成能力改变了我们与机器交互的方式。

其中,GPT系列模型因其强大的生成能力和灵活性,成为了研究和应用的焦点。本文将带你从零开始,揭开 GPT 模型的“魔法”面纱,通过理论讲解和代码示例,逐步实现一个简化版的GPT 模型。

01、从零实现简化版 GPT 模型的意义

近几年,大模型火遍全球,成为推动人工智能发展的核心力量。我们每天都在使用这些模型,却常常会好奇:

GPT 模型到底是怎么“理解”语言的?

分词、注意力、Transformer 这些名词具体意味着什么?

如果不用现成的 HuggingFace Transformers 库,能否自己实现一个“微缩版 GPT”?

答案是:可以!

本文的目标是带你揭开 GPT 的魔法,从数据处理到模型搭建,再到训练与文本生成,完整走一遍。虽然我们的模型规模远远比不上真正的 GPT-2,但核心思想是一致的。只要你掌握了这里的思路,就能理解大模型的“秘密”。

02、GPT 模型的核心组件与结构

在动手实现 GPT 模型之前,我们先快速了解其核心结构,其所有核心结构我们在前面已经讲过:

分词器(Tokenizer):

GPT 将文本切分为子词单元(subword),以平衡词表大小和语义表达能力。常用算法为 BPE(Byte Pair Encoding),如 GPT-2 和 GPT-3 使用的基于 BPE 的分词器。本次我们使用SentencePiece。

嵌入层(Embedding):

将离散的 token id 转换为连续的向量表示。加入可学习的位置编码(Learned Positional Encoding),以捕捉 token 在序列中的位置信息。

多头自注意力(Multi-Head Self Attention):

GPT 的核心机制,通过计算 Query、Key、Value 捕捉 token 之间的依赖关系。使用 masked self-attention,确保预测下一个 token 时只关注之前的上下文。

前馈层(Feed Forward Network):

注意力层后的非线性变换,增强模型的表达能力。通常由两层全连接网络组成,中间加入激活函数(如 ReLU 或 GELU)。

Transformer Block:

由多头自注意力层、前馈层、残差连接和 LayerNorm 组成。残差连接缓解梯度消失问题,LayerNorm 稳定训练过程。通过堆叠多个 Transformer Block 构建深层网络结构。

输出层:

将隐状态通过线性变换和 softmax 函数映射到词表大小的概率分布,预测下一个 token。常结合 top-k 或 top-p 采样策略处理大规模词表。

训练目标:

GPT 采用自回归语言建模,目标是预测下一个 token。使用交叉熵损失函数,优化器通常为 Adam 或其变种。

03、代码实现及训练过程

数据准备

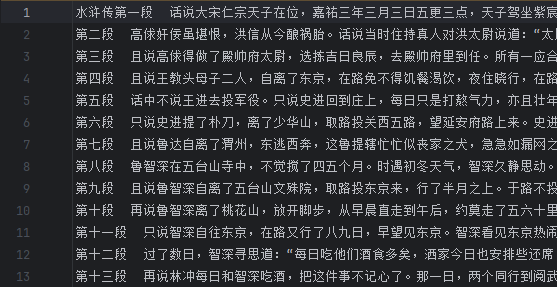

我们本次使用完整的《水浒传》数据,一个章节一行,保存为: raw_shuihu.txt。如下图:

清洗数据

清洗《水浒传》原始文本,生成适合训练的纯净语料,自动按中文标点(。!?)切分成句子,每句一行,保存为:shuihu.txt。(此处只做最容易的切割)

复制复制训练分词器

此处使用SentencePiece分词方法,SentencePiece 是一种开源的子词分词工具,由 Google 研发。它的主要特点是语言无关和可逆性,能将任何语言的文本序列无损地转换成子词序列。

复制复制训练简化版 GPT 模型(使用绝对位置编码)

此处我们使用绝对位置编码进行训练,模型参数为8M,在RTX4090 上进行训练,平均占用显存1G内,训练时间:45分钟左右。

复制复制训练简化版 GPT 模型(使用旋转位置编码RoPE)

此处我们使用旋转位置编码进行训练,模型参数为8M,在RTX4090 上进行训练,平均占用显存1G内,训练时间:45分钟左右。

复制复制使用训练的模型进行推理(绝对位置编码)

我们使用训练好的模型gpt_shuihu.pth进行推理测试。

复制复制使用训练的模型进行推理(旋转位置编码RoPE)

我们使用训练好的模型gpt_shuihu_RoPE.pth进行推理测试。

复制复制代码已放在GitHub:

https://github.com/ColinAIAPP/MoiraiLM

结束语

经过训练后,我们对这个小型类 GPT 模型进行了推理测试。结果显示,模型往往会输出一些“胡言乱语”式的文本(预测下一个token),看起来并没有连贯的语义。这种现象背后有几个主要原因:

模型规模过小

我们的实验模型只有很小的参数,而真实的模型起步就是上亿参数,ChatGPT、GPT-4 更是数千亿参数量级。过小的模型容量限制了它对语言规律的表达能力。

训练数据有限

我们仅使用了《水浒传》这一部作品作为训练语料,而现代大模型的训练数据规模往往是万亿级别 token,涵盖多领域、多语言。数据多样性不足,使得模型无法学到更广泛的语言知识。

训练时间不足

在有限硬件和时间下,我们只进行了少量 epoch 的训练。这种“浅尝辄止”的训练无法让模型充分收敛,也难以形成较强的生成能力。

因此,这个实验模型只能算是 原理性验证 ——它向我们展示了 GPT 模型“预测下一个词”的核心工作方式,却无法产生高质量的文本。本次实验主要是 测试预训练,验证模型框架和训练流程的可行性。

在下一步,我们计划在 更大的数据集 上进行训练,并尝试增加模型的深度和宽度,提升参数规模。同时,将引入 监督微调(Supervised Fine-Tuning) 和 RLHF(Reinforcement Learning with Human Feedback) 等训练策略,以进一步提升模型在生成文本时的质量、连贯性和实用性。在这些改进下,模型的表现将更加接近我们熟悉的大语言模型,实现更高水平的文本生成能力。