编辑丨%

想象一台计算机,它的芯片不是硅做的,而是柔软、多孔、能降解。甚至,它会「生长」。

这是一项颇具科幻色彩的研究:俄亥俄州立大学( Ohio State University)等的团队利用香菇的菌丝网络,制造出能记忆电信号的生物忆阻器 (bio-memristor)。在 ±5 伏电压刺激下,它能实现稳定的「开关」切换;即使在 5850 Hz 的高频条件下,仍保持 90% 以上的记忆准确率。

换句话说,研究者让蘑菇的生命结构承担了电子元件的职能。

这项研究以「Sustainable memristors from shiitake mycelium for high-frequency bioelectronics」为题,发布在《PLOS One》。

论文链接:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0328965

菌丝电路网络

菌丝体(mycelium)是蘑菇的「地下世界」:一根根细丝在腐木与泥土间交织成密集的导管系统,负责传递水分与养分。研究团队发现这种天然网络在干燥后仍保留导电多糖与几丁质(chitin)结构,能够形成天然的「电荷通道」。

在微观层面,菌丝细胞壁中含有氮-乙酰葡糖胺和多肽链,会在电场作用下发生离子迁移与氧化还原反应。 当电流通过时,导电路径逐步形成,阻值降低;当电流停止,部分路径断裂,阻值上升。这种「可逆的电阻变化」正是忆阻效应的核心。

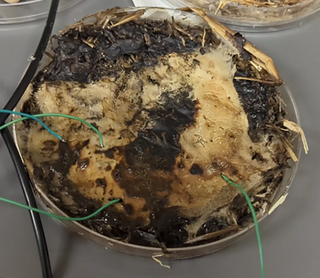

图 1:带有探针点的真菌样本。

研究人员将香菇菌丝培养成连续薄膜,烘干后在其两侧镀上银电极。结果显示,该有机薄膜厚度约 150 微米,能在常温空气中稳定工作,阻值变化覆盖 10⁵ 数量级。即使经过 10⁴ 次电压循环,信号仍无明显衰减——与多种无机忆阻材料相当。

让材料记住电流

忆阻器 (memristor) 是一种能「记住」电流历史的元件。其电阻随电流强度和方向而变化,并在断电后保持这种状态。这种行为与神经突触的「强化-衰退」特性极为相似,因此被视为神经形态计算的理想硬件。

而在此次实验中,香菇菌丝器件不仅能做简单的 ON-OFF 切换,还呈现出类突触学习现象:当连续电脉冲输入时,导电路径逐步固定,下一次响应更快,表现出「短时记忆 → 长期记忆」的转换。在电压 ±5 V、频率 5850 Hz 下,设备切换准确率超过 90%。

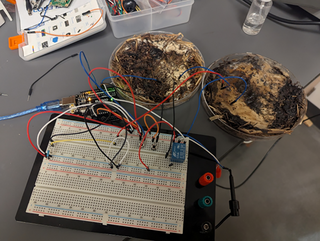

图 2:有线样品。

这种样品的培育过程也更简单——毕竟与需要精挑细选的商用香菇不一样,它的制造条件极其温和:无需真空、高温或复杂掺杂,只需在室温下培养菌丝 7 天、干燥、加电极即可。

团队发现,随着电压频率的增加,性能会下降。但这也好办,可以通过将更多蘑菇连接到电路来修复。团队称,这种「长出来的芯片」能大幅减少碳排放与材料浪费。

奇巧的材料实验

我们可以想象一种「活体计算机」:既能感知环境,又能在结构中存储信息。这不仅有助于发展低功耗人工神经网络,也为生态可持续计算提供了全新方向。

培养真菌的过程不需要大型设施或稀有矿物。该过程可以扩展以发展大型系统,这些系统可以编程和保存以低成本长期使用。