最近,我看了很多遍 Cursor 首席设计师 Ryo Lu 的访谈。Ryo 曾是 Notion 的首席设计师,今年跳槽到了 Cursor。

Ryo 不是那种传统意义上只关注界面设计的设计师,尤其是加入 Cursor 之后,他已经开始通过 Vibe Coding 写代码,参与产品原型的开发。

我觉得这才是新一代设计师、产品经理该有的样子。

这期访谈里面有很多值得反复讨论的细节,Ryo 他的视角讨论了 Cursor 是什么,AI 产的设计原则,新一代创作者的设计方式等话题。我们团队做了精编翻译。

#01 多种形态下的 Cursor 体验

主持人:我今年早些时候看到你发的一条推文,你提到了一些在 AI 时代设计工具的建议。其中有一句是要以系统思维为主,而不是只关注单个功能。

所以我们先退一步,从更底层的原则层面聊聊,你是怎么一步步把 Cursor 背后的概念和思维模型简化下来的?

Ryo Lu:我的一般思路是,要完全理解整个系统。我想尽可能多地了解每部分的信息,不管是来自外部,比如用户、Bug 报告、反馈,还是来自内部团队,当然也包括代码里实际是怎么实现的。

然后尽可能想出更好的做事方式,比如把事情简化,当然这不是说把某些东西简单删除,而是把它们统一起来。也就是说,用户原本做的那些事、用的那些功能都还在,但我们把它们重新组织起来,让它们变得更简单一些。

比如说,原来是五个概念,现在只用一个。就好像是在给同一个东西做分层。对大多数用户来说,他们用 Cursor 的默认 Agent 模式就够了,什么都不用改,理想状态下就应该能直接用。

但我们其实是想服务所有人,既包括那些很资深、想要手动控制一切的工程师,也包括那种更注重感觉的用户,他们喜欢让 Agent 全权处理;当然还有介于两者之间的各种配置、用法、行为模式。

我们希望每个人都能根据自己的需求和习惯,找到到最适合自己的用法。

当然有时候我们也会判断错,这时候我们要设计一些机制,让用户可以自己慢慢往一边或另一边调整。不能一刀切,比如直接把 Agent 设为默认,让所有人都只能用这个,然后不留后路,把其它东西都删了。

否则用户就会懵了,我原来用的那个功能去哪儿了?怎么一下子过渡到新系统了?这样用户完全找不到连续性,也不知道怎么从现在走到下一个阶段。

我们不是要把五个独立的小东西变成一个圈,变成只有这一个,而是我其实还是有办法做那五个不同的事情,只不过是用一种新的、更统一的方式来做。这其实就跟现实生活中的很多事情变化差不多。

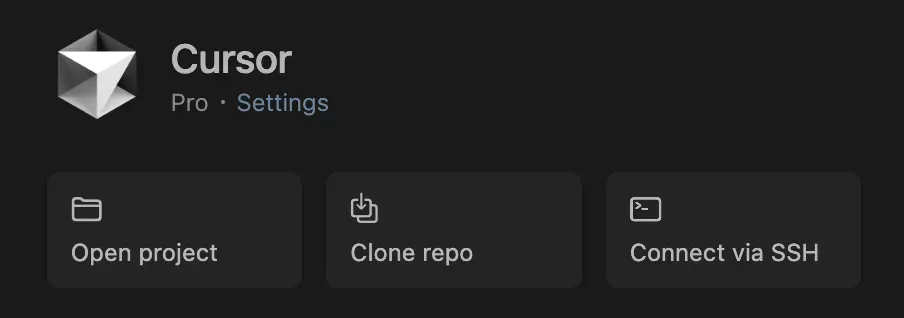

但我可以说说现在的情况。现在每个进 Cursor 的用户,看到的都是三个按钮,但很多人其实不知道这些按钮是什么意思。

比如有 Open project,需要先在我们的文件系统里建个包含代码的文件夹;还有 Clone repo,可很多人会懵,什么是 repo?还有 Connect via SSH 这样的选项,那 SSH 又是什么?

其实编程圈以外的人几乎没人懂这些概念。其实不光是工具本身,整个做软件这件事,围绕软件开发的那些角色,比如设计师、产品经理、数据相关的人,大家最终做的其实就是影响最后写出来的代码。

我们其实都在参与这个代码怎么写出来的游戏。软件开发中,什么东西该做成什么样,怎么做?一旦 AI 能帮我们把这些东西转化为代码,这就变成了协作,是人与 AI 的配合,是团队的事情。

不是 AI 替代了创作者,而是 AI 覆盖掉他们不擅长的那部分,甚至让大家能力大幅提升。比如本来能力一般的工程师能变成 10x 工程师,10x 工程师能变成 1000x,设计师也能像十个工程师一样做事情。

人们可能一开始只是随便 Vibe Coding,后来好奇这到底是啥,于是就开始学,比如 React、Next.js、Tailwind CSS,然后能做的东西越来越多,作品也越来越好。

我不希望工具变成给设计师用的 Cursor,或者给产品经理用的 Cursor,我只想让 Cursor 还是那个 Cursor,只是 Agent 的体验可能会因人而异。

主持人:那我们再多聊一点,因为到现在,打开 Cursor 还是感觉像个 IDE,你们也确实利用了这种熟悉感。

但现在产品其实被两股力量拉扯着,一边是新兴的 Vibe Coding 和那些根本不知道 IDE 应该是什么样的人,另一边则是越来越强的 Agent 世界,越来越多的事情可以并行处理,未来软件创作可能更多是把人放在关键节点参与,而不是全程写代码。

你能聊聊,怎么平衡这种 IDE 的熟悉感和保持一个可以无限扩展的系统?比如说,未来的 Cursor for X 其实就还是 Cursor,用户可以在电脑上干任何事。

Ryo Lu:对,IDE 只是 Cursor 的一种形态。我们一开始选择这个形态,不是我定的,其实大家选的是 VS Code,因为它是最流行的代码编辑器,程序员都知道它。然后我把最新的 AI 能力深度融合进去,出一些全新工具,能很契合这种工作流。

从一开始手动写代码,到代码自动补全,再到可以编辑局部代码,到现在可以针对整个文件、整个代码库提问,现在的 Agent 已经能主动做事了,比如发起两次调用、自动修改、自己搜索等等。

有的操作可以在一个线程里做,有的能同时在前台开三个线程,这就像我们的 Tab 功能。再到后来,后台 Agent 一下能做十件事,甚至是并行、串行地同时进行,这其实也是一个逐步演进的过程。

但 Cursor 到今天其实早就不限于 IDE 了。我们上线了 Slack 集成,有网页版 Agent,还能在手机和各种浏览器上用。你可以感受到,这其实只是同一个东西的不同形态。

不同的人、甚至在同一个工作流的不同阶段,可能会喜欢用不同的形态。比如程序员最喜欢手动输入,觉得那才有掌控感,其实每个人的需求和习惯都不一样。

有的人甚至不会用 IDE 版的 Cursor,只用网页,甚至都不碰代码,只是在高层做一些规划,比如看板,但本质上还是在用 Cursor,还是同一个东西。

有时候我们打开电脑,打开 Cursor,所有东西都还在。我可以一键切换不同分支,合并、尝试不同方案,可以随时随地开始一个东西,途中随时切换设备,最后在电脑上收尾。其实一切都取决于我是谁、我正在做什么。

#02 多 Agent 管理背后的思考

主持人:我很想聊聊你自己具体的工作方式,但在此之前,我得先问问你对于软件创作未来的看法。

你刚刚描述的现实是,你可能完全看不到代码,可以随时随地用 Cursor,有无数个 Agent 同时帮你做事。你肯定比大多数人都想得多。那你现在脑子里都在思考些什么?

Ryo Lu:要实现这些,得先解决一些非常难的、很深层的 AI 技术难题。可能是建模相关,也可能是把整个系统做得更好来支撑这些场景。

然后如果 Cursor 对每个人、每种需求来说都是不一样的,那它到底算什么?

我们还是得回到系统层面去想,有哪些核心步骤是永远不会变的,可以支撑所有这些可能性?人们会喜欢哪种形态?我该给大家,或者给某些群体什么样的默认选项?我们到底最关心哪些用户,最先从哪里切入?

有了这些思路,才能看清事情会往哪里发展。

主持人:那在你把产品推进到多 Agent 并行和多列表这种方向时,有没有遇到什么具体的设计难题,是你花了很多时间去琢磨的?能不能聊聊这个过程?

Ryo Lu:我这个月基本都在想这个问题:怎么启动多个 Agent 并且管理它们,怎么看到每个 Agent 在干嘛,等它们做完了之后要怎么处理它们的成果,怎么规划好流程。

大多数人还是喜欢一次只做一件事,但也有些人会想提前把很多事情都规划好。有的任务是顺序执行的,互相有依赖;有些任务可以并行,比如有十个 bug 想修复,就全都交给 Agent 一起搞,看看结果。

整个流程其实是:有些任务被提前规划好,有些正在执行,有些可能不是我们在做,而是 Agent 在做,但我们要负责任;等 Agent 做完了,得检查这些改动,要决定哪些部分要保留,哪些不要,还得决定怎么合并和发布。

然后我就发现,这其实就是又要重来一遍了。我已经无数次遇到这种循环,每次最后都回到一个 to do list,不管是给 Agent 还是给人,是列表视图、表格视图还是看板视图,本质都是一样。

主持人:对,我们可以打开看板视图、看下 Rebecca 的情况。

Ryo Lu:对啊,其实都是一样的。唯一的区别可能就是,这些任务现在可能是 Agent 在做。就这么简单。

主持人:你是多快想明白这个方案的?你不是说你一个月都在研究这个问题吗,能不能讲讲你在探索过程中都考虑过哪些可能?

Ryo Lu:我当时的想法是,或许可以换个思路、绕开一下,比如让每个 Chat 聊天窗口都变成一个任务,或者是一对一的关系。但后来发现,大家的用法完全不一样。

有的人会有一个很长、一直开着的大 Chat,把所有事都放进来;有的人会针对特定的修改或者代码区块开不同的 Chat。我们其实最推荐的方式,是每做一件事就新建一个 Chat。

主持人:这种方式其实很有吸引力,因为它确实可以大大简化流程。从系统思维的角度来说……

Ryo Lu:对,如果大家都这么做,每个 Chat 就是一个任务,就不需要再搞别的概念了,任务都是围绕 Chat 组织的。但现实是,有的人喜欢在一个 Chat 里做五件事,有的人只做一件。

我们还是得有机制帮 Agent 管理这些任务。再加上 Agent 有上下文窗口限制,它需要同时装下所有文件上下文和聊天历史,越往后它就越遗忘,模型一开始表现特别好,过几轮后就变笨了。

所以我们还得有个机制,记录一些高层次的事项,记录它现在在思考哪个任务,任务之间的关系,接下来要做什么。Agent 也需要这样,才能处理跨度更长、更多样的任务。

我觉得最有意思的是,这不仅仅是给 Agent 或一个 Chat 做 to do list,而是把整个软件开发过程拆成一堆任务,这些任务和 prompt、Chat 关联起来。因为这种概念非常通用,所以界面也不必搞得很复杂。

任何见过列表视图的人都能上手。这也是我们为什么把这些功能做在 IDE 之外。

我们可以直接在 cursor.com/agents 上看到 Agent 的列表视图,随便点点就能看它们在做什么。不想看代码也没关系,可以看 Chat,有按钮点一下就能合并代码,搞定。

#03 产品决策的日常节奏

主持人:我明白为什么这种方式是个有价值的底层能力,因为这能帮那些根本不想进 IDE 的人也能了解项目进展,或者哪怕只是想跟进一下。

Ryo Lu:这其实就是现实世界正在发生的事情。现在人们规划和做软件的时候,Jira 看板或者 Linear,其实本质上是一样的。

但如果把 AI 和 Agent 融合进去,协作体验就更强了。大家用的还是同一套代码库、同样的上下文,知道发生了什么、正在计划什么,Agent 能力变强,人类的效率也能提升。

主持人:我想往回倒一步,把背景再交代一下,其实我早该这么做,但我们聊得太有意思了。所以我想再多了解下设计,也就是你自己在公司是怎么工作的,你的角色具体是什么,你是怎么决定要做什么的。

能不能聊聊,比如你作为 Cursor 设计师,每周都在做些什么?

Ryo Lu:每周我都会定一些自己想做、想探索的具体问题。比如这周是让我们的定价更清晰、把后台 Agent、Web 和移动端的发布流程优化、清理一下让体验更好。

但同时我也会尽量从各个渠道收集信息,保持对整体情况的了解,知道外界怎么看 Cursor。我会自己做一些小项目,这样能深入了解整个过程,也能发现 AI 的机会点和我们遇到的问题。

然后就是动手玩、边做边学。比如我们用 Cursor 开发 Cursor,有时候会顺便用 Cursor 做个原型练练手。

有时候我只是为了好玩,做点乱七八糟的小东西,但其实我是在试探边界,看哪些事情到底能不能实现,哪些容易做,哪些不容易,现在做 Rios 的话到底怎么做更好。

我现在甚至很少加新功能,更多是优化已经做过的东西,或者重构 Agent、系统,把它们做得更好,同时也能学到新东西。

比如 o3 哪方面更强、Gemini 哪方面表现好,然后把这些经验带回公司,不断改进工具,让它越来越好,循环往复。

主持人:我很好奇你怎么判断哪些反馈值得关注、哪些可以忽略。因为现在有很多人给你提建议,比如我翻回你早期的移动端设计截图,光评论就有 772 条,太夸张了。你是怎么处理这些反馈的?

Ryo Lu:我会看所有 Twitter 上的内容、Slack 里的讨论、用户报告和各种反馈。我会尽量全都吸收进来,这感觉就像在训练一个模型,不断喂数据给它,培养自己的直觉。看得越多,优先级判断就越准确,感知力也会越来越强。

主持人:那如果我们反向推理一下,你会怎么写你自己的系统提示词(system prompt)来判断哪些反馈要采纳、哪些应该忽略?不断进化你这个系统提示词,让它能理解哪些反馈其实不该被采纳,因为它不符合你的战略方向?

Ryo Lu:我一直说,其实绝大多数的单独小决定本身都不重要,但如果你把这些小事全都加起来,其实都挺重要的。说到底,方向、概念、想法,比怎么实现这些细节要重要得多。

我会试着搞明白用户到底想要什么、为什么给我这些反馈,然后对他们给的解决方案本身我有时根本不在意,有的我也会直接忽略。因为这些细节其实对我来说都不重要,我不会花太多时间在这些事上。

我看的反馈越多,处理起来就越自然,几乎像是我自己内置了一个处理器,能自动筛选掉噪音并培养直觉。而且这个过程是动态变化的,可能这周大家说 XYZ 更好、下周又说 XYZ 不行了,总是在变。

主持人:但现在各种需求、时间线都在打架。我的经验是,经常会收到一些很合理的功能建议,可这就像老生常谈的造更快的马,我们很难判断哪些请求值得做,哪些要坚持自己的路线,因为我们其实是在追求完全不同的未来。

Ryo Lu:是的,要全部接收进来。你说得对,优先级是不断变化的,这其实更像是一种动态排序。也不仅仅是外部反馈,还有公司内部的、技术资源限制、当前和未来的矛盾,还有我们自己、工程师、设计师的视角,还有多手动还是多自动。

如果我们只盯着某一边很容易卡死自己,其实把所有东西都摆在一起,然后当下做出一个决定,之后再调整反而更容易。

#04 创作流程与未来界面的畅想

主持人:那我们聊聊你自己的工作流程吧。你一直在各种探索,看起来你有很大的自主权。你平时什么时候会用 Cursor?和你脑海里对想法的清晰度有关系吗?比如用 Cursor 还是别的工具,有什么差异?

Ryo Lu:其实只要是在做软件,而代码是主要材料的时候,至少现在,Cursor 还是最适合的地方。不管是和代码互动,还是围绕代码做其它事,都没什么限制,想干嘛都行。

随着我们的代码库越来越复杂,Cursor 的功能也能逐步覆盖各种需求,从简单的东西到复杂的大项目都能搞定。你看现在有的人用 Cursor 只是写文档,有的人做市场调研、写报告,什么都有。

其实代码就是我们做软件时最基础的东西。当然,比代码更底层的还有汇编语言或者机器码,但一般来说,代码这一层已经足够我们做绝大多数事情了

我们从这一层起步,再围绕怎么用 AI 管理代码库、解决各种软件工程难题来搭系统,让 Agent 能写更复杂的软件、能自己检查错误、越用越聪明,那往上构建更复杂的产品也会容易很多。

比如一些新手 coder 看到报错就卡住了,但如果 Agent 能帮他自动修复,这种阻碍就不存在了。或者给他们一个更适合的界面,不一定要传统的侧边栏/文件/编辑器/聊天视图,可以是任何形式。

主持人:明白,那我想再往前倒一倒,聊聊你探索 to do list 作为 Agent 底层能力之前,你都在用什么方式思考、记录这些想法?你会在文档里写,还是用 Cursor 搭界面,还是其它什么方式?

Ryo Lu:用什么都行,看问题需要哪种深度。有时候我会在办公室溜达的时候,用 Notion 把想到的东西随手写成清单或者用点列出来。那些想法可能很概念化。

回去后,如果遇到视觉相关问题,就需要在 2D 空间里动手、精确摆像素、快速切换不同布局什么的,因为现在的工具还不能很方便地用代码或者 AI 快速做出原型,所以我还是会用 Figma。

这方面 Figma 做原型其实挺难的,但如果要真做出来、感受实际效果,我就直接用 Cursor 把它实现出来,体验一下。

比如我们今天或明天要上线的 Stop 和 Queue 交互,就是我先用 Cursor 做个原型,给大家看了看,大家觉得不错就做成了真功能。

多 Agent 相关的功能也是一样,先做原型,因为做这类 AI 交互的时候,输入、输出、上下文、响应,这些都很重要,完全靠假想画图是不行的。

主持人:你刚才用了感受这个词。的确,Stop 和 Queue 交互最关键的就是手感,我还在评论区和别人吵过这事。

有人不理解为啥要写代码,我就说如果你做的是需要持续 AI 输出、哪怕有点像聊天的产品,光在 Figma 里是根本没法做出真正效果的。

Ryo Lu: 没错。我觉得界面以后一定会越来越动态化,几乎每个人理想的界面都会不一样。

主持人:那我们就来聊聊这个吧。你发过一条我很喜欢的推文,讲的是未来 AI 游戏的流动性。分享下你这方面的想法,咱们从这出发聊聊。

Ryo Lu:对,现在根本没法只靠静态原型图去设计产品了。静态图只是某个状态、某个理想状态,让每个人都能理解,这根本不现实。

我们做设计师可能会想简化一切,把一切都做到最通用、大家都能看懂,结果反而把产品做平庸了,原本的神奇体验也没了。

有时候如果你强行让所有用户都去适应同一种布局、同一种模式、同一个系统,结果反而会不符合实际需求,让用户体验变得更糟。

就像 macOS 之前从 Liquid Glass 换成现在扁平风,结果大家都被迫适应新模式,但其实未必适合,比如鼠标、触控、视觉焦点其实都不一样。

界面之所以不同是有原因的,比如 iPhone 的按钮都高度是 44 像素,Mac 上也许才 28。每个人想事情的方式、表达方式、喜欢和外界互动的方式、做事方式其实都不一样。

我和很多工程师一起工作,他们都很不一样。有的完全沉浸在 Agent 世界里,有的还喜欢手动写代码,有的纯键盘党,有的用 Emacs,还有人就只爱点鼠标。

就像我昨天在 Twitter 上还看到个推,说 Bun 项目的一个顶级极客 Jared 认为 GitHub Desktop 才是最佳工具,这就很说明问题。

主持人:哇,作为工程师公开这么说也太大胆了吧。

Ryo Lu:对,太疯狂了。

主持人:我一下感觉自己安心多了。

Ryo Lu:对啊,所以我其实不想把我的偏好强加给别人,我想让所有人都觉得这个产品适合他们。理想情况下我们可能要砍掉一部分内容,但更理想的状态是,大多数人一进来就能觉得这个产品是为他们而做的。

但要做到这一点,界面就必须变化,必须让大家可以用各种各样的方式来用它,所以我们得设计一个底层架构,可以兼容这些不同的配置和定制。我们要考虑到底要给不同的人哪些选择,不同人进来时应该默认是什么样的。

#05 多样性与个性化

主持人:我记不得是什么时候了,但你之前聊过,产品要跨越不同规模阶段,必须经历些什么。一旦产品做到所有人都必须用的程度,就会丢掉一点灵魂。

所以在你看来,个性化就是破解这个问题的方法?是不是现在的 AI 模型能帮我们让产品在覆盖十亿用户的同时,依然有灵魂和工匠精神?

想实现这个目标,需要发生什么?作为推动产品方向的人,你觉得现在离目标还有多远?设计师在以个性化为终极目标时,要怎么跨越这个鸿沟?

Ryo Lu:我们其实还完全没开始做这件事。就像我说的,现在打开 Cursor 只看到三个按钮。我们设计师现在做的事情,其实都是把设计往更高一层抽象。

不是在具体设计这个 UI 每个按钮的排列和位置,而是在设计一个容器。这些容器其实是整个系统的模式,然后它们可以相互转化。

比如在 Cursor 里,我选中文本、按 command+K,会弹出个小输入框,旁边有个 Chat 聊天窗口,这个 Chat 也可以变成完整的编辑器,变成一个独立窗口。

类似的东西,可能还会出现在网站的后台 Agent 或移动端。其实它们本质上是一样的,只是根据我们用的场景,会有不同形态。关键是,整个系统有哪些最本质的模式和想法,还有这些模式可以组合成哪些配置。

主持人:那你作为这个未来 Cursor 的设计师,会不会提前列出所有这些最基础的功能模块,然后让它们以后可以随意组合,去适应各种不同的用户和需求?

等个性化做到底,是不是其实就是排列组合问题?还是你觉得动态生成界面、AI 实时出新 UI,也会成为一个重要因素?

Ryo Lu:是有可能,但我觉得如果 UI 是完全随机生成的,连工具的创造者自己都无法掌控或者预测,那其实只会带来更多混乱。

但比如说,我打开 Cursor,不再只看到那三个按钮,而是根据对我的项目类型、偏好的了解,AI 自动把整个 Cursor 为我重新配置。

也许整个界面倒过来了,也许我看到的是一个画布,可以直接画东西,然后 AI 把我的想法直接变成可用的组件。或者我是个纯代码党,进来只看到命令行窗口,那也没问题。

本质上我还是在用 Cursor,只是用的是不同的形态,它底层真正核心的功能其实并不多。尤其是给 AI 用的话,如果抽象层次搞得太多,反而很麻烦,因为很多抽象其实不适用。只有那些永远不会变的东西才值得抽象出来。

主持人:这个思路很好。你有 Notion 的背景真是太适合做这个了。你怎么看未来的数字工具?AI 会在每个人用的形态里发挥多大作用?

而且现在,AI 模型能从每个用户那里获取的背景信息会比以前多很多。为每个用户动态地组合出最适合他的功能模块,可能比以往任何时候都更关键,你说对吗?

Ryo Lu:对,不过其实我们日常用的交互形态这些年变化也没那么大,人们处理信息的方式可以是视觉化的、列表式的、卡片式的、表格式的,什么都行,关键在于你是谁、你在干什么。

#06 新一代创作者的工作方式

主持人:我不能在结束谈话前不给你机会聊聊 Rios(Ryo Lu 开发的一个小型操作系统项目),大家在 Twitter 上都超喜欢它。我自己在这次播客前也玩了好一阵,玩各种聊天、iPod 功能。

你说过做自己的操作系统是种 dogfood(自用测试),但肯定还有更深的动机吧?你为啥凌晨三点还要做自己的小 Slack?

Ryo Lu:其实这事完全是个意外。一开始我做的第一个 App 是个 Soundboard 应用。你打开会发现里面有我自己提前录的几段声音。

主持人:那是你自己录的?就是你在里面乱叫?

Ryo Lu:对,就是我自己发的声音。因为我要离开 Notion 了,想让团队还能听到我的声音。

这个项目最早是个用 React 做的,很通用的 App 框架,最初界面特别丑,我就让 Agent 给它加点怀旧元素,然后它随便从 Google 拉了个像素字体,还是很丑,但你大致能看出这玩意能干嘛。

然后我说把它放到窗口里,它就随便放到了一个很糟糕的窗口界面。接着我说做个菜单栏,它就真的做了个菜单栏,然后我突然想:为什么这个操作系统只有一个 App?它看着像 OS,却只有一个应用。

于是我又做了第二个 App,Internet Explorer,实际上就是个浏览器。有个输入框,就是小窗口,我也叫它 App。做到这里,我几乎就是让 Agent 重新帮我设计了整个操作系统的架构。

比如:怎么管理多个应用,怎么管理多个窗口,前台/后台切换,哪个窗口激活、哪个没激活,拖动、缩放窗口,怎么统一管理所有 App 的状态,怎么把状态存到 localStorage 里,这样你关掉网站再打开,所有状态都能保留。

接着我又加了个文本编辑器,因为我之前在做 Notion,所以我也加了/命令。然后我又想到,要是 Chat 能直接写到编辑器里会怎么样?其实根本没规划,纯靠感觉乱搞。

主持人:你觉得你之所以能做这些,是因为你行动特别快吗?我刚才在 Twitter 上发了条内容,下面评论很多人在问你的灵感来源。

Ryo Lu:你说得对。

主持人:其实很多听众未必比你差在哪里,区别可能是你从有想法到动手产出之间的时间特别短,然后事情就顺其自然发展下去了。

Ryo Lu:对,这也是我加入 Cursor 的原因之一,就是想让从想法到变成现实这条路越来越短。在 Cursor,我真的能做到这一点。现在我能做的事情,比过去任何人都要多得多。

即使作为工程师,大部分 Rios 的代码都是我自己写的,可能花了一个多月,现在已经有十三万多行代码了。

我还问过 GPT,一个普通工程团队做这个得多久,它说要好几个月甚至几年,几十个人才能搞定,但我一个人在旁边随便 Vibe Coding,想到啥就做啥,就能搞出这么多东西。

主持人:我们现在在为 Inflight 招人,今天下午还和一位工程师聊这个话题,讨论未来一年核心团队的策略。Cursor 真的是彻底改变了我们招人的思路。

因为我们有两个设计师,就等于有两个前端工程师了。我们甚至不需要招那些特别懂前端的人,因为我自己就可以把任何功能做完,这感觉太棒了。

Ryo Lu:我觉得未来会有越来越多人体验到这种变化。过去十年里那种极度细分的分工,现在基本已经没意义了。

因为只要我们懂得怎么和 AI 协作,大家其实又站回同一起跑线了。我看到很多 17 岁的年轻人用 AI Vibe Coding,做出来的东西比大厂的工程师们还要牛。

他们现在都在用 AI 尝试新东西,不断探索,知道这些工具是什么、怎么用。而且现在工具也越来越快,所以他们进步很快。如果你还在想我们是不是得每周开计划会、站会、坐在办公室吃午饭、啥都不做,那祝你好运。

#07 团队协作新范式

主持人:我们刚刚聊到 Cursor 在创意和实验阶段扮演的角色,你能不能讲讲你和 Cursor 的工程师是怎么协作的?你平时会参与实际代码开发吗?具体怎么分工,这一块流程是怎样的?

Ryo Lu:举个例子,其实不是我自己。我们有个设计师叫 Ricky,他也是从 Notion 来的。他很擅长设计系统,喜欢在 Figma 里做各种组件、颜色 Token、样式、嵌套组件、各种不同状态。

他来了以后也是先用老习惯,想着把一切都理顺,做出视觉完美的原型。我觉得这当然也重要,但这种事其实只需要做一次。他把所有设置页面和后台都在 Figma 里重新做了一遍,大概花了两周。

我就问他:你在干嘛?为啥不直接 Vibe Coding 试试?

主持人:那工程师们怎么看?他们喜欢你们这种方式吗?

Ryo Lu:很喜欢。他们现在把我们也当自己人了。我其实最早就是啥都不管,自己把东西做出来,脑子里有想法就直接设计、编码,然后顺便就成了设计师。

我觉得设计师画图,工程师实现这种分工很不合理。明明是同一个问题,同一个拼图,只不过大家关注的抽象层级不同。如果我们强行切分,最后产品也会变得奇怪。其实 Cursor 在我来之前没有专职设计师,大家都是为自己而做。

每个人都为自己做设计,这也挺好,这就是 Cursor 为什么能做成最适合程序员的 AI 工具。我们团队很强,我们现在几乎是在打造一套最强的 AI 工作流,还把所有需要手动操作的环节都融合进去了。

但那只是起点。我们想服务更多人,就必须让系统支持更多工作方式、更多可视化、更多抽象层。

主持人: 你说的很对,这其实也说明了设计师的价值。大家为自己做没问题,但设计师能把复杂问题梳理清楚,让产品变得能服务更多人。

Ryo Lu:完全同意。我们有很多很棒的工程师,但有时候他们也会有些迷糊,能把最难的东西做出来,却忘了修好入口、理顺流程。

比如应该做一个统一的系统而不是五个分散的小系统。设计师或软件架构师,其实就是在设计边界、设计概念怎么组合,而不是一层层往下拆分。

以前那套做法,先定战略,写一堆文档,产品经理再写需求拆任务,然后工程师做,最后像打流水线一样实现,这些流程其实已经不再适用。

我们现在都是创作者,有想法就一起做。有人偏视觉,有人偏数据结构,有人懂机器学习,有人不懂,但大家拼成一张完整的拼图。谁写代码、什么头衔已经没那么重要了。

#08 设计师的价值与人机交互的畅想

主持人:刚刚聊了系统思维。那在人人都能写代码贡献想法的世界里,你觉得设计师真正的长期价值还有哪些?

Ryo Lu:我觉得最高层次其实是,怎么理解这个世界,怎么看手头的东西和概念。

每个人都不一样,有的人极度擅长细节,没那么擅长整体把控;有的人战略上特别厉害,动手能力一般;还有人很会写底层代码,但 UI 设计就会随便乱加按钮,让用户懵圈。

但最终我们的目标,是把这些人的优势都汇集起来,做出优雅好用的软件。过去大家只能用很老套的办法沟通协作,角色分工太强其实反而增加障碍。

每种角色、专业其实都有自己的思维方式,比如我们设计师聊视觉、排版、间距、色彩,工程师聊后端,但最终还是要让后端信息以像素形式展现出来。

未来也许有脑机接口,但怎么思考问题、怎么拆解重组,把 AI 和人协作结合起来,这些本质没变。有的人觉得做一个专用、极致单一的产品很棒,但我的想法不一样。每个人有偏好、有做事方式,这种多样性才有价值。

主持人:你对 HCI(人机交互)未来有什么疯狂但依然坚信的观点?

Ryo Lu:界面会变得更接近人的思维,甚至不再通过外部设备操作。比如我是个视觉型思考者,未来也许可以不用看电脑或手机屏幕,自己的想法和视觉内容就能直接在大脑里呈现出来。

主持人:那真是太超现实了。

Ryo Lu:你看过新的 Neuralink 演示吗?

主持人:看过。

Ryo Lu:他们已经能用上千个电极直接在我们的视野里画东西了,真的很疯狂。

主持人:到那时候,设计师的定义都要变了,什么才算设计师?

Ryo Lu:对,到那时,还是会有人负责提出概念、命名一切。

主持人:甚至语言本身的意义也变了,对吧?

Ryo Lu:对,这其实就是我现在工作很重要的一部分,把概念和想法梳理清楚,提炼成最基础、不会变的表达。