如果把IDE的主角从“文件”挪到“代理”,会发生什么?

Cursor 2.0 给出了一个很大胆的答案:界面不再围绕文件树展开,而是以“多个智能体”的协作来组织你的工作。

这次更新不只是加了一个侧栏或几个按钮,而是把多智能体并行、结果择优、改动可视化这些能力,变成了默认的交互基础。它不像传统插件那样外挂在IDE边上,更像是把“编排”和“协作”塞进了底层。

可能更像一个可视化的Claude code?

为什么是“以代理为中心”?

我们过去的工作流默认是“人—文件—工具”。

打开文件,调用一个助手,得到回答,然后人再决定下一步。

Cursor 2.0 把这个顺序调换了:你把任务交给一组能力不同的智能体,它们并行尝试,同题多解,然后系统把候选结果并列出来让你选。文件,变成了结果落地的载体,而不是行动的起点。

一个看起来很小的交互变化,会让人下意识地把注意力从“改哪个文件”转移到“让哪个智能体去解决”,这会改变你拆解任务、做选择、比对结果的方式。

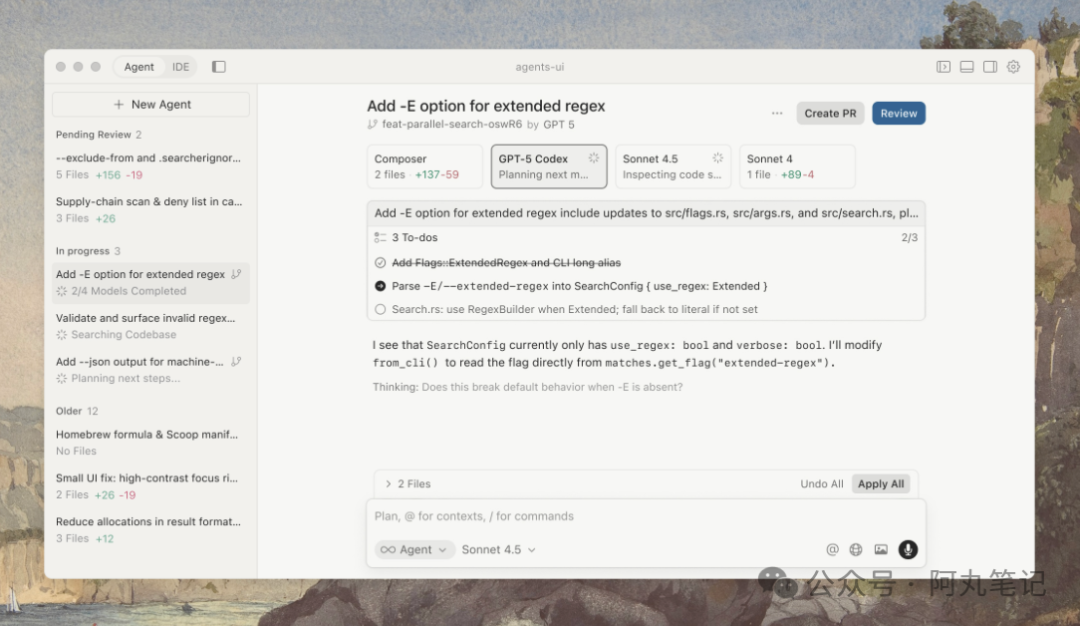

多智能体并行 + 择优:困难任务的成功率

过去在单助手模式下,复杂问题经常卡在“第一步走错”的分叉上。Cursor 2.0 支持让多个模型/代理同时尝试同一个问题,彼此不干扰,然后把不同的解法摆在你面前。对于那种路径不唯一、需要探索的任务,这种“并行+择优”的策略,成功率往往更高,也更省心。

更重要的是,Cursor 在工程层面配套了稳定的隔离机制(如基于工作树或远程机的托管),并把代理改动聚合到一个总览里。你不需要在十几个文件之间来回跳,能一眼看到每个代理到底动了什么、为什么动。

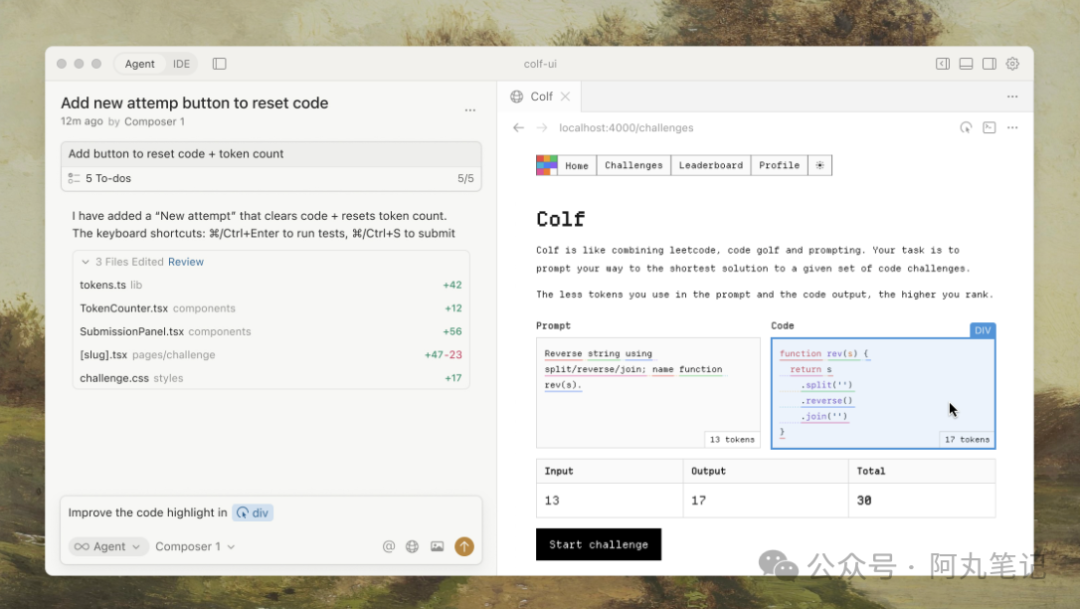

嵌入式浏览器与 MCP:把“外部世界”搬进IDE

这次升级把浏览器直接嵌进了编辑器,包括元素选择、DevTools 和对 MCP 的原生控制。实际体验里的差异在于:爬数据、调页面、做端到端自动化,不再需要反复切窗和复制粘贴。上下文是在同一个空间里流动的,代理可以“看见”你正在调试的页面,也能立刻把变更落回代码或脚本。

谁会最受益?

如果你的工作经常涉及跨文件、跨模块的连续修改,多智能体界面会立刻见效。比如重构一段老系统、做一次全链路的特性开关、或者把一个接口改动穿过前后端。对于个人开发者,它减少了上下文切换;对于团队,它把“并行尝试—择优合并”的模式,变成了一个可复用的流程。

一些真实的限制

不是所有任务都适合并行。那些需要强一致的、对全局状态极度敏感的修改,仍然建议用更保守的流程推进。另外,多代理带来的是“结果选择”的负担——好在可视化总览能抵消一部分心智成本,但你仍然需要做判断。

我的做法通常是:

- 把需求拆成两三条“可并行的路径”,交给不同的代理去跑;

- 中途只看关键里程碑(是否通过编译、是否通过关键测试、是否满足接口约束);

- 最后在总览里合并最稳妥的那条,剩下的方案作为参考保留。这个过程里,人更多在做“产品经理”和“评审”的工作,而不是亲自去写每一行代码。

值得尝试的重大改进

Cursor 2.0 把“以代理为中心”的工作流带进了IDE,这是一种范式级的变化。

它不一定适合所有场景,但在需要探索、需要并行、需要快速比较的任务上,确实更像未来。