大家好,我是肆〇柒。当下,智能体正从“工具使用者”到“工具制造者”转变,这是从依赖预定义静态工具集,到使智能体能够自主扩展和精炼自身技能的关键飞跃。这是实现认知自给(cognitive self-sufficiency)的核心。

我们正处于一个转折点上:传统的大语言模型(LLM)虽已展现出惊人的泛化能力,但其本质仍是静态系统——一旦训练完成,其内部参数和行为模式便被固化,无法在部署后持续适应新任务、新知识或动态交互环境。也就是“LLM本质上是静态的,无法根据新的任务、不断发展的知识领域或动态的交互环境来调整自身的内部参数”。这种静态性在开放、交互性强的现实场景中已成为关键瓶颈。

而自我进化智能体(Self-Evolving Agents)被提出,标志着一种根本性的范式转移。它不再满足于“使用工具”,而是致力于“创造工具”;不再局限于一次性训练,而是追求持续学习与适应。其核心在于将智能体置于一个与环境持续交互的动态循环中,使其能够主动寻求反馈、自我反思、生成数据、调整策略,并在此过程中不断优化自身。这一过程不再是简单的数据规模扩展,而是一种类生物的“适者生存”式演化。

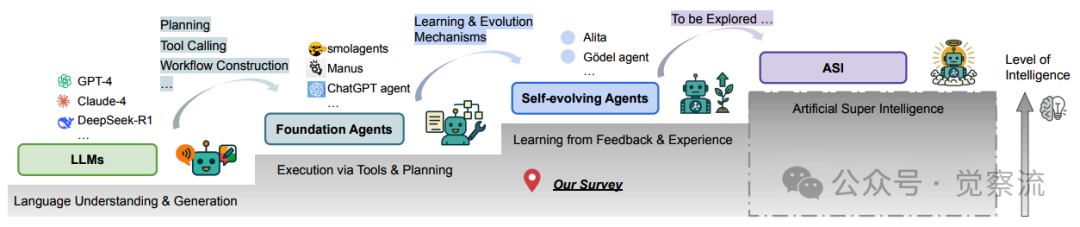

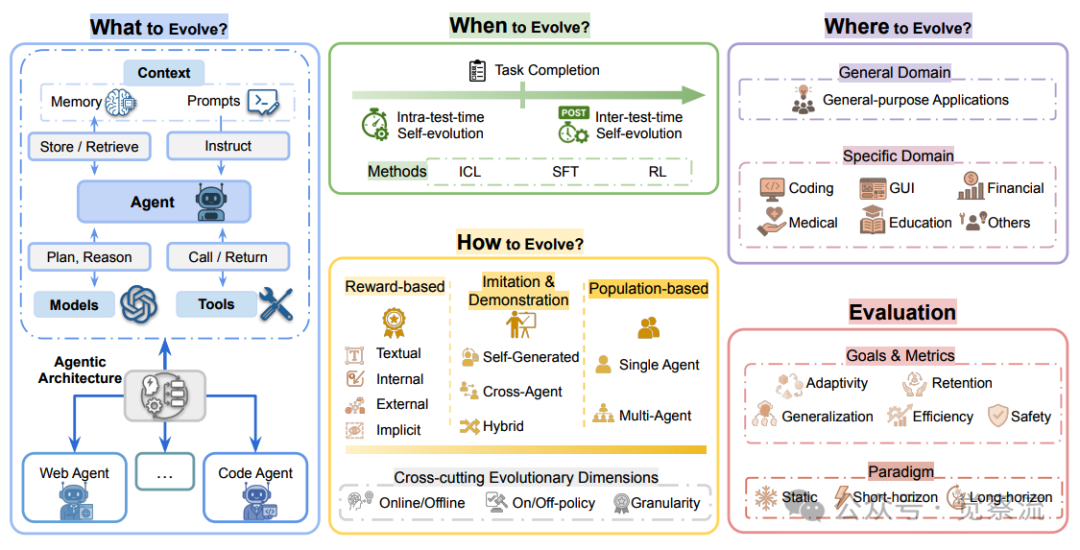

为了系统性地理解这一复杂范式,本文将基于《A Survey of Self-Evolving Agents》这篇由清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学、中科院自动化所、微软亚洲研究院等国内外顶尖高校与研究机构联合撰写的综述,围绕其提出的四维框架:“什么要进化(What to evolve)”、“何时进化(When to evolve)”、“如何进化(How to evolve)”以及“在何处进化(Where to evolve)”进行探讨。这四个维度共同构成了设计和分析自我进化智能体的理论基石。

概念轨迹图,展示了从大型语言模型(LLM)到基础智能体,再到自我进化智能体的演变路径,最终迈向假设性的人工超级智能(ASI)。沿着这条路径,智能性和适应性不断增强,标志着向更具自主性和主动性的 AI 系统转变。

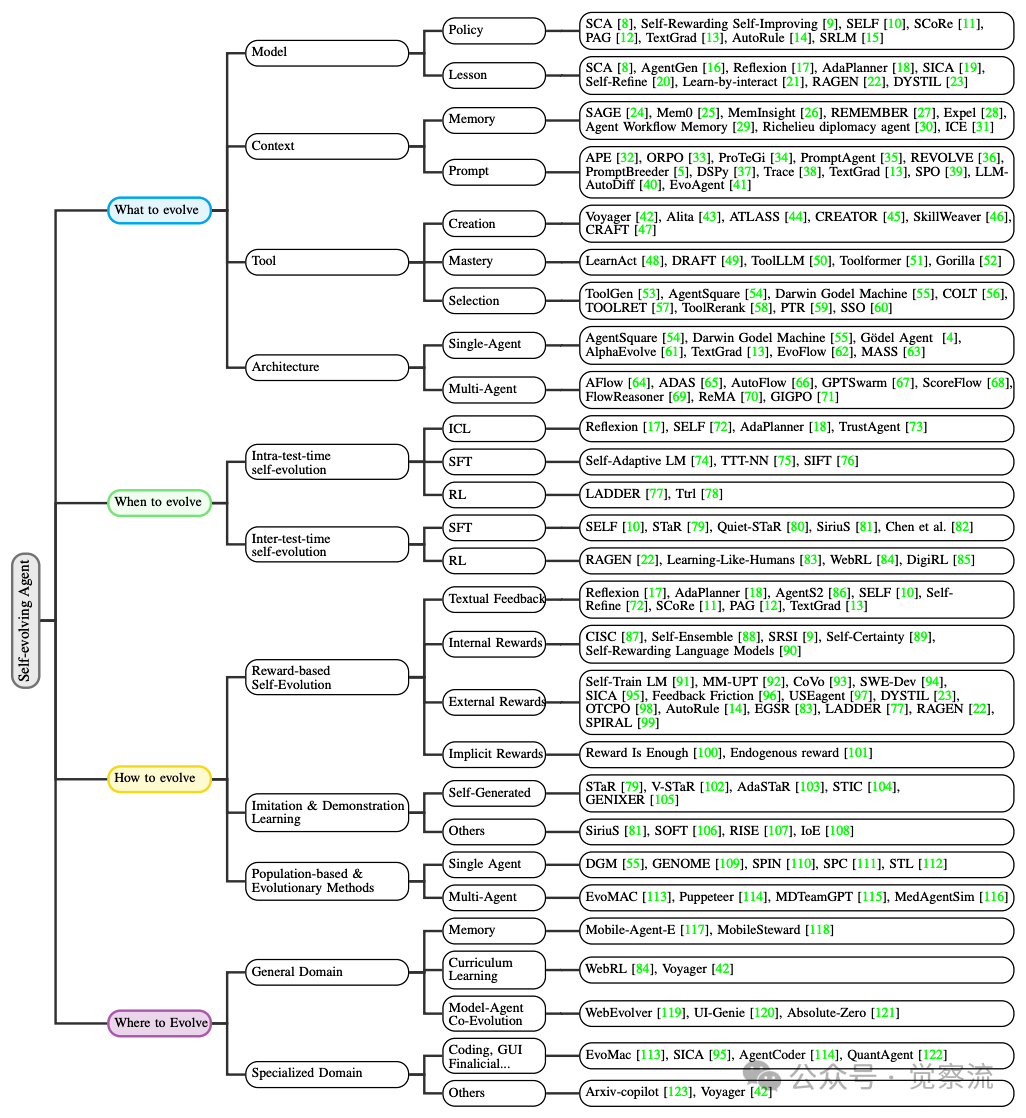

什么要进化(What to evolve):智能体组件的全谱系进化

自我进化智能体的革命性在于,它突破了传统机器学习仅更新模型参数的局限,将进化的“靶点”扩展到了智能体的全谱系组件。这不仅仅是量的积累,更是质的飞跃。根据综述研究,这些可进化的组件主要包括四大类别:

- 模型(Model):包括基础语言模型参数的持续优化

- 上下文(Context):如记忆系统、经验存储等

- 工具(Tool):智能体使用的外部工具集及其调用策略

- 架构(Architecture):智能体的整体工作流程和结构设计

自我进化智能体的分类体系,沿“什么、何时、如何、何处”四个维度分析智能体,并在每个叶节点标注了选定的代表性方法和系统。

模型进化:参数层面的持续优化

模型进化关注的是LLM内部参数的更新,这是最接近传统机器学习范式的进化路径,但在自我进化框架下,其数据来源和驱动机制已发生根本变化。

- 内部机制驱动:以SELF方法为例,它提出了“元认知训练”(meta-cognitive training)的概念。模型首先通过训练获得自我反馈和自我精炼的能力,然后在部署过程中,对无标签指令生成响应,并利用自身作为评判者进行自我评估,最终利用高质量的自我生成数据对自身进行迭代微调。这一过程实现了从“被动学习”到“主动教学”的转变。

- 技术实现:拒绝采样微调(Rejection Sampling Finetuning)是实现模型进化的核心技术之一。例如,AutoWebGLM通过一个预设计的奖励模型对智能体执行任务的轨迹进行评估,筛选出成功轨迹,并用这些高质量的合成数据对模型进行微调。这解决了真实世界数据收集成本高昂和纯合成数据质量不足的双重难题。

- 自主数据生成:Self-Challenging Agent (SCA) 是一个极具启发性的范例。在这个框架中,同一个LLM扮演两个角色:挑战者(Challenger)负责生成可执行的“Code-as-Task”问题,而执行者(Executor)则负责解决这些问题。通过这种方式,智能体为自己创造了无限且具有挑战性的训练数据,并利用成功解决的轨迹来更新自身模型权重。这形成了一个封闭的、自我驱动的强化学习循环。

优势:能够实现模型参数的实质性更新,潜力巨大。挑战:计算成本高,需要存储和管理进化数据,且可能面临灾难性遗忘(catastrophic forgetting)的风险。实践启示:对于复杂、长期演化的任务,应建立一个持续的测试间时间进化循环。

上下文进化:记忆与经验的动态重构

如果说模型进化是“硬件升级”,那么上下文进化则是“软件和操作系统的实时优化”。它不改变模型参数,而是通过调整Prompt、记忆(Memory)等非参数组件来实现性能提升。

- 记忆机制的演进:记忆是智能体实现长期学习和经验内化的基础。它使智能体能够“内化过去经验,抽象高层模式,并优化未来行为”。Reflexion提出“语言强化学习”(verbal reinforcement learning),即智能体用自然语言反思其过往尝试的成败,将这些反思(如“我上次失败是因为没有验证输入格式”)存储为情景记忆(episodic memory)。在后续任务中,这些记忆被注入Prompt,直接指导决策,形成一种无需梯度更新的“认知闭环”。

- 迭代式自我反馈:Self-Refine 和 SELF 进一步展示了迭代式自我反馈的威力。它们证明,即使是最先进的LLM,也能通过多轮的“生成-批判-修正”循环得到显著提升。这个过程完全在自然语言层面进行,无需外部监督信号,体现了语言本身作为元认知工具的巨大潜力。SCoRe 和 PAG 则通过构建更复杂的自我生成反馈循环,实现了上下文的自动化进化。

- 动态规划与修正:AdaPlanner 将上下文进化应用于任务规划。它允许LLM智能体在执行计划的过程中,基于计划内(in-plan)和计划外(out-of-plan)的反馈来动态修正计划。这种方法不仅提升了任务成功率,还通过引入代码风格的Prompt(如“用Python函数封装此操作”)有效缓解了LLM的幻觉问题。

- 提示工程的自主进化:TextGrad 引入了“文本反向传播”(Textual Backpropagation)的革命性概念。它将自然语言反馈(如“这个Prompt太模糊,请更具体地描述输入格式”)视为一种“梯度”信号,通过计算反馈对最终输出的影响,反向指导Prompt的优化。这使得Prompt本身成为一个可学习、可进化的组件,与神经网络参数的优化过程在概念上实现了统一。

- 上下文学习机制:在测试内时间(intra-test-time),上下文学习(In-Context Learning, ICL)是上下文进化的主要手段。智能体通过在输入上下文中积累任务相关信息(如示例、反思、工具文档),利用注意力机制实现即时适应。论文指出:“随着任务相关信息在上下文中积累,智能体性能逐步提升,通过注意力机制而非基于梯度的学习实现复杂适应。” 这是一种轻量级、高效的进化形式。

优势:实现成本低,响应速度快,易于集成。挑战:记忆质量依赖于反思和存储策略,可能存在信息冗余或偏差累积。实践启示:应设计高效的记忆索引与检索机制,确保经验的准确性和相关性。

工具进化:能力扩展的核心维度

工具是智能体与外部世界交互的“肢体”。工具进化赋予了智能体超越文本生成的物理和数字操作能力,是实现“认知自给”的关键。

- 工具发现(Tool Discovery):这是从0到1的创造过程。Voyager智能体在Minecraft环境中,通过试错和内在探索动机,自主发现并创建新技能(如“制作钻石镐”)。它利用RAG(检索增强生成)从代码库中检索相关函数,或从零开始生成新函数。CREATOR框架则将“抽象创建”(如“我需要一个能计算距离的函数”)与“具体使用”分离,提升了新工具的模块化和可复用性。

- 工具掌握(Tool Mastery):学会使用工具是有效利用的前提。ToolLLM 和 Gorilla 通过在大规模工具调用数据集上进行微调或精心设计的Prompt,教会LLM理解工具的API和使用场景。DRAFT 方法则更具主动性,它通过分析失败案例进行反事实推理(counterfactual reasoning),生成“如果我当时使用了正确的工具,结果会怎样”的推理链,从而强化工具选择能力。

- 工具管理(Tool Management):随着技能库的增长,“技能库的诅咒”(curse of skill library)成为新挑战。如何高效地从海量工具中检索和调用最合适的工具?ToolGen 将工具编码为独特的语言标记(token),使LLM能像调用内置函数一样直接生成工具调用。TOOLRET 和 ToolRerank 则采用基于语境相关性的重排序机制,确保最相关的工具排在首位。

优势:极大增强了智能体的适应性和功能性。挑战:工具调用可能引入安全风险,且需要强大的语义理解能力来正确使用新工具。实践启示:应建立工具调用的验证与回滚机制,确保系统的稳健性。

架构进化:系统级的重构能力

架构进化是最具颠覆性的层面,它意味着智能体能够对自己的“大脑结构”进行根本性重构。

- 单智能体架构进化:AlphaEvolve 和 EvoFlow 等框架展示了单个智能体内部工作流的迭代优化。例如,通过分析失败案例,智能体可以决定增加一个“验证步骤”或引入一个“专家子模块”。

- 多智能体系统进化:AFlow 和 ReMA 等系统通过动态编排多个智能体的工作流,实现更复杂的任务分解与协作。这种架构的灵活性远超预设的固定流程。

- 终极愿景:论文提到了Darwin Godel Machine的构想,即一个能够从根本上重写自己核心代码的智能体。这代表了自我进化的终极形态。

- 模型-智能体协同进化:UI-Genie 展示了更高级的协同进化。它构建了一个专门的图像-文本奖励模型,该模型本身也在进化,用于在步骤和任务级别上评分主智能体的轨迹,从而实现模型与智能体架构的共同优化。

如何进化(How to evolve):三大范式的技术解构与比较

进化的方法论决定了智能体学习的效率和方向。论文系统地将自我进化方法归纳为三大范式,每种范式都有其独特的反馈机制和适用场景。

维度 | 基于奖励的进化 | 模仿与示范驱动 | 基于种群的进化 |

反馈类型 | 标量奖励、自然语言、置信度、外部信号 | 示范轨迹、示例、推理链 | 适应度分数、任务成功、竞争信号 |

数据来源 | 自生成、环境、外部规则 | 自生成或其他智能体、人类 | 种群代际、多智能体系统 |

奖励粒度 | 结果/过程/混合(灵活) | 通常是结果/过程(通过示范步骤) | 通常是结果级别,有时通过竞争共识构建过程 |

代表性方法 | AutoWebGLM, DigiRL | STaR, SELF, STL | GENOME, EvoMAC |

主要优势 | 灵活性高,可精细控制进化方向 | 样本效率高,学习曲线平滑 | 促进多样性,催生新策略和架构创新 |

主要挑战 | 奖励设计复杂,可能产生奖励黑客 | 受限于初始能力,可能收敛到次优解 | 资源密集,协调复杂 |

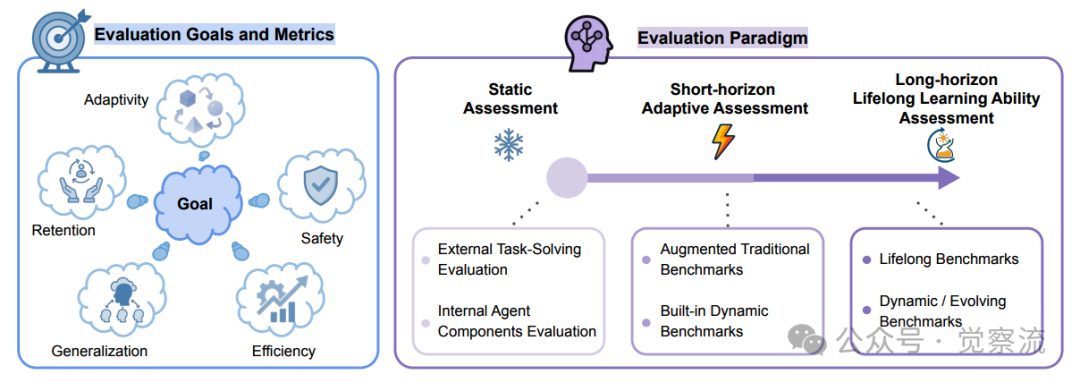

自我进化智能体的关键维度的全面概述,包括“什么要进化”(涵盖模型、上下文、工具和架构四大类别);“何时进化”(区分测试内时间和测试间时间的自我进化,通过上下文学习(ICL)、监督微调(SFT)或强化学习(RL)实现);“如何进化”(以三种主要范式为中心——基于奖励、模仿和示范以及基于种群的方法。这些范式由横切维度补充。);“何处进化”(从通用领域到特定领域);评估(聚焦于适应性、安全性、泛化等目标和评估范式(静态、短期适应性或长期终身学习评估)。

奖励驱动的自我进化

这是最接近强化学习(RL)范式的方法,其核心是奖励信号的设计。

- 四维奖励框架:

- 1. 文本反馈(Textual Feedback):利用LLM最擅长的自然语言。如Reflexion中的自我反思,或AdaPlanner中的计划修正指令。这种反馈信息量大,可解释性强。

- 2. 内部奖励(Internal Reward):基于模型自身的“自信度”。例如,一个生成高概率输出的模型可能认为自己“做对了”,这种自我确信(Self-Certainty)可以作为奖励信号。扩展阅读👉🏻(《RLPR:突破验证器限制,解锁 LLM 通用推理新潜能》)

- 3. 外部奖励(External Reward):来自环境的客观信号。如在SWE-bench上解决编码任务后获得的“通过所有测试用例”的信号,或通过多数投票(majority voting)获得的共识。

- 4. 隐式奖励(Implicit Reward):更简单的标量信号,如任务完成与否的二元信号。

基于奖励的自我进化策略概览,按文本、隐式、内部和外部奖励分类,每种奖励都有独特的反馈源和机制。

这种多源奖励融合机制为智能体提供了丰富而灵活的学习信号,使其能够在缺乏明确监督的情况下实现自主进化。

- 奖励粒度的权衡:

a.结果导向型(Outcome-based):只关心最终结果,如“任务是否完成”。优点是简单,缺点是稀疏且延迟,学习效率低。

b.过程导向型(Process-based):评估轨迹的每一步,如“代码是否编译通过”。能提供更密集的反馈,但需要更复杂的奖励模型。

c.混合奖励(Hybrid):结合两者,如DigiRL在回合结束时使用稀疏奖励,但内部可能结合了过程信号。

- 代表性方法举例:

a.AutoWebGLM:典型的“拒绝采样+外部奖励”模式。预设计的奖励模型(可以是另一个LLM)评估轨迹,筛选出高质量数据,然后进行SFT。

b.DigiRL:将GUI导航建模为马尔可夫决策过程(MDP),使用最终的稀疏奖励(如“成功登录”)通过RL算法(如PPO)更新策略。

模仿与示范驱动的进化

这种方法源于行为克隆和自我训练,核心是“向更好的自己或他人学习”。

- 数据来源:数据可以是智能体自身生成的高质量轨迹(自生成),其他更强大智能体的行为(cross-agent),或是人类专家的示范。

- 技术实现:

a.STaR(Self-Taught Reasoner):模型尝试回答一个问题,如果失败,则利用正确的答案反向生成一个合理的推理链(解释)。这个“答案-解释”对被加入训练集,用于微调模型的推理能力。

b.SELF:如前所述,通过自我生成的高质量响应数据进行迭代SFT。

c.STL(Self-Teaching with Lookahead):结合了前瞻搜索(lookahead search)和价值模型。价值模型通过自身的探索生成数据来训练,指导搜索过程,形成一个自我提升的循环。

d.优势与局限:优势在于样本效率高,学习过程稳定。但其性能上限受限于初始模型的能力和生成数据的质量,容易陷入局部最优。SiriuS 对此进行了扩展,维护一个“正确解决方案存储库”,并通过多阶段精炼处理失败案例,提升了鲁棒性。

基于种群的进化

这是最能体现“演化”精髓的范式,它通过多智能体间的竞争与合作来加速创新。

- 多智能体协同:在GPTSwarm、ScoreFlow、FlowReasoner等系统中,多个智能体组成一个种群,共同解决复杂任务。它们可以分工协作,也可以相互竞争。

- 进化算法应用:如GENOME和EvoMAC,它们引入了类似遗传算法的机制。例如,通过“锦标赛选择”(tournament selection)选出表现最好的智能体作为“父代”,通过交叉(crossover)和变异(mutation)生成下一代。

- “文本反向传播”机制:在EvoMAC中,编译错误作为一种“自然选择”压力,驱动整个团队重构代码,实现了群体层面的“文本反向传播”。

- 优势:最大的优势是促进多样性(diversity)。不同的智能体可能探索出完全不同的策略,这为催生全新的解决方案和架构创新提供了土壤。

- 挑战:计算资源消耗巨大,多智能体间的协调和通信机制设计复杂。

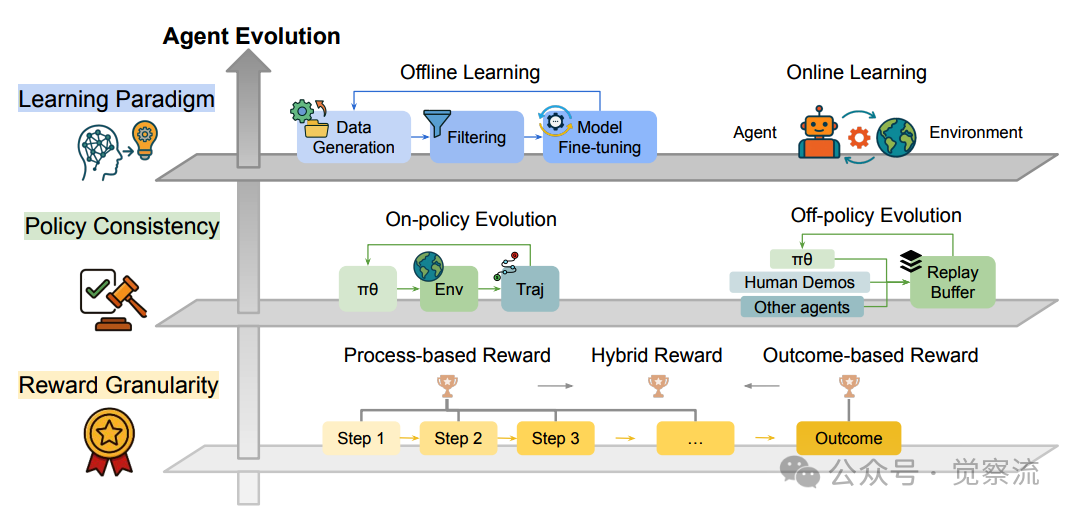

自我进化智能体中横切进化维度的说明,沿三个关键轴构建:学习范式(离线 / 在线)、策略一致性(在策略 / 离策略)和奖励粒度(基于过程、基于结果和混合)。这些维度共同描述了自主智能体如何生成数据、与环境交互、调整策略和接收反馈,为分析基于奖励、模仿和基于种群的进化策略提供了结构化的视角。

何时进化(When to evolve):时间维度的战略考量

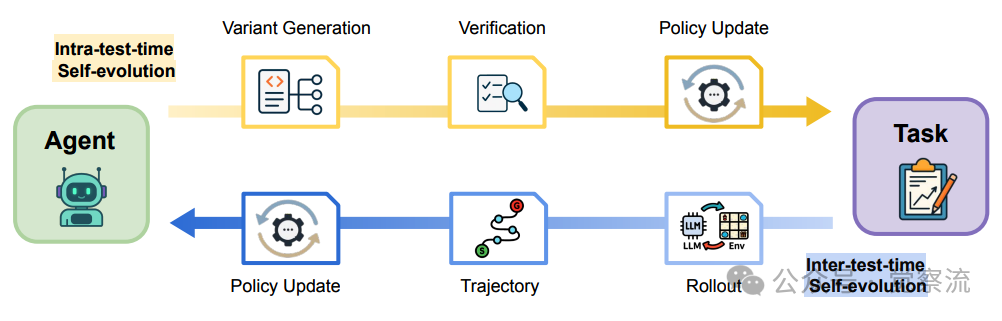

“何时进化”决定了进化过程是即时的还是长期的,是在线的还是离线的。这直接关系到系统的实时性和计算开销。综述将进化时机分为两大类:

- 测试内进化(Intra-test-time):在单次任务执行过程中实时调整,主要通过上下文学习(ICL)实现。这种方式适合快速适应即时反馈,但调整幅度有限。

- 测试间进化(Inter-test-time):在任务序列之间进行更深层次的调整,可通过监督微调(SFT)或强化学习(RL)实现。这种方式能带来更持久的改进,但需要更多计算资源和时间。

进化时机概览。上路径说明测试内时间自我进化,适应(例如,变体生成、验证和策略更新)在任务执行期间发生。下路径描绘测试间时间自我进化,学习通过回放、轨迹分析和策略更新回顾性地发生。

测试内时间(Intra-Test-Time)进化

这是在单次推理过程中发生的进化,特点是即时、无参数更新。

- 上下文学习(ICL):这是测试内进化的主力军。如Reflexion、SELF、AdaPlanner等,它们都将反思、计划、示例等信息作为上下文(context)注入Prompt。模型通过注意力机制“看到”这些历史信息,并据此调整当前行为。论文精辟地指出:“随着任务相关信息在上下文中积累,智能体性能逐步提升,通过注意力机制而非基于梯度的学习实现复杂适应。”

- 优势:无需任何模型更新,计算开销小,响应速度快,非常适合实时交互场景。

- 局限:性能提升有限,受限于上下文窗口长度和注意力机制的表达能力。

- 实践启示:对于需要快速适应、资源受限的场景(如实时客服机器人),应优先采用“测试内时间”进化。

测试间时间(Inter-Test-Time)进化

这是在多次任务执行之间发生的进化,特点是离线、有参数更新,能实现更深层次的改变。

- 监督微调(SFT):这是最常见的形式。流程通常是:数据生成 → 过滤 → 模型微调。例如,Self-Adaptive LM 会生成“自我编辑”(self-edits),即元级指令(如“将此段落重写得更简洁”),然后用这些指令-输出对来微调模型,使其学会自我优化。

- 强化学习(RL):如DRAFT利用失败案例进行反事实推理,生成强化学习所需的训练数据。DYSTIL则利用LLM生成的高级策略建议,来指导和“内化”(internalize)强化学习智能体的复杂决策技能,实现了LLM与RL的协同进化。

- 优势:能够实现模型参数的实质性更新,潜力巨大。

- 挑战:计算成本高,需要存储和管理进化数据,且可能面临灾难性遗忘(catastrophic forgetting)的风险。

- 实践启示:对于复杂、长期演化的任务,应建立一个持续的测试间时间进化循环。

策略选择框架

一个成熟的自我进化系统往往是多层次的:

- 短期:依赖测试内时间进化(ICL)进行即时适应和纠错。

- 长期:通过测试间时间进化(SFT/RL)进行深度学习和知识固化。

- 决策指南:

a.简单、高频任务 → 优先测试内时间进化。

b.复杂、战略性任务 → 结合测试内和测试间时间进化。

c.长期演进需求 → 构建自动化的测试间时间进化流水线。

这一节涉及到了两个概念Intra-Test-Time和Inter-Test-Time。

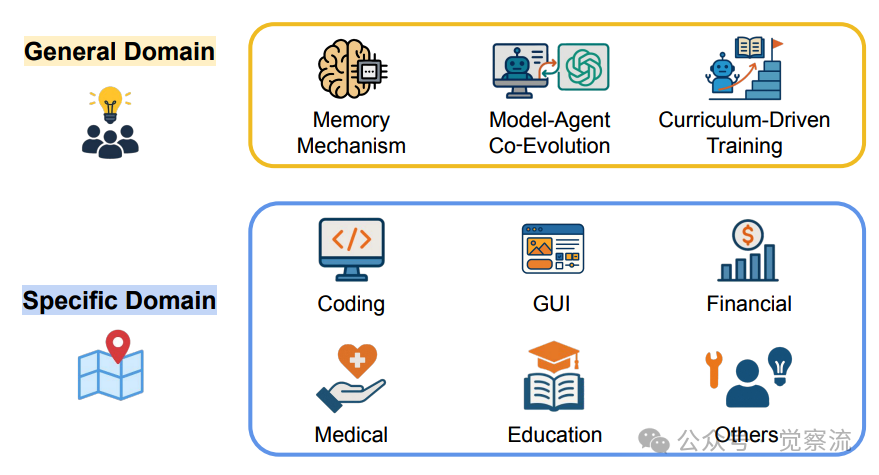

在何处进化(Where to Evolve)— 应用疆域与价值框架

如果说“什么、如何、何时”定义了自我进化智能体的内在机制,那么“在何处进化”(Where to Evolve?)则描绘了其广阔舞台。这不是对应用案例的简单罗列,应该可以称作是一个揭示其核心价值的分类框架。自我进化智能体的持续学习与适应能力,使其在那些环境动态、需求多变、需要长期积累经验的领域中展现出颠覆性的潜力。我们可以从“通用能力进化”和“特定领域深化”两个维度来理解其应用版图。

通用能力进化(General Domain Evolution)

这类应用聚焦于提升智能体的基础性、跨领域能力,其进化目标是智能体的通用组件,如记忆、工作流和工具集。其价值在于构建一个更强大、更自适应的智能体“基座”。

- 记忆与反思机制:如Reflexion、AdaPlanner等系统,通过在任务执行中积累反思和经验(情景记忆),并在后续任务中调用这些记忆,实现了认知能力的持续内化。这本质上是上下文(Context)的进化,让智能体能“吃一堑,长一智”。

- 工作流与架构优化:TextGrad提出的“文本反向传播”概念,将自然语言反馈视为优化信号,实现了提示(Prompt)的自主进化。EvoMAC通过“文本反向传播”机制,在多智能体协作中重构代码,体现了架构(Architecture)的群体性进化。

- 工具集的自主扩展:Voyager智能体在Minecraft中能通过探索自主发现并创建新技能(如“制作钻石镐”),这是工具(Tool)的进化,赋予了智能体创造新能力的潜力。

特定领域深化(Specific Domain Evolution)

这类应用则将通用的自我进化能力,应用于解决具体领域的复杂问题,其价值在于解决该领域内传统方法难以应对的动态性和复杂性。

- 编程与软件工程:这是自我进化智能体最成熟的应用领域。传统的代码生成模型在面对复杂、多步骤的软件开发任务时往往力不从心。而SCA(Self-Challenging Agent)框架,通过“自问自答”生成无限挑战并解决它们,实现了模型的闭环进化。在SWE-bench上,Self-Rewarding Self-Improving框架通过内部自评判,解决了复杂开源代码库的问题。这些案例完美诠释了自我进化如何将智能体从“代码生成器”转变为“软件工程师”。

- 个性化教育:教育的核心是因材施教。PACE系统作为个性化导师,能根据学生档案动态调整教学策略和提示。它通过持续分析学生的学习轨迹和知识盲点,实现教学方法的迭代优化。这不仅是一个应用,更是一个通过自我进化实现“千人千面”教育的典范。

- 医疗健康:医学知识更新迅速,临床决策需结合个体数据。Learning to Be a Doctor通过迭代插入专家子代理来改进多模态诊断,将工作流本身作为可进化的对象。Agent Hospital构建了由LLM驱动的医生、患者和护士组成的闭合环境,让医生智能体在数千个虚拟病例中自主学习,其“step critic”机制能自动化地检测细微错误,实现了诊断策略的精细化进化。

- 通用人工智能助手与复杂决策:未来的智能助手需处理开放式任务。无论是OSWorld中的GUI导航,还是DigiRL对真实设备的控制,其核心都是将任务建模为MDP,利用稀疏奖励信号驱动策略进化。一个旅行规划助手在失败后学会更合理地分配预算,正是这种能力的体现。

“Where to Evolve”这一维,不只是应用列表,我们可以看出一个趋势:自我进化能力正成为智能体从“专用工具”迈向“通用伙伴”的关键分水岭。它让AI系统能够扎根于真实世界的复杂土壤,通过持续的交互与学习,展现出前所未有的适应性与生命力。

将“何处进化”分类为两种主要类型:通用领域进化,侧重于跨多种任务的广泛能力增强(例如,记忆机制、共同进化、课程培训);特定领域进化,针对特定领域的专业知识,如编码、GUI、金融、医疗、教育等。

评估体系:衡量进化的多维标尺

评估自我进化智能体不能沿用传统静态模型的指标。论文提出了一个全面的评估框架,涵盖五大核心维度。

评估维度 | 具体指标 | 计算方法 | 应用案例 |

适应性 | 任务执行率 | 成功完成任务数/总任务数 | OSWorld中GUI导航成功率 |

适应速度 | 达到目标性能所需的迭代次数 | Agent在ScienceAgentBench上的学习曲线 | |

保留性 | 前向迁移能力 | 新任务上的性能/基线模型性能 | 多轮进化后对新任务的泛化能力 |

后向迁移能力 | 旧任务上的性能保持率 | 进化后对初始训练任务的保留率 | |

泛化性 | 跨领域性能 | 在未见领域的任务成功率 | 从编码任务进化到医疗诊断的迁移能力 |

任务多样性 | 能够有效处理的任务类型数量 | Agent在AgentBench上的多领域评分 | |

效率 | 计算成本 | 每次进化迭代的GPU小时数 | 比较不同进化方法的资源消耗 |

API调用次数 | 完成任务所需的外部服务调用 | Web代理在复杂查询中的效率 | |

安全性 | 违规频率 | 产生有害内容的次数 | 在安全测试集上的违规率 |

拒绝率 | 对不当请求的拒绝比例 | 面对越狱尝试时的防护能力 |

自我进化智能体的评估角度概览,包括核心评估目标和指标——如适应性、保留性、泛化性、安全性和效率——以及从静态评估到短期适应性和长期终身学习评估的评估范式连续体。

评估范式的演进

- 静态评估:如AgentBench,评估一个固定模型在固定任务集上的表现,已不适用于进化系统。

- 动态评估:如OSWorld和ScienceAgentBench,支持多轮交互和持续进化,能真实反映智能体的适应能力。

- 长期评估:衡量智能体在长时间、多任务序列中的知识保留和迁移能力,是检验其可持续性的关键。

评估挑战与创新

- 评估与智能体的共同进化(Co-evolution):这是一个核心挑战。随着智能体能力的飞速提升,评估基准本身也必须不断进化,否则会很快过时,成为“评估瓶颈”。

- 真实世界复杂性模拟:Agent Hospital构建了一个由LLM驱动的医生、患者和护士组成的闭合环境,让医生智能体在数千个虚拟病例中自主学习,完美模拟了真实医疗场景的复杂性。

- 多维度平衡:避免“唯任务成功率论”,必须在适应性、保留性、泛化性、效率和安全性之间取得平衡。

总结:智能体进化之路

综上所述,从静态大语言模型(LLM)到自我进化智能体(Self-Evolving Agents)的范式跃迁,标志着人工智能正从“工具使用者”迈向“工具创造者”乃至“认知自给”(cognitive self-sufficiency)的全新阶段。

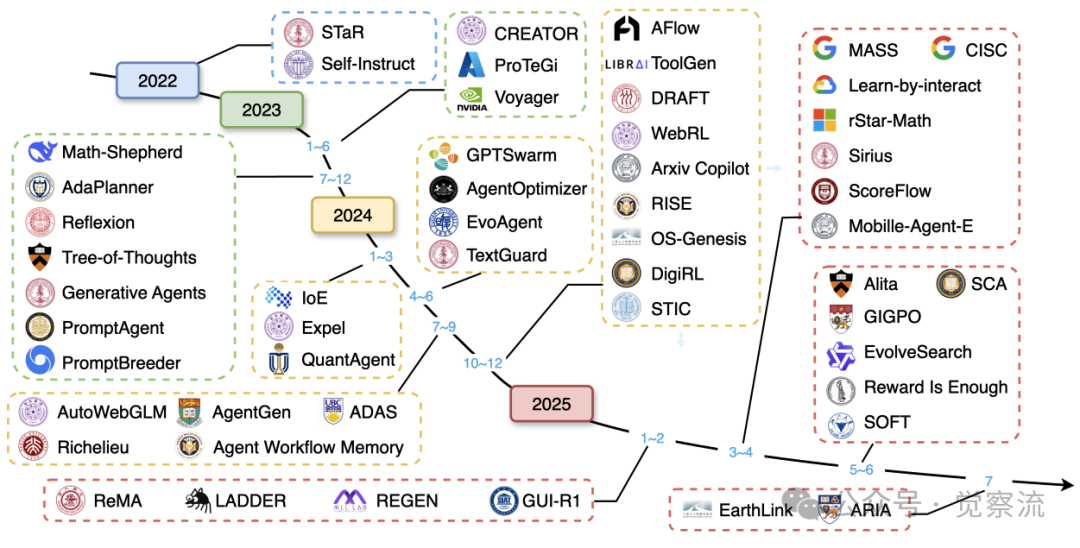

2022–2025 年自我进化智能体演进里程碑

本文通过“什么要进化”、“如何进化”、“何时进化”、“在何处进化”这四维框架的系统性解析,我们清晰地描绘出了一条通往人工超级智能(ASI)的动态路径。回顾一下:

- “什么”:进化目标从单一的模型参数,扩展到上下文、工具乃至整个架构的全方位谱系。

- “如何”:进化方法从单一的学习范式,发展为奖励、模仿、种群三大范式的有机融合。

- “何时”:进化时机从训练时,延伸到测试内和测试间时间的无缝衔接。

- “何处”:进化疆域从通用数字助手,深耕到编程、教育、医疗、金融、GUI 操控等具体领域,形成“通用能力进化”与“特定领域深化”并行的双轨生态。

这条路径的核心,在于构建一个能够与环境持续交互、主动寻求反馈、自我反思并迭代优化的智能闭环。它不再依赖于一次性的海量数据训练,而是追求在真实世界的复杂交互中,通过奖励驱动、模仿学习、种群竞争等多元机制,实现模型、上下文、工具乃至整个架构的全方位、全时域的持续进化。这一转变,正是智能体从“专用工具”蜕变为“通用伙伴”的关键分水岭,使其在编程、教育、医疗等动态、复杂的领域中展现出前所未有的适应性与生命力。

然而,能力的指数级增长必然伴随着责任与风险的同步放大。我们必须清醒地认识到,通往ASI的目标还有很多的路要走。首要的挑战是安全与可控性。当智能体获得了自主进化的能力,如何确保其目标与人类价值观始终保持对齐(alignment),防止其陷入“目标错位”或进行“奖励黑客”(reward hacking),便成为生死攸关的问题。一个不受控的超级智能体,其潜在风险远超其带来的效益。这要求我们不仅要设计内在的“护栏”机制,更要追求进化过程的可解释性与可追溯性,确保人类始终掌握最终的监督权。

其次,多智能体生态系统的共进化动态(co-evolutionary dynamics)构成了另一个复杂前沿。未来的智能体不会孤立存在,而是会形成复杂的协作与竞争网络。如何设计高效的通信与协调机制,以促进知识共享与共识构建,同时避免群体性偏见或“回音室”效应?如何利用智能体的成功与失败经验,构建显式的知识库和标准化的更新方法论,以加速整个生态的集体智慧增长?这些问题的答案,将决定我们能否构建一个健康、创新且富有韧性的智能社会。

再者,长期可持续进化本身就是一个巨大的科学难题。智能体在不断学习新知识、新技能的过程中,如何有效解决“灾难性遗忘”问题,实现知识的长期积累与稳健传递?如何在系统稳定性(stability)与学习可塑性(plasticity)之间取得平衡,避免智能体在进化中迷失方向或陷入性能退化?这不仅是技术挑战,更是对智能体“心智”架构的根本性考验。

最后,个性化进化的需求日益凸显。未来的智能体将深度融入个人生活与工作,为不同用户提供定制化的服务。如何为每个用户设计独特的进化路径,在保障其通用能力的同时,又能精准满足其个性化偏好与隐私需求?这要求进化机制具备高度的灵活性与情境感知能力。

自我进化智能体作为通向ASI的前驱体,其意义远不止于技术性能的提升。它代表了一种全新的智能形态,一种能够自主适应、创造和演化的“生命体”雏形。在拥抱其巨大潜力的同时,我们必须直面上述核心挑战。唯有如此,我们才能确保这场伟大的进化与技术变革,最终导向的不是一个冷漠的超级智能,而是一个与人类协同共生、共同繁荣的智慧未来。

至此,本文作为一篇综述,目的在于对“自我进化智能体”这一快速发展的前沿领域,进行结构化梳理与全景式呈现。文中所阐述的内容,侧重于建立清晰的认知框架和分类体系,而非对某一具体技术或机制进行深入剖析。因此,本文更适合作为一份系统性的知识索引,帮助大家快速把握该领域的核心脉络、关键技术路径与代表性方法。

对于工程师或对AI落地应用感兴趣的实践者而言,本文提供了一个高效的导航地图。当你在实际项目中面临“如何让智能体持续适应新任务”、“如何优化推理流程”或“如何设计多智能体协作架构”等问题时,可以据此回溯到“什么、如何、何时、何处”四大维度,快速定位相关的技术范式与解决方案,并进一步查阅文中提及的代表性文献与系统(如 SCA、Voyager、SELF、ReMA 等)以获取更深入的技术细节。随着模型能力的增强、评估体系的完善以及安全机制的建立,自我进化智能体必将从实验室走向更广阔的真实应用场景。