出品 | 51CTO技术栈(微信号:blog51cto)

今天,在链博会现场。

老黄再次身穿皮衣,与之江实验室主任、阿里云创始人王坚进行了一场炉边谈话。

两个计算界的大佬,围绕着AI和算力展开了一场深刻的思想交锋。

黄仁勋开场就抛出一个核心判断:AI 本质上是一种全新的软件开发方式。

过去靠人写代码、设计算法来预测结果,如今则是靠模型通过大量数据“学会”如何预测。这种基于学习的范式已经被证明具备极强的扩展性,也彻底改变了计算的底层逻辑。

不过,老黄显然不认同“AI将取代程序员”的论调。相反,他强调AI领域至少还有20年的技术工作等待完成。

谈到 AI 为什么能如此快速演进,除了英伟达在过去十年间将 AI 算力提升了 10 万倍之外,他特别强调了一个容易被忽视的推力——开放科研环境。

“绝大多数 AI 研究,都是在公开环境中完成的。而根据统计,中国研究人员在arXiv上的论文数量,已经是全球第一了。”

他顺势点名夸了中国团队 DeepSeek:“那篇论文写得非常好,不仅科学性是顶级的,工程实现也很出色。”

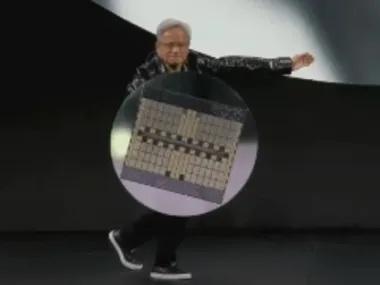

话题从AI发展逐步深入到了底层技术演进。老黄谈到了芯片架构的未来趋势:从单芯片走向多芯片堆叠,封装技术也会进入 Chip on Substrate(CoS)阶段。他表示,在未来:

“封装将不再只是一个芯片的大小,而是像整块面板一样的系统”。

以下是经过整理的对谈原文,enjoy:

01、这波浪潮是“推理AI”,下一波浪潮是“物理AI”

王坚:

很高兴再次见到你。

黄仁勋:

你能听清我说话吗?

王坚:

我们好像是在洛杉矶第一次见面的,那真的已经是很久以前了。你发明了GPU,彻底改变了计算的格局。现在我们又进入了AI的时代,真是一段不可思议的旅程。所以我第一个问题想问的就是关于技术的。如今AI成了热词,大家对它有很多不同的看法——你觉得这些年AI和AI计算到底经历了哪些真正的突破和变化?

黄仁勋:

这是个好问题。首先,AI本质上是一种全新的软件开发方式。

王坚:

没错。

黄仁勋:

从第一性原理来说,以前是人类写代码、设计算法去预测结果;而现在,是用算法来“学习”如何预测结果,基于大量的示例数据。这种方法——让计算机学会如何预测——已经被证明极具扩展性。

其实我们研究机器学习已经很多年了,但真正的转折点是2012年的 AlexNet,那是深度学习第一次展示出远超传统方法的效果。之后的五年里,我们先是看到计算机视觉的突破,然后是语音识别,再到语言理解,不仅达到了“可用”,甚至开始超越人类的表现。

接着我们开始跨模态地“翻译”:从英语到中文、从文字到图像、从图像到语言,甚至从中文到视频。生成式AI的出现,带来了“最终极的翻译”能力。生成式AI大约是在七年前真正兴起,如今发展非常迅猛。现在AI不仅能理解信息,还能生成内容。

我们目前所处的这波浪潮是“推理AI”。所谓推理,是指AI开始具备解决“从未见过的问题”的能力。就像人类一样,它可以一步步拆解问题,逐步解决。这就是“推理AI”的关键所在。

再往后,就是“物理AI”阶段——也就是把这些智能能力,装进实体设备,比如机器人里。回顾这十二年,AI几乎每隔三五年就会出现一次重大突破。我认为我们正接近这样一个时刻:AI能够完成大多数的认知任务,甚至超过人类水平。也正因如此,现在大家都在讨论“通用人工智能”(AGI)甚至“超级智能”。就像当年计算机视觉和语音识别逐步超越人类,如今在问题解决方面,AI也正在迈向“超人类”的阶段。

王坚:

真的太不可思议了。

黄仁勋:

这是十年里最令人兴奋的技术变革。

王坚:

是啊,尤其是今年,开源模型彻底改变了AI在商业领域的格局。

黄仁勋:

确实如此。那么你自己对哪项技术进展最感兴趣?

王坚:

对我来说,最让我兴奋的一直是“计算”。因为无论AI用在什么场景背后,核心都是计算。二十年前我们聊的是“计算机”,但那时很少有人意识到,“计算”本身才是真正改变世界的东西。而如今AI,又把“计算”推到了全新的阶段。

黄仁勋:

连我们训练模型的方式都在飞快变化,对吧?

最开始的十年,我们主要靠“规定流程”。我们会收集大量数据,甚至用AI来处理这些数据,然后做预训练,再加上人类反馈的强化学习——这其实就是人类“教”AI,把它“对齐”到人的价值观上。

但现在我们已经进入“后训练”时代了。AI开始自行思考、自主练习,进行强化学习、验证反馈、自我生成合成数据,自己做测试,自己学会推理。

所以现在对算力的需求已经到了一个令人难以置信的地步。

王坚:

是的。我其实是心理学出身的,所以我一直认为AI并不是在“模拟”人类智能,而是在“增强”人类智能。

对我来说,更重要的是,AI是在扩展人类的创造力,而不是取代人的思维能力。

黄仁勋:

完全同意。汽车扩展了我们的行动力,飞机也扩展了我们的行动力——而现在,AI正在扩展我们的智能能力。

它的工作方式和人脑确实不同,你说得对,但它能够完成很多和人类类似的任务。

02、开放学术和开源对AI发展的助力被严重低估

王坚:

说到这点,其实开源也是一个非常重要的时刻。你看我们有DeepSeek,也有来自阿里云的通义千问,这类模型数量并不多,但影响巨大。

所以我想问你一个问题:

你觉得,开源模型是否已经成为推动未来AI发展的一个颠覆性力量?

黄仁勋:

我们刚才提到AI这些年的快速进步,当然很多人会说是因为英伟达的技术发展得很快——没错,我们过去10年将AI算力提升了10万倍,这确实加快了数据处理和模型学习的速度。

但其实还有一个被低估的因素,那就是大多数AI研究,其实都是在“公开环境”中完成的。你看arXiv上来自全球的论文数量,真的非常惊人。

我记得有一个统计显示,中国研究人员在arXiv上的论文数量,已经是全球第一了。

这就是“开放科学”的协作模式:你发论文,我可以看,我也可以参与;我发论文,你也可以看,也可以贡献。我们其实是在做全球协作。

而“开源”就是开放科学的下一个阶段。不只是开放研究,还开放工程。

这就很强大了——你可以基于我的代码继续开发,我也可以在你的基础上迭代创新。结果就是,创新的速度不仅仅来自每一家公司或研发团队,而是整个生态系统的合力。

在中国的开源工程实践里,我看到非常聪明的一点就是:大家已经意识到这是协同创新的机会。

当然别忘了,开源的影响是全球性的。开源模型不仅帮助了中国本土生态,也在推动全球各地的技术发展。

现在市面上最先进的一些推理类开源模型,比如R1和Qwen,多模态推理能力都很强。

这意味着——不管你是什么行业:医疗、金融、机器人,只要你愿意,你就可以拿这些模型来微调,做出适合自己的版本。

还有一点非常重要,那就是开源是推动技术进步最安全的方式。你知道,“阳光是最好的消毒剂”——开源和开放创新能够引入全球科学界的监督,而这种监督会显著提升工作的质量。

比如 DeepSeek 的那篇论文,写得非常好,不仅科学性是顶级的,工程实现也非常出色。它完全是以开放的方式发布的,促进了教育、学习、分享,同时也得到了许多专业人士的审阅。这是非常好的模式。

王坚:

说到安全,我想说一句,DeepSeek 和通义千问都来自杭州,而我本人就是杭州人,对这座城市感到非常自豪。你下次来中国的时候,我诚挚邀请你来杭州看看。

黄仁勋:

我可以说,杭州是中国的“硅谷”。

王坚:

有人说杭州是中国的“奈飞之城”,我倒觉得杭州是世界创新网络中的一个重要节点。它非常特别,我再说一遍,欢迎你来杭州!

03、“AI for science”才是真正能带来巨大变革的领域

王坚:

你刚才谈到“开放科学”“开放工程”,让我想到你去年在 GDC 上提过的一句话:这是人类历史上第一次,我们有机会把“生物学”从一门“科学”变成一门“工程学”。这也是非常惊人的观点。

所以我想问——从长远看,AI 会如何改变科学发现和技术创新?它会不会改变科学家的研究方式?

黄仁勋:

这个问题很好。现在我们讨论的大多是“AI for human”,但我认为,“AI for science”才是真正能带来巨大变革的领域。

你看,人类设计了语言、人类设计了芯片工具,所以我们能用各种工具来操控这些东西,这对AI来说是相对容易的。

但生物不是我们设计的,是大自然创造的。因此,如果我们想操控生物系统,首先要能理解它。而现在,AI 正好是一种新的能力,能帮助我们理解蛋白质的结构、化学反应的过程、细胞的运行机制,乃至生命本身的意义。

我们甚至可以理解代谢反应在人体中的作用。如果AI能理解这些结构和含义,它就能帮助我们去“配置”“设计”,比如设计药物,帮助人类延长寿命。

王坚:

所以这是一个非常庞大的机会。

黄仁勋:

没错,是巨大的机遇。

另一个方向是——我们可以用AI来“模拟”一些复杂的交互,比如天气系统。

你想想看,天气系统牵涉到云层物理、高空云、低空云、大气物理、海洋物理、冰层物理、陆地物理……还有热传导、对流等等。这些不同领域的物理现象,必须被统一模拟起来。

从非常微观的物理到宏观尺度,我们称之为“中尺度物理(mesoscale physics)”。时间跨度从几秒到几年,这让模拟变得非常复杂。

但如果我们教会AI去预测这些过程,它就能远远快于传统的物理模拟。我非常有信心——无论是理解自然规律,还是模拟自然规律,AI 都将成为推动科学前进的关键力量。

这是一件意义重大的事情。

王坚:

确实太不可思议了。

04、未来的芯片将比桌子还大,成为“整块面板”一样的芯片系统

王坚:

真的非常令人震撼。我接下来这个问题可能有点专业。我注意到目前的AI技术,在很大程度上都依赖“硅技术”(Silicon Technology)。我们提升计算力、扩展内存、获得超高带宽——这一切几乎都建立在“硅”的基础上。

所以我想问你:接下来的10年、20年,我们还可以继续依赖硅技术来支撑AI的发展吗?

黄仁勋:

当然,所谓的“硅技术”其实已经加入了很多新元素,说它“只是硅”已经不准确了。未来我们仍会在多个方向上继续进步。

比如晶体管会走向三维结构,我们称为“全环绕栅极”(Gate-All-Around)。现在是“纳米片”,下一代就是“环绕栅”,再之后甚至是“晶体管堆叠晶体管”——就像叠罗汉一样,而不是平铺在硅片表面。

供电也会从背面布线,我们会从单芯片走向多芯片堆叠。封装技术会越来越先进。我们叫它 CoS(Chip on Substrate),英伟达是最早大规模采用这种技术的公司之一。

未来的封装也不会只是一个芯片大小,而是像“整块面板”一样的芯片系统。

未来,芯片的体积甚至可以大到像这张桌子一样。而在此基础上,我们还将引入硅光子技术(Silicon Photonics),通过极为紧密的耦合方式,直接把光子和电子连接在一起,这被称为 CPO(Co-Packaged Optics)。当你将这些技术综合应用在一起,其能力维度是难以想象的。

王坚:

是啊,第二代技术确实太惊艳了。

黄仁勋:

我们至少还有20年的技术活要干。而我之所以敢这么说,是因为我们英伟达的路线图已经覆盖了接近10年。现在我们正在设计、规划10年之后的系统——所以我很确定未来10年是清晰可见的,而接下来的20年,我们也不会缺少要做的事情。

王坚:

确实如此。

黄仁勋:

我们俩,至少未来20年都得忙着呢。

王坚:

特别是当你有一个优秀架构时,它配合硅技术可以释放出非常大的潜能。

那我最后一个问题,是关于人——尤其是年轻人。你之前问我最近在做什么,其实这几年,我每年都会和上千位志愿者和年轻人一起做一件事,叫“2050大会”。它背后的理念很简单:用科技连接人,尤其是年轻人。科技不只是技术,更是一种让人靠近彼此的力量。

黄仁勋:

你一直都很慷慨地拿出自己的时间,去引导、支持年轻人。

王坚:

是啊,我年轻时也受过很多前辈的帮助。和年轻人对话总是让人充满能量。在2050大会上,你能看到很多年轻人,他们对未来充满疑问,也对世界的未来感到焦虑,但正因为这样,他们才是最有力量的一群人。

黄仁勋:

王坚是个真正的榜样,令人钦佩。

05、每一个年轻人,都应该尽快去接触AI

王坚:

那你有没有什么特别的建议?如今大家都知道,AI 是我们这一代人的一次巨大机遇,特别是对年轻人来说更是如此。你有没有什么具体建议,或者是否打算为他们做些什么?

黄仁勋:

很多人说,AI已经能解决数学题、逻辑题,甚至能自己编程了,那我们是否还需要学习这些东西?

但事实是,无论你未来做得是不是编程工作,哪怕不再写代码,我们依然需要从第一性原理出发,去解决从未遇到的问题。你得具备将复杂问题一步步拆解的能力——这是所有高阶思考的基础。

所以我们必须教会年轻人“第一性原理思维”。如果没有批判性思维,你甚至无法判断别人说的对不对,也无法判断AI给出的答案是否合理。

你与AI的互动也如此:你需要能够准确描述问题,让AI帮助你;也需要具备判断AI回应是否“有道理”的能力。

所以,批判性思维非常重要。无论它是基于物理、数学,还是逻辑,它都是我们几乎所有认知活动的基础。

我建议年轻人依然要好好学习数学、逻辑、推理和编程——即使你不直接从事相关工作,也应该懂得它们。

第二点:我认为,今天的每一个年轻人,都应该尽快去接触AI,越快越好。

AI 是新一代的“计算机”。它变得非常强大,同时也变得非常好用。它能理解你的自然语言,不需要你学习一整套命令行。

如果你不会用AI,就告诉它:“我不知道怎么用你,教教我。”——它会一步一步教你。

AI 让计算机成为真正意义上的“全民工具”,你不需要是专家,也不需要编程背景,哪怕你是农民、是老人、是学生,都可以通过AI获得前所未有的能力。

这一代孩子将会拥有属于自己的AI,就像《星球大战》里的R2-D2,一直陪伴你成长。

这个AI会记住你的一生,提醒你、教你、陪你、理解你。这是一个令人惊叹的想法。

我甚至有点羡慕——我小时候就没有这样的AI,帮我记录、整理、思考、提醒。如果我能对AI说:“告诉我,我3岁时在做什么、在想什么?”它都能告诉我。我真希望我也有那样的AI伙伴。

王坚:

我第一次见到你时,你对技术的热情就深深感染了我。今天你依然保持着这样的热情,而且还拥有了令人敬佩的耐心——一步一步带领公司走到今天,创造了如此巨大的市值。

热情与耐心,正是年轻人最需要的两样品质。谢谢你刚才的分享。

黄仁勋:

谢谢你,谢谢你这些年来一直是这么好的朋友。我也很享受我们各自的职业发展,互相见证成长。

这是一次“世代级”的机遇——AI将定义未来一百年。这是极其重要的时代。

我也很高兴看到,中国在这个领域取得了这么多进展,有这么多人才、这么多突破。希望我们十年后还能坐下来再聊一次,看看那时我们走到哪了。

王坚:

最精彩的还在后头!好,那我们说定了。