网络安全中的攻防一直是矛与盾的关系,它们是相互对立且不断发展的。当大模型重塑产业形态时,网络安全的“攻防边界”正在被悄然改写,开始上演一场在用魔法打败魔法的战争,但最终谁会胜利,不得而知。

作为承载亿量级用户隐私数据、依托自动化场景运转的物流行业来说,既面临传统网络攻击的持续侵扰,又需应对大模型衍生的新型安全风险。如何在技术创新与安全防护间找到平衡?

近日,顺丰科技网络安全总监梁博在专访中,以甲方视角拆解了大模型爆火后,物流行业存在的安全痛点、分享了顺丰科技的应对策略,并深度探讨了网络安全生态的缺口与未来方向,为行业提供了极具参考价值的实践路径。

物流行业的“权限与风险”困局

物流行业的网络安全威胁并非新生事物,传统网络攻防的各类技战术在此均有体现。

梁博表示,大模型的出现让网络安全威胁呈现出与了以往截然不同的特征,核心风险集中在“大模型本身”及“其衍生生态”,且在与物流场景的深度绑定中被进一步放大。

从大模型自身特性来看,主流大模型基于Transformer架构构建,这种自注意力机制使其天然存在不确定性,原生面临着“提示词注入攻击”等新型威胁。攻击者通过上下文诱导,就可以让大模型输出错误信息,甚至做出错误决策,也就是大家常说的“胡说八道”。这种攻击的门槛低、影响大且直接,传统安全防护手段难以提前预判与拦截。

但他也不得不承认,处在大模型时代,不发展是最大的不安全,任何行业任何企业都要赶上大模型的发展形势,否则很可能被直接淘汰。

目前,物流行业正在将Agent广泛应用各种核心场景:智能客服可以根据用户授权操作直接调用户订单号,并获取更多敏感数据以回应签收查询;此外,无人配送车、楼宇配送机器人也成了物流行业的标配。

那Agent究竟是如何引发安全隐患的?毋庸置疑的是,在诸多场景中,Agent的“高权限”是效率保障,但也形成了巨大安全缺口。如何判断Agent获取的用户电话是否合理?如何界定其是否越权读取无关订单数据?

如今,包括防火墙、WAF等在内的传统安全技术和设备,对这类自动化、场景化的行为已经无法实现实时有效的防护拦截。

“大模型的发展速度远超安全规划建设的进度”梁博强调,无论是智能客服的敏感数据交互,还是无人系统的户外权限管控,本质都是“效率与安全的博弈”:若为追求效率放宽权限,用户隐私与业务安全将面临威胁;若为保障安全收紧管控,又会削弱技术对物流行业的赋能价值,这种矛盾在物流行业尤为突出。

以攻促防,实战守护数智物流网络安全

面对大模型带来的新挑战,梁博表示,无论技术如何演变,安全的基本原理不变。传统网络安全治理框架,同样适用于大模型等新场景。

为此,顺丰科技采取了一套系统化、流程化的治理方法,其核心是“先理清家底,再针对性防护 。”资产识别和风险管理是第一步,首要任务是看的见,通过主动测绘、API与源码分析、流量分析等技术手段,彻底搞清楚企业内部大模型生态的完整情况,包括大模型的应用,大模型的场景,Agent智能体。

其中,威胁情报是关键因素,其核心价值在于可以提供可理解、可执行的上下文,而非模糊的告警。高质量的情报则能指导具体的行动,比如打补丁、设规则等,起到知己知彼的作用。

情报生产方面,顺丰科技利用AI技术从外部攻击和开源信息中自动化提炼情报。情报消费层面,其将外部情报与内部资产关联,通过知识图谱技术,理解一个漏洞或威胁对自身业务链的实际影响,从而实现精准行动。

“实战是检验网络安全的唯一标准”,这是顺丰科技内部一以贯之的安全理念。同时,梁博也分享了网络安全应对策略。他表示,顺丰的体量大,场景丰富,面临的安全挑战也相对严峻。面对大模型带来的新型威胁时,顺丰不单单依赖单一技术或解决方案,而是以实战为核心驱动。

一方面,通过威胁情报,同行交流,监管指导等方式,掌握更全面的风险。另一方面,基于这些风险,主动通过每季度内部红蓝对抗、每年邀请外部多久TOP攻击队演练和参加国家级实网攻防演练,加之分析外部APT报告、同行安全案例,了解更高级的安全威胁。

“通过这些实战方式,逐渐完善内部安全体系,并在实战中验证其是否能达到预期。此外,我们还建立了深度复盘机制,将实战中发现的问题转化为改进任务,形成闭环管理,推动安全体系持续迭代。”梁博补充道。

他坦言,安全运营是顺丰内部长期的痛点,往往需要投入大量的人力去做。因为之前没有大模型,大部分场景很难通过自动化的方式实现。近两年我们基于大模型研发了自动辅助研判的驾驶的安全机器人,自动化率提升至30%,但考虑到大模型仍存在幻觉问题,我们做了大量的兜底措施,诸如设置特定的提示词,严格限制自动化研判的场景。目前内部80%左右的安全场景已经能完全由大模型来研判。

多方联合弥补网络安全生态缺口

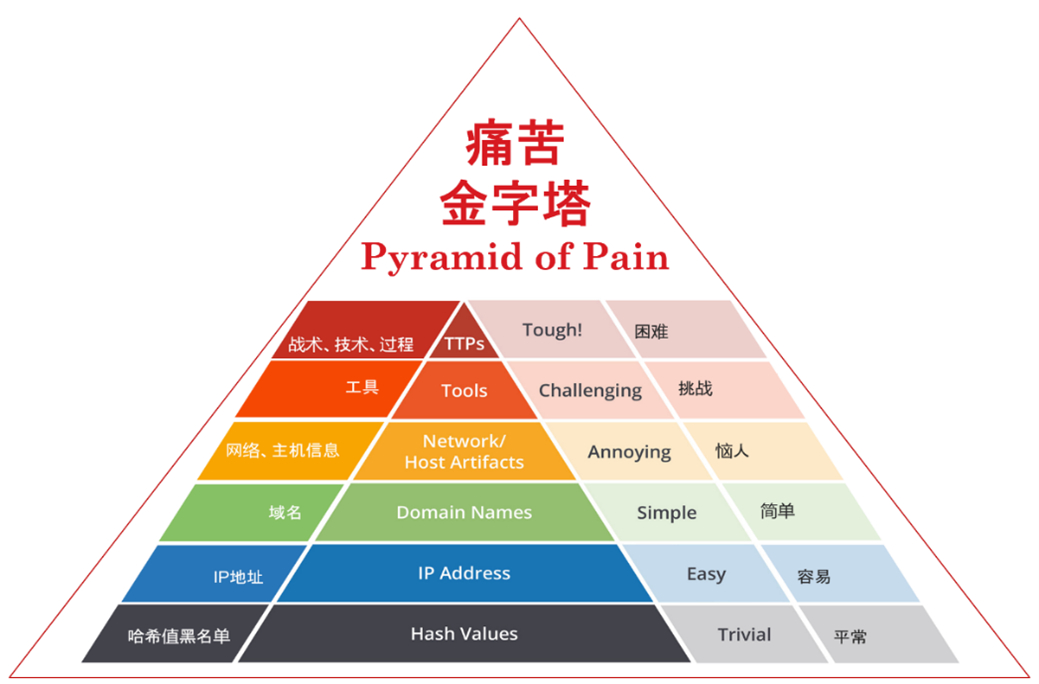

作为甲方企业,梁博对当前网络安全生态的“断层”有着深刻认知。行业内有一个经典的“威胁情报痛苦金字塔”理论(Pyramid of Pain):金字塔底层是攻击IP、域名、邮箱等,中层是攻击者使用的工具与技术,顶层是攻击者的技战术、技术、流程等,越往上层的对抗措施对攻击者的干扰越大,让甲方的防御更有主动性。

但目前整个行业的情报消费仍处在痛苦金字塔中底层阶段,难以触及顶层。主要原因在于:其一,生产与需求不匹配。高级技战术情报的生产需要资深安全专家投入大量精力(仅依赖自动化&AI手段,准确率、召回率往往不足30%),而需求仅集中在少数企业群体中,投入产出比低,导致乙方缺乏生产动力。

其二,设备能力局限。当前主流安全设备,包括防火墙、终端EDR等仍局限于处理IOC级别的威胁,无法支持更高级别的检测。比如,根据流量中的Cookie、UA字段匹配等很难落地到现有设备中实现有效防御。

其三,接口与标准的缺失。多数安全设备仅开放了数据接口,未开放检测、分析、处置能力接口,甲方无法将更高级别的情报转化为设备可执行的动作,比如hunting行动、针对性防护检测规则等。

对于未来与乙方的合作,梁博期待行业能共同推动两大方向:一方面,希望乙方加大对高级情报的研发投入,探索更高效的生产模式,降低甲方消费门槛;另一方面,期待设备厂商升级产品能力,开放更多的深度检测与处置接口,并有可落地的行业情报质量标准进行牵引,让高级情报真正实现可落地、可执行。

写在最后

在大模型技术持续演进的当下,物流行业的网络安全没有“一劳永逸的答案”。

正如梁博所言,安全建设需要“直面挑战、快速迭代”——既要用成熟方法论管控新场景,又要通过实战持续优化防护体系,更需联合行业力量补齐生态缺口。顺丰的实践证明,唯有在“守”住安全底线的同时,积极“破”解新型风险,才能在技术创新与安全防护的平衡中,为物流业务保驾护航,也为行业提供可借鉴的安全范式。