作者丨赖文昕

编辑丨陈彩娴

8月21日,汇集了近170家国内外机器人企业的世界机器人大会(WRC 2024)在北京如期而至。大会现场上,最受欢迎的主角们便是27款特点鲜明的人形机器人。

回顾悄然过半的具身智能元年,不难发现,人形机器人在工业场景落地正成为一种行业趋势。

放眼全球,在众多工业场所中,汽车制造工厂无疑是最引人瞩目的焦点之一。

Figure AI 在本月初发布新一代人形机器人 Figure 02 之余,还展示了其初代机器人在美国南卡罗来纳州斯帕坦堡的宝马汽车工厂中忙碌的身影,Figure 01 进入到宝马X5、X7 SUV以及Z系列跑车的仓储、钣金等车间,每天连续工作20小时。

Apptronik 则与奔驰联手,将 Apollo 人形机器人部署在生产线上,承担起搬运和装配等劳动密集型任务,同时确保零部件的精准配送和质量检查。

特斯拉也不甘落后,其 Optimus 人形机器人已在自家汽车产线上展开测试,并有望在2026年为其他公司大批量生产。

而来到中国,人形机器人也开始进入车厂实训——

比如,在今年,人形机器人第一股优必选就与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等众多汽车企业合作,自研的工业版人形机器人Walker S进入多家车厂实训。

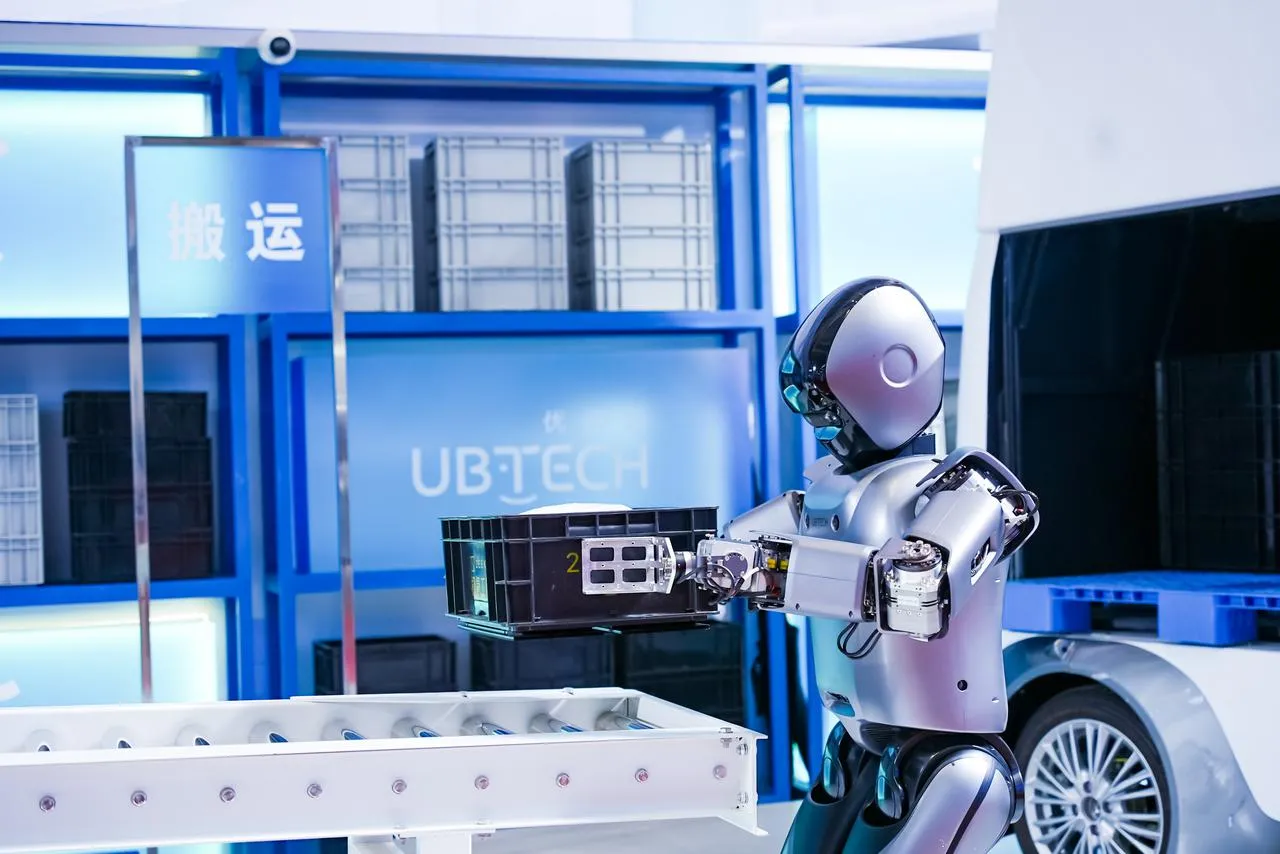

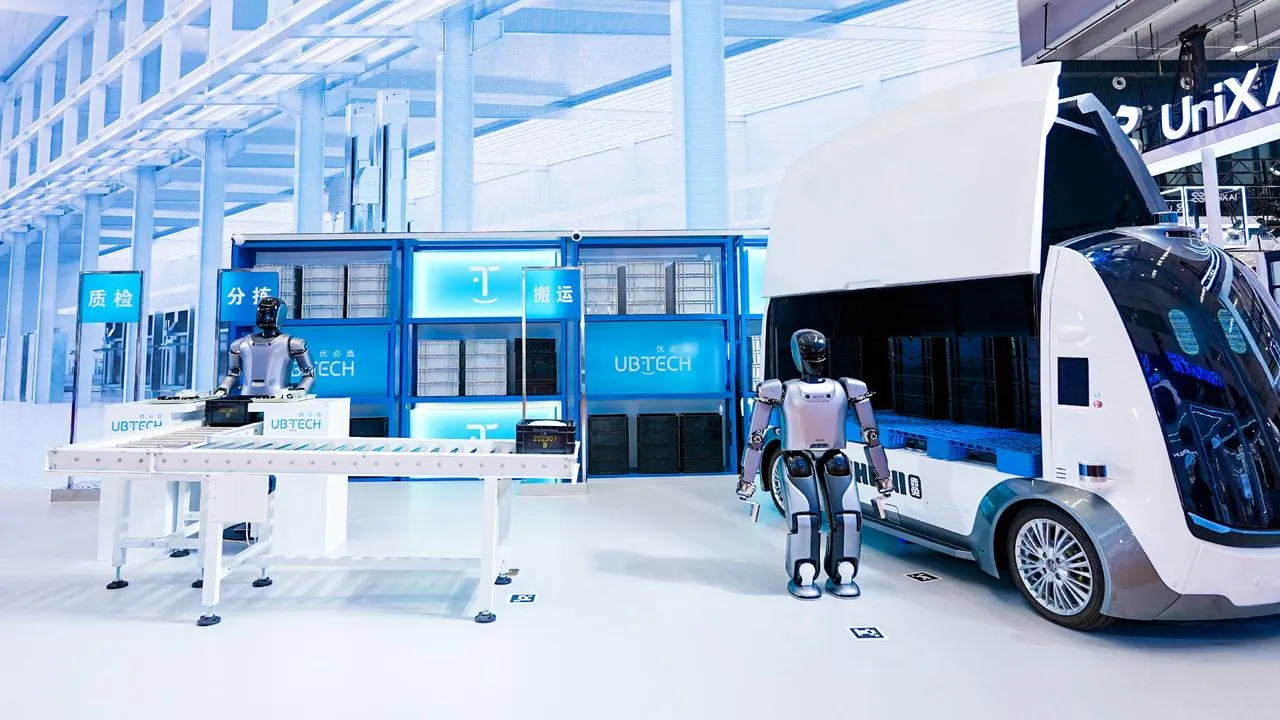

而在火爆的 WRC 2024 中,优必选直接把车厂实训成果搬到了展会现场,Walker S系列人形机器人在现场直接“开工”,向参会者们展示了智能搬运、智能分拣、智能质检等任务的执行能力。基于具能智能关键技术的突破,优必选还在这次大会上率先推出了“人形机器人工业场景解决方案”。

据了解,优必选是目前全球唯一一家与多家车企宣布战略合作,并进入车厂实训的人形机器人企业,而且已获得了车厂超过500台的工业版人形机器人意向订单。

大会现场,优必选还与北京具身智能机器人创新中心、奥迪一汽达成合作,三方将共同研发人形机器人智能化解决方案,将人形机器人引入汽车产线的智能搬运、质量检查和化学品操作等工位,推动人形机器人在汽车工厂的大规模应用。很显然,科幻电影的部分情节距离我们的现实生活越来越近。

优必选与奥迪一汽签约

那么,人形机器人到底需要解决什么技术难题才能进入车厂实训?车厂对于人形机器人的需求主要集中在哪些方面?我们试图挖掘一下这一行业热点背后的更多信息。

人形机器人进车厂,难在哪里?

在人形机器人具备落地应用的条件之前,汽车产业已实现高度的自动化水平:复杂的车辆制造流程被巧妙地分解为一系列更为简单的步骤,并在专门的工作站进行高效执行。因此对于成为制造线一环的人形机器人而言,它们需要具备几个重要的能力。

但对于即将“入职”工厂的人形机器人而言,它们必须同时具备强大的鲁棒性和先进的智能化自主决策能力。

首先,汽车工厂环境的复杂性要求人形机器人具备强大的环境适应性和鲁棒性,能够在不同的工作站和生产线布局中自如切换,应对多变的生产需求,并确保任务完成的稳定性。同时,汽车制造的精密性要求机器人必须具备精确的操作能力,能够执行精细的装配工作,如对小零件的精确放置和组装。

另外,人形机器人需要在力量与灵活性之间找到平衡点。它们既要有足够的力量来搬运重型汽车零部件,又要保证手臂和手部的灵活性,以完成复杂的装配任务。

实时感知与响应能力同样必不可少,因为工厂环境是动态变化的,人形机器人需要能够迅速感知环境变化,并做出恰当的反应,以保证生产流程的连续性和效率。

在多任务协调方面,人形机器人需要能够同时处理多个任务,并与工厂中的其他系统和机器人进行有效协同。这要求它们具备高度的智能化和协调能力,以确保生产流程的顺畅和高效。

安全交互则是另一个关键点,尤其是在与人类工人共同作业的环境中,机器人必须确保人机交互的安全性,避免任何碰撞和意外,保障工人的安全和生产的顺利进行。

综上所述,人形机器人要想在汽车工厂中发挥重要作用,就必须在适应性、稳定性、精确性、力量与灵活性、感知与响应、多任务协调以及安全性等方面进行技术创新和突破——这些能力与人类相当、甚至超越人类的“六边形选手”,需要在非结构化且对灵活性要求较高的工位上提供服务,与现有的工业机器人形成互补。

“工厂中的工序是动态调整的,可能今天负责搬运,明天做物料分拣,后天就开始组装了。涉及不同的场景、工况的情况下,人形机器人的泛化性是最好的。”优必选副总裁、研究院院长焦继超曾对人形机器人进厂做出解读。

以最基础的搬运任务为例,尽管如机械臂、自动导引车(AGV)等配合在工厂常见的高温高湿高噪音环境下已得到广泛应用,但一旦具体的空间发生变化,如从空旷车间进入狭窄过道,这些“经典搭档”就难有容身之地,这便是人形机器人参与其中的机会。

为了完成这个任务,优必选在“大脑”负责的感知、规划,“小脑”负责的控制,以及负责执行的高性能肢体上都进行了对应的研发:首先,为了精准导航与避障,Walker S系列会构建周围环境的3D语义地图规划行进的路线;接着,通过视觉识别与模仿学习辨别具体需要搬运的物体;最后,再用轻量化仿人双臂和定制末端执行器搬起最重15公斤的物体。

目前,Walker S 系列最快能在不到一分钟的时间内完成物料搬运,并用约45秒将物料摆放到位。

再看工业场景中另一项经典的分拣工作,则对人形机器人的灵巧操作与智能水平提出了更高的要求。毕竟,零部件数量众多,不少只有毫米级的差异,对视觉技术就已提出了很高的要求,更毋论“大脑”与“小脑”之间的配合了。

那么,优必选是如何将分拣任务拆解并逐一执行的呢?

能让Walker S系列实现拆解、推理并执行子任务的核心,便是优必选训练的、面向工业制造场景的人形机器人规划大模型。

在此基础上,Walker S系列先用6D位姿识别技术来定位、识别部件与工具;接着,通过端侧道多模态大模型理解和规划具体的分拣任务(受干扰依旧可行);然后,用双臂自主运动算法生成可泛化的无碰撞和协作抓取路径;最后再用灵巧手协同操作,实现在10秒内抓取和放置2种组件。

除此之外,在2024世界机器人大会上,Walker S 系列机器人还在现场证明了其在精准质检方面的能力。

具体而言,Walker S 系列利用语义VSLAM技术进行精确导航,能够灵活地弯腰下蹲,检测低矮区域的部件;还能通过手持LED灯和高精度摄像头的配合,使得螺栓检测达到了毫米级的精度,确保质检结果的准确性。通过和管理系统的打通,检测结果也能够实时反馈。

可以说,通过这些技术成果,优必选的人形机器人不仅提升了工业自动化的水平,也为制造业的未来发展描绘了从自动化到智能化进化的蓝图。

车厂实训,让数据飞轮滚动起来

对于具身智能的从业者而言,大家都已形成一个共识:数据是最大的痛点之一。

因此,除了高成本的真机采集与同现实存在差距的仿真数据外,不少企业正探索着让机器人先走进现实场景中,从简单基础的任务直接采集、积累数据。

不难发现,具身智能的发展是一个动态的循环过程,其中数据飞轮通过收集互动数据来不断优化机器人的算法,这些优化后的算法又使机器人能够在真实场景中更有效地执行任务,进而实现场景落地。

场景落地不仅验证了技术的实际应用价值,也提供了新的挑战和数据,这些新的数据再次反馈到数据飞轮中,推动技术的进一步迭代和进步。

技术进步又开拓了新的应用场景和需求,形成了一个相互依赖、相互促进的正向循环,使得具身智能系统能够持续进化,以适应不断变化的环境和任务需求。

很显然,自动化程度较高的车厂,便是一个好的开始。

在工业生产的未来图景中,人形机器人需要与工人、自动导引车(AGV)、无人物流车以及智能制造管理系统共同编织出一张高效协作的网络。这意味着在 AI 2.0 时代,工厂场景需要人工智能、机器学习、多模态交互技术的共同作用,才能实现任务的智能分配与调度,以及生产流程的无缝衔接。

具体而言,在任务分配与调度中,智能制造管理系统扮演着中枢角色,通过算法优化,将任务精准下达到每一个执行单元,同时确保实时数据交换,使得生产信息系统的处理流程更加高效,多机协同作业成为常态。

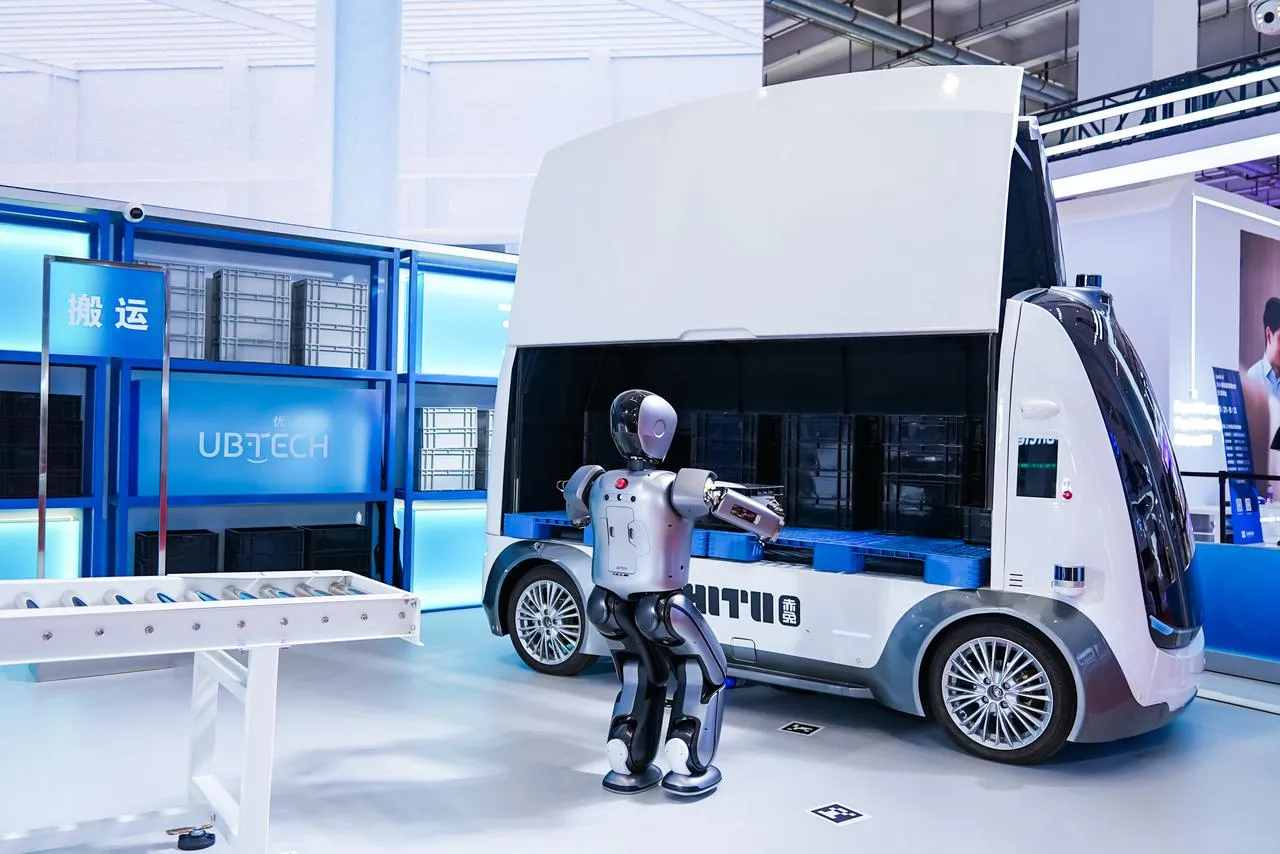

而在物料搬运与配送领域,AGV和无人物流车根据系统指令自动规划路径,而人形机器人则利用语义VSLAM技术在复杂环境中进行自主导航和精确作业。

人形机器人的灵活性和高精度使它们能够执行加工、装配和质量检测等任务,同时通过5G网络与智能制造管理系统实时通信,与人类工人和其他机器人进行高效协作。工人在必要时介入,处理更复杂的任务或进行设备维护,确保生产过程的连续性和稳定性。

最重要的是,其间紧密相扣的所有执行单元在生产过程中收集的数据,如生产效率、物料消耗和设备状态,都能被制造企业的智能制造管理系统汇总分析,为生产决策提供支持,并不断优化任务分配与调度策略,推动着工业生产的持续进步和创新。

基于此,优必选以汽车行业为突破口,制定了三个阶段的未来规划。

在当前阶段,优必选专注于以新能源汽车制造场景作为人形机器人在工业场景的切入点,实现人形机器人在搬运、物料分拣等工业场景中的测试,不断完善硬件的稳定性和可靠性;下一阶段,优必选计划随着人形机器人大规模的落地应用,不断提升产品的性能,逐渐实现规模商业化,不断降低人形机器人的成本,并横向拓展至消费电子制造业等其它行业及应用场景。

到了第三阶段,随着软硬件的进一步成熟,优必选将进一步把人形机器人拓展到较为复杂的任务场景,具备超过10+种技能,成为多任务通用型工业人形机器人。

“我们拥有大量数据来迭代我们的模型,这使得智能技术能够真正落地。通过新数据的不断迭代,我们可以利用软件来定义硬件,实现面向工业应用的通用化解决方案。”焦继超分享道。

在WRC 2024上,Walker S系列就展示了其在模拟工业环境中的协同工作能力。

Walker S Lite与L4级无人物流车Chitu赤兔协同作业,通过智能驾驶系统Upilot获取实时信息,自主导航并精确地完成搬运任务。同时,Walker S系列在质检环节能够实时上报质量管理系统的检测结果,而在分拣环节,它能够根据智能制造管理系统的指令,自主执行物料转运任务。

写在最后

业内普遍认为,人形机器人将成为继智能手机和新能源汽车之后的下一个技术风口。与此同时,存在于制造业的劳动力缺口,则是进一步放大了市场对人形机器人的想象空间。

人社部、工信部、教育部此前联合发布的《制造业人才发展规划指南》指出,到2025年,中国制造业工人缺口将接近3000万,缺口率达48%。另一方面的数据显示,中国电子学会数据显示,到2030年,我国人形机器人市场规模有望达到8700亿元。

这些数据组合在一起,不仅反映了市场对高效、智能的工业制造方案的迫切需求,也预示着人形机器人在补充劳动力缺口,推动工业升级和生产力发展中的巨大潜力——一个潜在的万亿市场正在打开。

2023年12月,人形机器人Walker S 敲响了上市锣,优必选在港股上市,成为“人形机器人第一股”。

针对行业一直期待的人形机器人应用,优必选也率先卡位,并试图成为引领者。焦继超表示:“作为研发人员,希望大家冷静地看待新技术的发展,给更多的空间提升应用能力,先把行业培育起来,人形机器人的前景是非常光明的,我们会坚持不懈地走下去,解决发展过程中遇到的各种难题,不断突破技术瓶颈。”

走进车厂实训,也预示着人形机器人在现实场景发挥作用的脚步离我们更近了。下一个工业革新浪潮,也许就在不远处。