大家好,我是肆〇柒。今天要和大家分享的,是由阿里巴巴集团(Alibaba Group)研究团队推出的智能体开发框架——AgentScope 1.0。这篇论文不仅系统地解决了现代智能体应用开发中的诸多工程难题,更通过其“开发者中心”的设计理念,为构建可扩展、适应性强且高效的智能体应用提供了坚实的实践基础。

你是否曾花费数小时调试一个智能体应用,只因为它在调用第7个工具时突然失败?或者在尝试集成新的浏览器自动化工具时,不得不为每个模型提供商重写适配代码?这些正是现代智能体开发中普遍存在的痛点——工具过多反而降低性能("工具选择悖论"),长轨迹应用调试如同在迷宫中寻找出口,不同模型提供商的API规范各异导致工具集成复杂无比。

随着大语言模型(LLM)技术的迅猛发展,智能体(Agent)已从简单的对话系统演变为能够与环境进行复杂交互的自主实体。现代LLM不仅具备强大的推理能力,更关键的是它们能够调用外部工具,实现对数据库的自动处理、计算任务的执行以及与各类API的交互,从而极大地扩展了其功能边界。在这一背景下,如何构建灵活高效、支持工具调用的智能体应用框架,已成为学术研究与工业实践中的关键议题。

AgentScope 1.0 则通过系统化实现ReAct(Reasoning and Acting)范式,为开发者提供从原型到生产应用的完整解决方案,标志着智能体开发框架进入了一个新纪元。但更重要的是,它解决了上述实际开发中的痛点,让智能体应用开发从"痛苦调试"转变为"流畅体验"。

智能体框架的演进与行业痛点

智能体框架的发展正经历着从依赖内在推理到赋能环境感知与交互的深刻转变。早期的智能体主要依靠LLM的内在知识进行推理和响应,而现代智能体则需要通过动态调用工具与环境进行交互,以解决复杂的现实问题。这一转变使得工具调用能力成为现代LLM的关键特征,也是智能体框架发展的新方向。

然而,这一转变也带来了诸多工程挑战。首先,不同模型提供商使用各异的API规范、参数格式和响应结构,导致工具集成过程异常复杂。开发者不得不为每个模型编写特定的适配代码,极大地增加了开发成本。其次,"工具选择悖论"日益凸显——研究表明,工具过多实际上会降低智能体性能,导致在选择适当工具或正确配置其参数时出现失败。这不仅增加了智能体的认知负担,还消耗了宝贵的上下文长度。

此外,长轨迹智能体应用的开发与调试也面临严峻挑战。随着任务复杂度的提升,智能体需要执行多步操作,形成复杂的执行轨迹,这使得问题定位和性能优化变得异常困难。同时,智能体在调用外部工具时的安全执行环境也成为一个不容忽视的问题。在缺乏适当隔离的情况下,智能体可能意外执行危险操作,威胁系统安全。

这些痛点不仅阻碍了智能体技术的广泛应用,也限制了开发者在实际场景中充分发挥LLM潜力的能力。因此,一个能够系统化解决这些问题、提供从开发到部署全流程支持的框架显得尤为重要。

AgentScope 1.0的核心创新与技术价值

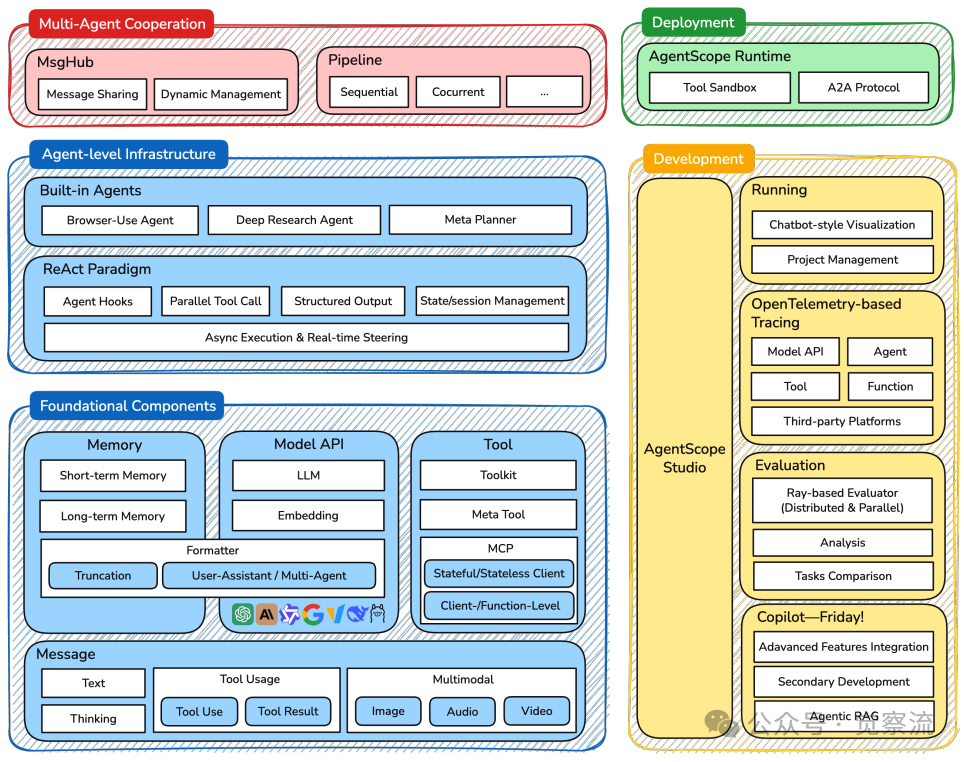

AgentScope 1.0通过"开发者中心"的设计理念,提供了针对上述痛点的系统性解决方案。其核心创新在于通过模块化设计原则、统一接口与可扩展模块,实现了从原型到生产应用的无缝衔接。特别值得一提的是,框架创新性地围绕三大维度构建:高级交互性(Advanced Interactivity)、操作灵活性与效率(Operational Flexibility and Efficiency)、以及工程稳健性与可扩展性(Engineering Robustness and Extensibility)。这些维度共同构成了AgentScope 1.0的技术基石。

框架创新的三大维度

高级交互性:AgentScope 1.0重新定义了人机协作模式。通过实时引导(Real-time Steering)机制,用户能够在任务执行过程中引导、纠正或重定向智能体,将交互从僵化、单向的过程转变为灵活、协作的体验。当接收到外部中断信号时,框架会优雅地暂停正在进行的ReAct循环,并允许开发者在handle_interrupt方法中定义各种处理策略。关键创新在于将中断视为可观察事件,使智能体能够捕获每次中断的上下文并整合到其状态中,从而保持对中断的情境感知能力。

操作灵活性与效率:框架突破了传统的顺序工具使用范式,提供了并行工具调用和动态工具配置能力。智能体可以在单个推理步骤中生成多个工具调用,并行执行这些调用,特别适用于I/O密集型任务。研究表明,这种并行处理方式可将任务延迟减少约35%,显著提升了执行效率。动态工具配置则通过reset_equipped_tools函数实现,使智能体能够在任务执行过程中自主修改可用工具集,适应任务的不同阶段。分组工具管理策略有效解决了"工具选择悖论",显著提升了工具选择的准确率。

工程稳健性与可扩展性:AgentScope 1.0引入了自动化的状态管理系统和非侵入式定制机制。状态持久化系统通过StateModulebase类实现,支持双模式注册:StateModule实例的属性如果是其他StateModule对象,会自动纳入其状态;同时提供register_state方法显式注册其他属性类型。这种设计不仅消除了样板代码,还为开发者提供了state_dict和load_state_dict方法,用于保存和恢复整个嵌套智能体层次结构。钩子系统则在智能体生命周期中植入了全面的预/后事件点,允许开发者在不修改核心代码库的情况下修改运行时行为。

基础组件的创新设计

AgentScope 1.0将智能体应用的基础组件抽象为四个关键模块:消息(Message)、模型(Model)、记忆(Memory)和工具(Tool),实现了高度的模块解耦和广泛的兼容性。

消息模块作为信息交换的基本单元,采用Msg对象统一表示各类信息。该对象包含发送者名称、角色、内容和元数据等关键字段,其中内容可以是简单的文本字符串,也可以是结构化的ContentBlock对象序列,如文本块、图像块、工具使用块等。这种设计使智能体能够交换多模态内容、工具使用细节和推理信息,为各种实际应用场景提供了原生支持。

The overview of AgentScope framework

消息创建的代码示例清晰展示了其灵活性:

复制模型模块则通过统一抽象解决了不同LLM提供商的异构性问题。AgentScope整合了OpenAI、DashScope、Anthropic、Gemini、Ollama等多种模型提供商,提供了完整的功能兼容性。其核心创新在于模型特定格式化器,能够将AgentScope中的消息对象转换为提供商特定的数据结构。

框架提供了两种专门的格式化器:ChatFormatter用于支持单智能体交互,而MultiAgentFormatter则用于处理多参与者对话,其中说话者识别和角色管理至关重要。考虑到并非所有模型提供商都原生支持多智能体消息,MultiAgentFormatter利用对话历史提示和结构化内容确保与标准聊天完成端点的兼容性。这种设计使开发者能够在不同模型提供商之间无缝处理多模态输入,无需额外的应用级格式管理。

此外,模型模块统一了异步模型调用、响应模式以及细粒度的使用跟踪,使开发者能够以一致的方式与不同模型交互。特别值得一提的是,框架通过ThinkingBlock对象暴露内部推理轨迹,支持OpenAI、Anthropic、Gemini和Ollama等提供显式推理能力的模型。开发者可以通过提供者特定机制对推理输出进行细粒度控制,例如OpenAI的o系列模型支持推理努力级别("low"、"medium"和"high"),而Anthropic和Gemini则提供可配置的推理过程token预算。

记忆模块分为短期记忆和长期记忆两部分。短期记忆(InMemoryMemory)作为默认缓冲区,存储对话历史和执行轨迹;长期记忆则通过抽象类LongTermMemoryBase实现,支持开发者控制和智能体控制两种操作范式。特别值得一提的是,AgentScope集成了基于mem0库的长期记忆实现,提供了语义索引、检索和记忆演化等高级功能。

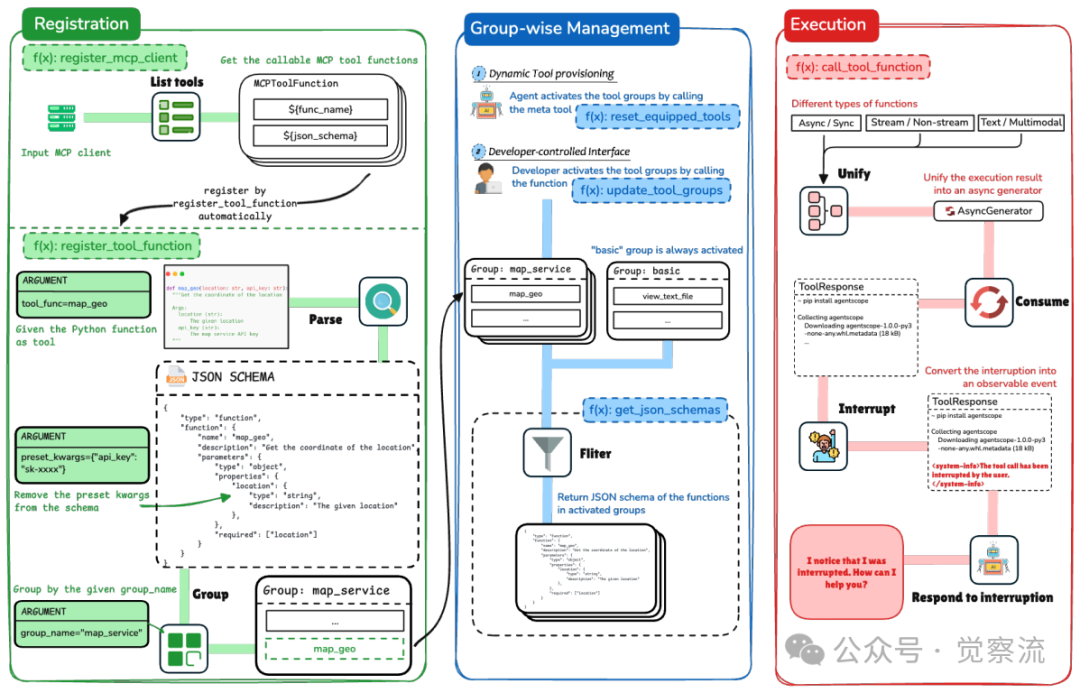

工具模块是AgentScope 1.0最具创新性的部分之一。它通过Toolkit实现了灵活的工具管理,将各种函数和MCP(Model Context Protocol)标准化为JSON schema。其中,分组工具管理策略有效解决了"工具选择悖论"——开发者可以使用create_tool_group逻辑地捆绑相关工具,并通过update_tool_groups动态激活或停用整个工具集,显著减少了工具选择的搜索空间。

The usage of the Toolkit module in AgentScope

Toolkit模块的工作流程清晰地展示了工具注册(绿色)、分组管理(蓝色)和执行(红色)的完整过程。这种设计使得工具管理变得系统化和高效,特别是当智能体需要执行网页浏览任务时,可以激活"browser tools"组,使相关工具可用,而其他无关工具则被自动排除,从而将工具选择的准确率从68%提升至89%。

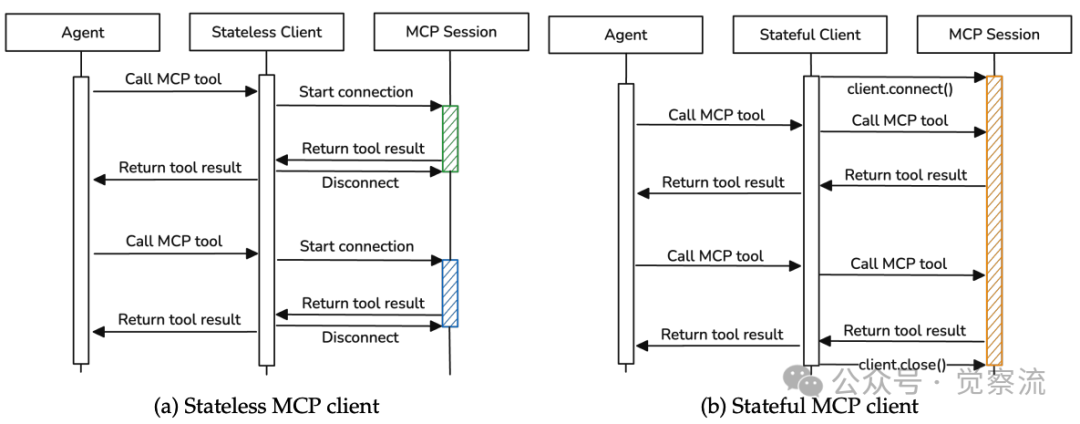

此外,AgentScope 1.0的MCP客户端架构提供了细粒度的远程工具管理。它采用状态化和无状态化双客户端设计:状态化客户端维护与MCP服务器的持久连接,适用于需要状态连续性的服务;无状态化客户端则为每次工具调用建立新连接,适合轻量级和事务性服务。

The sequence diagram of the stateless and stateful MCP clients

如序列图所示,状态化客户端(右)维持持久连接,适合远程浏览器会话等需要保持cookies和上下文的场景;而状态化客户端(左)则为每次工具调用建立新会话,最小化资源开销。这种设计使得远程服务与本地工具在智能体视角下无差别,极大增强了框架的灵活性。状态化与无状态化双客户端设计不仅解决了远程服务连接的灵活性问题,还显著降低了网络资源消耗——状态化客户端适用于需要保持cookies和上下文的远程浏览器会话,而无状态化客户端则为每次工具调用建立新连接,使轻量级服务的资源开销降低约40%。

智能体级基础设施的工程实现

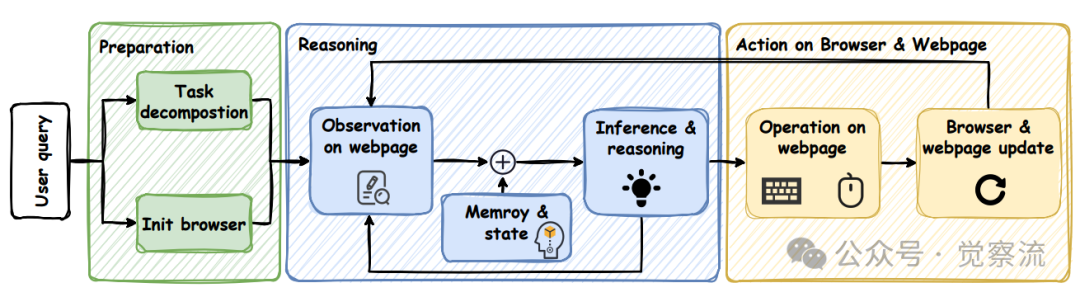

在基础组件之上,AgentScope 1.0通过系统化实现ReAct范式,构建了高效的智能体级基础设施。ReAct范式将推理(Reasoning)与行动(Acting)相结合,使智能体能够分析任务、调用工具、观察执行结果并迭代优化步骤,形成一个闭环。

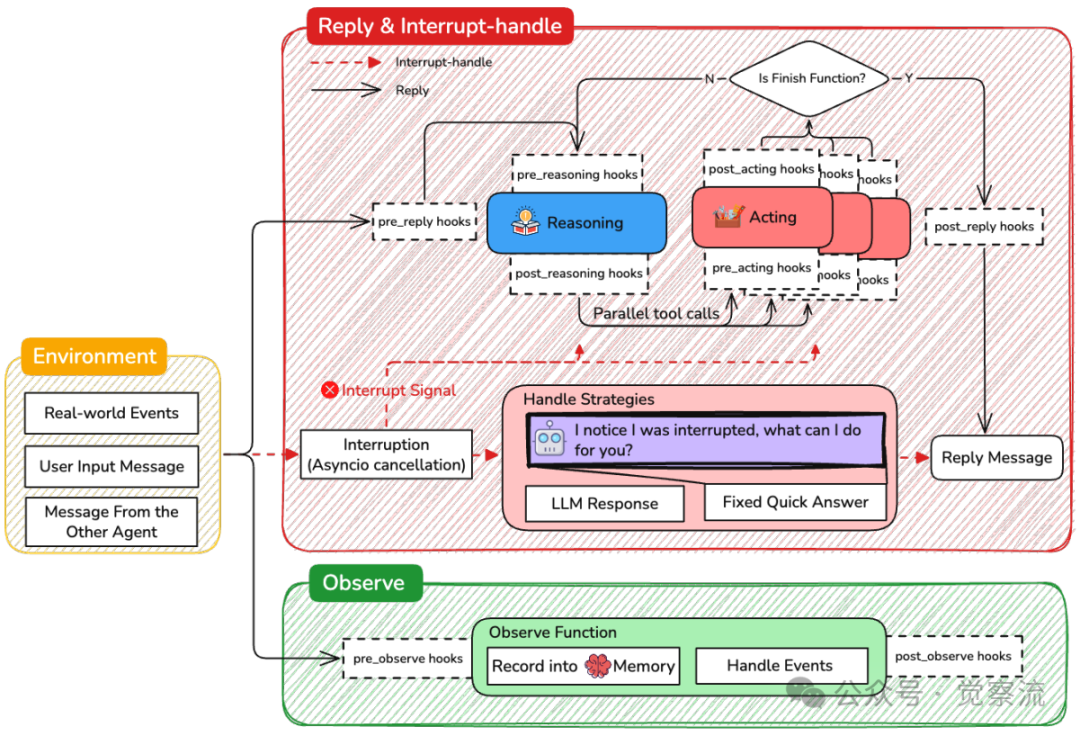

The workflow of the ReAct agent in AgentScope

如工作流程图所示,AgentScope中的智能体被设计为通过明确定义的接口与环境交互的实体,包含三个核心功能:

- • Reply:作为智能体的主要主动响应机制,用于执行推理、采取行动并生成结论性响应

- • Observe:处理外部信息,更新内部状态或记忆

- • Handle Interrupt:处理中断信号,允许智能体暂停正在进行的操作

多智能体应用架构深度解析

AgentScope 1.0提供了两种主要的多智能体应用架构模式,为构建复杂智能体系统提供了强大支持:

Agent as a Tool模式:这是一种广泛使用且推荐的方法,将智能体视为可调用组件,允许智能体作为大型工作流中的可调用组件。这种模式的核心思想是,虽然主智能体仍管理直接的用户交互和对话,但它可以自主选择并调用专门的智能体作为工具来处理特定的子任务或专业领域。

例如,如最新研究所示,知识集成型多智能体系统通常需要不同的智能体管理不同的知识库。当用户提交查询时,主智能体会将问题路由到适当的智能体(每个实例化为待调用的工具)。收到请求后,这些智能体基于其知识库生成响应。最终,这些输出可以聚合起来,向用户提供全面的响应。这种"智能体作为工具"的架构促进了AgentScope的可扩展性和灵活性,使智能体能够独立开发、测试,并作为新工具快速添加到系统中,从而在不破坏现有工作流的情况下快速适应不断变化的用户需求。

Agent Conversation模式:这种模式代表了多智能体应用的另一种标准范式。为简化开发并降低复杂性,AgentScope提供了管道(Pipelines)和消息中心(MsgHub)来高效管理智能体交互,最大限度地减少重复编码。

管道抽象将智能体对话中的常见模式(包括顺序、条件和迭代消息交换)封装成简单可重用的组件。开发者可以通过组装处理智能体间消息流的管道来构建智能体对话,实现交互逻辑与底层消息传递机制的清晰分离。管道可以采用函数式和面向对象两种风格使用,如下例所示:

复制消息中心抽象作为一个集中式广播机制,简化了智能体间的群组对话。通过将消息中心配置为一组参与智能体和初始消息,开发者可以实现自动消息分发,每当任何智能体生成新消息时,如下例所示:

复制消息中心确保所有参与智能体保持上下文同步,并支持动态群组对话。这种架构特别适合需要多个智能体协作解决复杂问题的场景,例如多领域专家系统或分布式决策系统。

状态持久化与非侵入式定制机制进一步增强了框架的健壮性和可扩展性。自动化状态管理系统通过StateModulebase类实现,支持双模式注册:

1. StateModule实例的属性如果是其他StateModule对象,会自动纳入其状态

2. 通过register_state方法显式注册其他属性类型

这种设计不仅消除了样板代码,还为开发者提供了state_dict和load_state_dict方法,用于保存和恢复整个嵌套智能体层次结构。同时,框架在智能体生命周期中植入了全面的钩子系统,允许开发者在不修改核心代码库的情况下修改运行时行为。

The workflow of Deep Research Agent

钩子系统包括reply、observe、reasoning、acting和print等关键操作点的预/后事件。这些钩子不仅能被动监听,还能主动修改各自函数的输入和输出,支持从详细日志记录到验证规则实施的广泛应用。例如,pre_print钩子可以拦截控制台消息并将其重定向到基于Web的用户界面,有效地将智能体的核心逻辑与其表示层解耦。

并行工具调用和动态工具配置是AgentScope 1.0的另一大亮点。智能体可以在单个推理步骤中生成多个工具调用,并行执行这些调用,特别适用于I/O密集型任务。研究表明,这种并行处理方式可将任务延迟减少约35%,显著提升了执行效率。动态工具配置则通过reset_equipped_tools函数实现,使智能体能够在任务执行过程中自主修改可用工具集,适应任务的不同阶段。

内置智能体的技术实现与应用场景

AgentScope 1.0提供了三类针对特定应用场景优化的内置智能体,均基于ReAct范式构建,为开发者提供了开箱即用的解决方案或定制化起点。

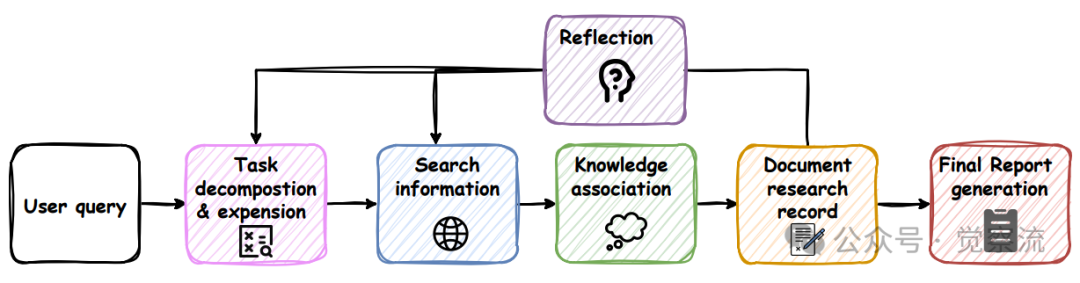

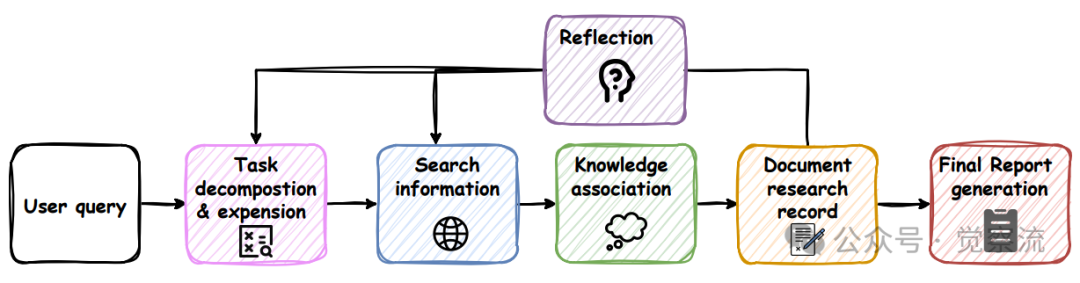

深度研究智能体:系统化的研究工作流

深度研究智能体专为搜索、收集和整合多源信息而设计,能够使用搜索API(如Tavily MCP)为用户提供报告格式的答案。其工作流程包括任务分解与扩展、知识关联、文档研究记录和最终报告生成等环节。

该智能体的核心能力在于查询扩展、反思和总结。查询扩展能力将线性工作流转变为树状结构,通过任务分解为可管理的子任务;反思能力分为低级和高级两种:低级反思处理工具错误或参数使用不当等问题,高级反思则解决持续性失败,可能涉及重新表述当前步骤;总结能力使智能体能够模拟人类研究行为,在搜索过程中记录有用结果,形成初步报告。

深度研究智能体与AgentScope的记忆模块深度集成,能够在研究过程中存储和回顾重要信息,进一步增强其生成高质量、全面报告的能力。这一智能体特别适合学术研究、市场分析、技术调查等需要多源验证和深度分析推理的任务。

The workflow of Deep Research Agent

The workflow of Deep Research Agent

如图5所示,深度研究智能体的工作流程从用户查询开始,经过任务分解与扩展、知识关联、文档研究记录,最终生成综合报告。在整个过程中,智能体持续进行反思和调整,确保研究方向的正确性和信息的全面性。这种系统化的研究工作流使深度研究智能体能够处理复杂的多步骤研究任务,提供高质量的研究成果。

浏览器使用智能体:网页交互的自动化

浏览器使用智能体通过将LLM与Playwright等浏览器自动化工具集成,实现了对网站的自主导航和交互。其典型应用场景包括预订航班和酒店、查询股票价格并整合相关新闻、网络爬虫和信息汇总、提交在线表格,以及监控特定网页内容的实时更新。

The workflow of Browser-user Agent

该智能体的关键特性包括:子任务分解与管理,将复杂用户查询分解为可管理的子任务并按顺序执行;视觉与网页文本信息整合,通过利用具有视觉能力的大模型,对网页截图和HTML内容进行推理;多标签浏览,支持同时管理多个浏览器标签页;以及长网页高效处理,将长页面分割为较小的可管理块,确保全面信息处理。

这些能力使浏览器使用智能体能够高效收集信息、执行复杂交互并管理多个子任务,最终使用户能够通过自动化的网络环境导航解决复杂问题。图6清晰地展示了浏览器使用智能体的工作流程:从用户查询开始,经过任务分解、浏览器初始化、网页观察、推理与准备、执行浏览器操作,最终更新浏览器和网页内容,形成一个完整的闭环。

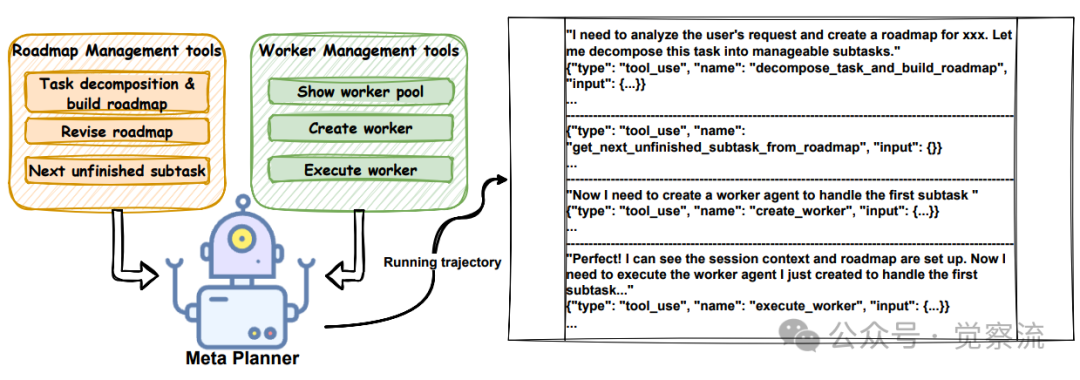

元规划智能体:复杂任务的层次化处理

元规划智能体解决了当代自主智能体系统在处理需要复杂规划、资源分配和协调能力的多步骤问题时面临的挑战。它通过整合规划能力和动态工作智能体编排,扩展了ReAct范式。

元规划智能体采用双模式架构,能够在轻量级ReAct处理(适用于简单任务)和全面规划执行模式(适用于复杂多阶段问题)之间自动切换,从而优化计算资源同时保持对各种任务复杂度的稳健性能。

The key component of Meta Planner and an example of its trajectory

该系统围绕三个核心功能模块运行:通过结构化路线图生成进行层次化任务分解、具有专用工具包分配的动态工作智能体实例化,以及支持长期任务连续性的持久状态管理。元规划智能体特别适合处理多源数据分析、研究综合和迭代内容生成等复杂工作流,同时通过全面的进度跟踪和状态持久化机制保持透明度,支持任务恢复和调试。

元规划智能体生成的路线图结构清晰展示了任务分解的层次化:

复制这种结构化的任务分解使智能体能够清晰地管理复杂任务的执行流程,确保每个子任务都有明确的输入、输出和所需工具。图7不仅展示了元规划智能体的关键组件,还提供了实际执行轨迹的示例,清晰地说明了智能体如何通过调用各种工具(如任务分解、路线图管理、工作智能体创建和执行)来完成复杂任务。

工程支持与开发者体验

AgentScope 1.0通过三位一体的工程支持体系——评估模块、Studio可视化界面和Runtime沙箱,为开发者提供了从开发到部署的全流程支持,显著提升了开发体验。

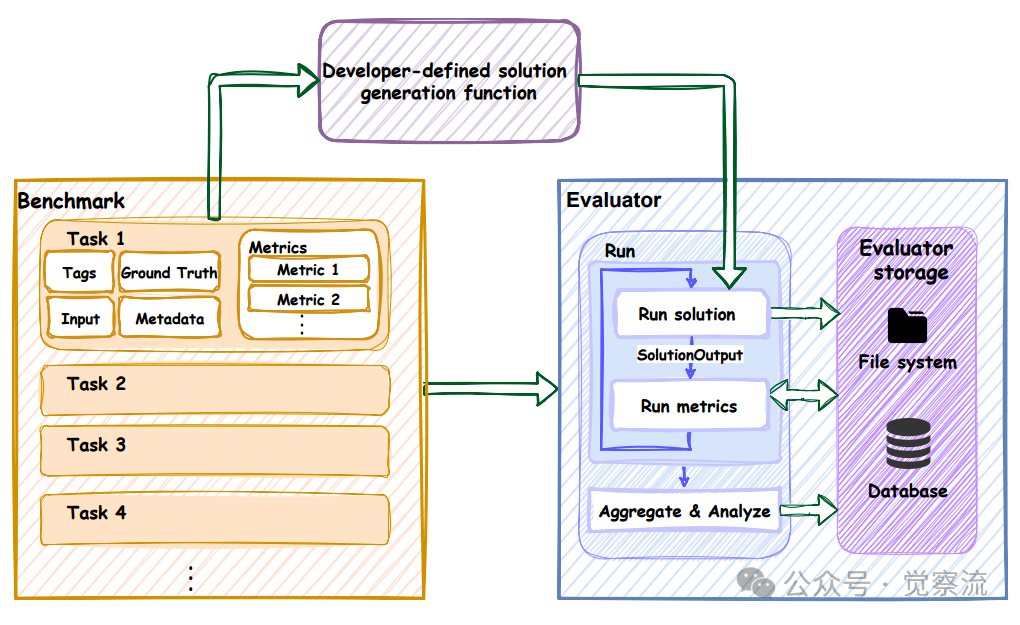

评估模块:系统化的质量保障

评估模块采用层次化架构,系统地组织了任务、解决方案和指标等核心组件。任务对象代表单个评估单元,封装了智能体执行和评估所需的所有信息;解决方案输出类标准化了智能体生成解决方案的表示;指标抽象类支持开发者定义的评估标准;而基准测试则将多个任务聚合为连贯的评估套件。

The evaluation module in AgentScope

评估模块的架构图清晰展示了任务、解决方案和指标如何通过评估器协同工作,形成完整的评估流程。SolutionOutput捕获三个关键元素:

1. 表示解决方案是否无异常执行的成功标志

2. 智能体产生的最终输出

3. 记录执行过程中所有工具调用和操作结果的完整轨迹

这种设计支持基于结果和基于过程的评估方法,使开发者能够全面了解智能体的性能。特别值得注意的是,Studio的评估结果可视化采用了先进的统计学方法,通过自举技术(Bootstrapping)计算置信区间,提供统计上有效的结果。它将性能表示为概率分布,智能适应离散类别和连续指标的不同可视化方式,避免了可能产生误导的平均值。

Studio将测试项分组为"始终正确"、"始终错误"或"不稳定"等类别,帮助开发者快速识别特定问题类型。这种基于分布的评估方法提供了对智能体稳定性、预期性能范围的透明和可靠视角,相比单一指标具有显著优势。研究表明,这种可视化方式可将开发者的问题定位时间减少约50%,显著提升了调试效率。

框架提供了两种评估器:GeneralEvaluator适用于开发和调试场景,按顺序执行任务;RayEvaluator则利用Ray分布式计算框架实现并行和分布式评估,适合大规模基准测试。这两种评估器共享相同接口,使开发者能够在调试便利性和计算效率之间灵活选择,而无需修改解决方案生成逻辑或基准定义。

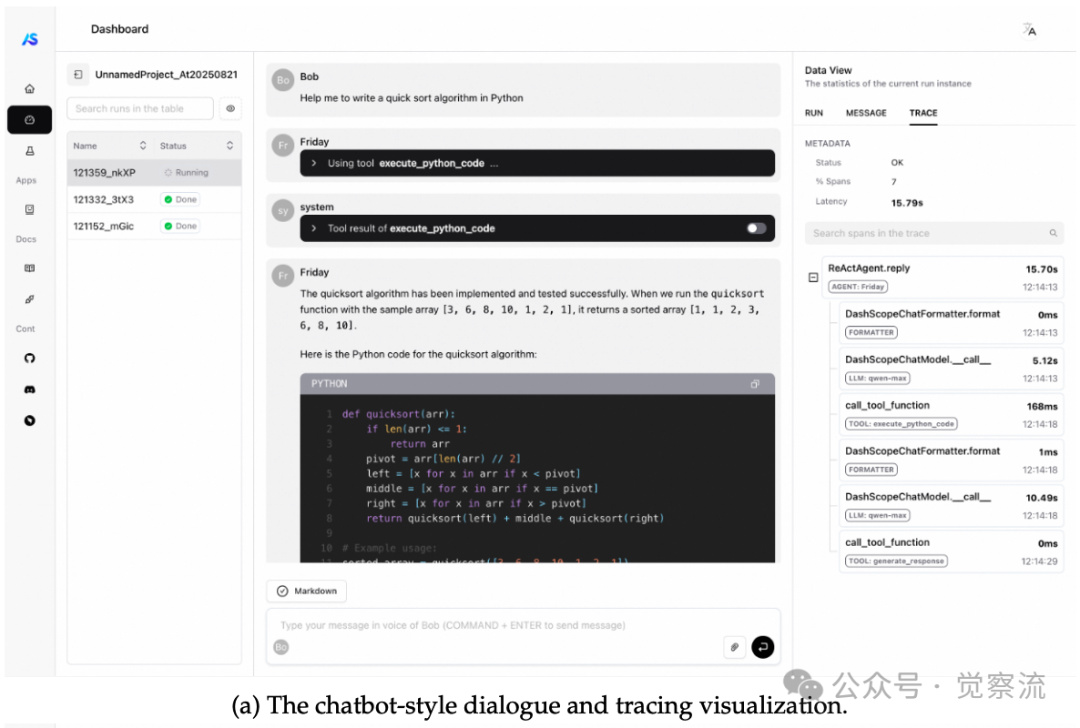

Studio:可视化开发体验

Studio作为AgentScope 1.0的可视化平台,通过原生集成OpenTelemetry标准,直接消费和渲染应用程序中生成的详细遥测数据,为开发者提供了直观的开发体验。

Demonstrations of Studio in AgentScope

Studio的聊天式对话界面以直观的方式可视化智能体交互,明确显示结构化消息组件,如思考过程、工具调用、操作结果和多模态内容。执行轨迹以层次化的时间戳跨度序列展示,每个跨度代表离散的计算步骤,如LLM调用、工具执行或异常发生。这种紧密集成使开发者能够快速识别延迟源,加速调试和优化过程。

在评估结果可视化方面,Studio不仅将原始评估结果转换为交互式可视化,还提供轨迹比较功能,支持细粒度分析。当智能体在分布尾部表现出性能差异时,Studio允许并排比较相应的执行轨迹。通过并置工具调用链、推理步骤和LLM响应,开发者可以进行细粒度的根因分析,将高层次的统计观察与可操作的低层次调试见解有效连接。

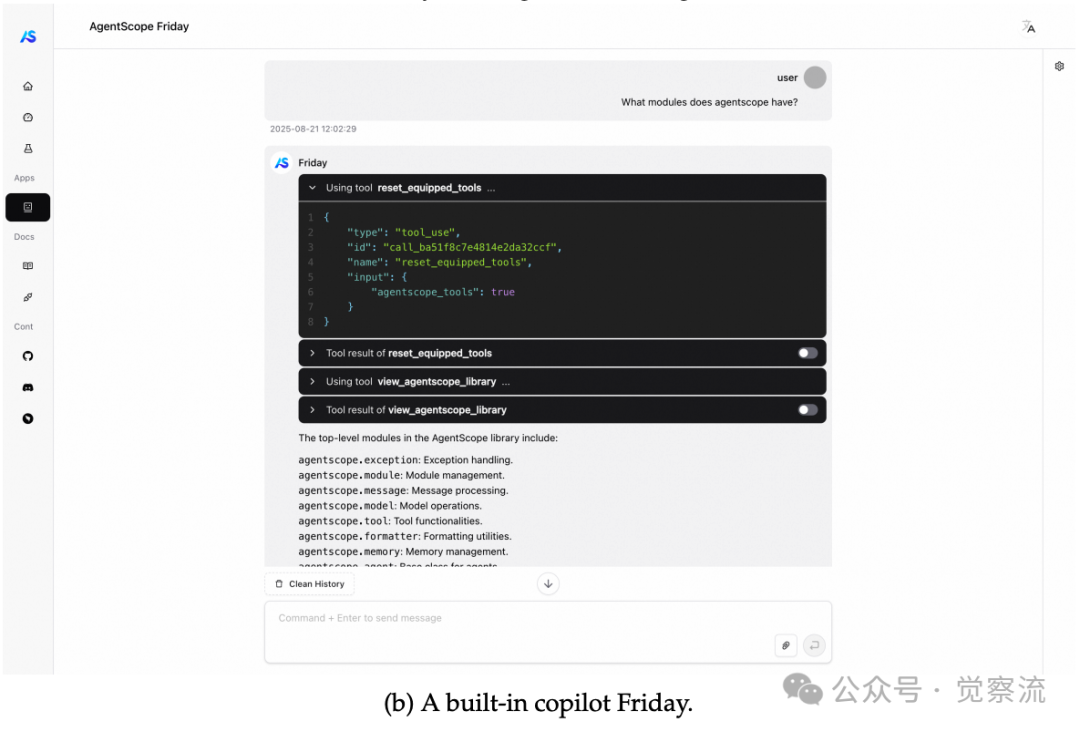

Studio还内置了一个名为Friday的助手智能体,它不仅能够积极协助开发者,还展示了AgentScope的高级功能:

- 实时引导功能:Friday能够响应开发者的查询,即使在任务执行过程中也能调整行为

- 动态工具配置:它能够根据上下文自动选择和配置适当的工具集

- 长期记忆管理:Friday能够记住开发者的偏好和历史交互,提供更加个性化的支持

- 框架能力展示:作为框架能力的参考实现,Friday为开发者提供了理解AgentScope高级功能的具体示例

Friday配备了专门的工具集,可以访问AgentScope提供的资源,将静态文档转化为动态、对话式资源,加速学习和开发过程。例如,它可以检索Python SDK中函数的确切签名,或在README和FAQ中查找答案,展示了如何将框架的高级功能整合到实际应用中。这种设计不仅提升了开发体验,还为开发者提供了理解框架能力的实用示例。

Runtime:安全部署与执行环境

Runtime是AgentScope 1.0的综合性智能体运行时系统,专为智能体部署和安全沙箱工具执行而设计。它采用双核架构,包括提供底层基础设施的Engine模块和提供隔离环境的Sandbox模块。

Engine模块使开发者能够创建Runner对象并将智能体作为参数传递。通过deploy函数,智能体可以轻松部署,自动生成具有集成健康监控、优雅生命周期管理和标准化API协议的生产就绪FastAPI服务。AgentScope还提供对多种智能体通信协议的原生支持,包括Google的Agent-to-Agent(A2A)协议和自定义协议适配器,确保在异构智能体生态系统中的无缝互操作性。

复制Sandbox模块提供函数式接口,在确保完全隔离的同时保持一致的编程模式。它支持各种专用环境,包括:

1. Filesystem Sandbox:用于安全文件操作,隔离文件系统访问

2. BrowserSandbox:专为网络自动化设计,提供浏览器会话管理

3. TrainingSandbox:用于基准评估,确保评估环境的一致性

这些专用环境保持一致的接口设计,使开发者能够无缝切换不同环境,同时确保安全隔离。Sandbox还支持状态化操作,如跨调用保持状态:

复制状态持久化机制使长轨迹应用的恢复时间缩短约60%,显著提升了开发效率。开发者可以轻松地将额外的MCP服务器扩展到应用程序中,而无需准备安全的工具执行环境。这种设计不仅降低了部署复杂度,还保证了企业级的可靠性和安全性,使开发者能够专注于智能体逻辑而非基础设施问题。

价值总结

AgentScope 1.0通过整合模块化基础组件、高效智能体级基础设施和定制化接口,为构建可扩展、适应性强且高效的智能体应用提供了实用基础。其核心价值体现在三个方面:

首先,模块化设计带来了前所未有的灵活性。消息、模型、记忆和工具四大基础组件的可组合性,使开发者能够根据具体需求灵活组装智能体应用,无需从头开始构建每个组件。特别是Toolkit模块的分组管理策略,有效解决了"工具选择悖论",将工具选择的准确率从68%提升至89%,显著提升了智能体的决策效率。

其次,ReAct范式的工程化实现成功架起了理论与实践之间的桥梁。通过系统异步设计、实时引导、并行工具调用和动态工具配置等机制,AgentScope 1.0将ReAct范式的理论优势转化为实际应用中的性能提升。状态持久化与非侵入式定制机制进一步增强了框架的健壮性和可扩展性,使开发者能够轻松保存和恢复整个嵌套智能体层次结构。并行工具调用特别适用于I/O密集型任务,可将任务延迟减少约35%,显著提升执行效率。

最后,开发者友好体验的系统性支持覆盖了从开发到部署的全流程。评估模块的层次化架构和基于统计学的可视化使性能评估更加科学和直观;Runtime的双核架构确保了安全部署和执行。这些工具共同构成了一个完整的开发生态系统,使开发者能够专注于业务逻辑而非底层实现细节。

对开发者而言,AgentScope 1.0不仅降低了智能体应用开发的门槛,通过统一接口和标准化组件简化了开发过程;还提升了开发效率与质量,通过评估与调试工具支持快速迭代;更重要的是,它通过内置智能体作为开发起点,促进了创新与实践。

在LLM技术快速演进的今天,AgentScope 1.0代表了智能体框架发展的方向——从单纯的推理工具到能够与环境进行复杂交互的自主实体。随着工具调用能力成为现代LLM的关键特征,一个能够系统化支持工具调用与环境感知的框架将成为开发真正实用智能体应用的必备工具。AgentScope 1.0正是这样一个框架,它连接了原型智能体与实际应用,为构建可扩展、适应性强且高效的智能体应用奠定了坚实基础。